"죽기 전에 동생 한 번만 봤으면"···68년의 기다림 끝날까?

남북정상회담으로 희망 얻은 손례화 할아버지

경기 수원에 사는 손례화(85) 할아버지의 고향은 평안북도 용촌군이다.

19살이던 1950년 1월부터 함경북도 청진시에서 살던 중 6·25 전쟁이 터지면서 가족들과 헤어졌다.

청진시청에서 일했다는 손 할아버지는 인민군으로 강제 징집됐고 10월 말께 국군이 청진을 점령하면서 수도군단 군속으로 근무했다. 이듬해인 1월 흥남철수 때 남쪽으로 내려와 다시 국군에 자원입대, 전쟁터로 뛰어들었다.

가족들과의 마지막 연락은 전쟁이 터진 직후였다. 가족에게서 "무사하다"는 편지를 받았다고 한다. 그리고 손 할아버지는 같은 해 9월 "인민군으로 참전한다"는 답장을 보낸 게 전부였다.

휴전이 이뤄지자 손 할아버지는 수소문 끝에 전쟁 전 남한에 내려와 있던 누나와 매형을 찾았지만, 고향에 있던 부모님과 동생은 생사조차 알 수 없었다.

청진에서 유엔군 폭격을 피하다가 짐을 챙기지 못해 가족 사진 한장 남아있지 않지만 헤어진 가족의 모습은 생생하게 마음 속에 간직해왔다.

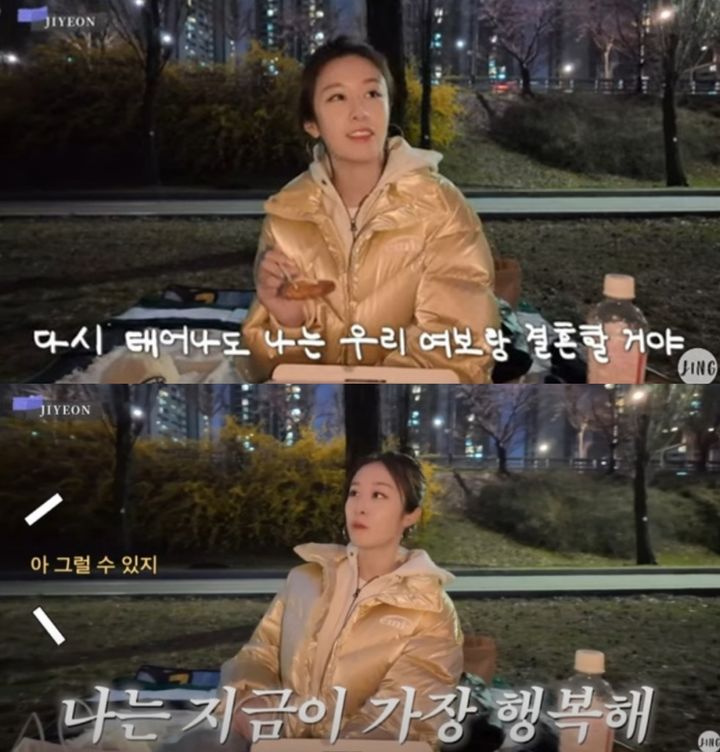

【수원=뉴시스】 손례화 할아버지가 스마트폰 앱으로 북한의 고향 위성사진을 보고 있다. 2018.05.02.

그렇게 68년이 흘렀다.

손 할아버지는 지난 2012년 대한적십자사에 상봉 신청을 했지만 동생 소식을 아직까지 듣지 못했다.

그는 "북한에 있는 가족에게 불이익이 생기지 않을까 걱정돼 가족들을 찾지 않았지만 생사라도 알고 싶은 마음에 상봉 신청을 했었다"고 말했다.

동생 소식은 들려오지 않았다. 그렇게 시간이 지났고 살아서 동생을 만날 수 있다는 기대는 점점 사라졌다.

누나와 매형은 헤어진 가족을 그리워하다 몇해 전 세상을 떠났다.

그러던 중 지난달 27일 남북정상회담 후 이산가족 상봉 추진 소식은 손 할아버지에게 새로운 희망이 됐다.

동생을 만나거나 소식을 들을 수 있다는 기대감에 손 할아버지는 하루하루가 새롭다. 예전부터 건강하게 동생을 만날 지 모른다는 생각에 매일 3㎞씩 걸으며 체력도 관리해 왔다. 지난달 30일 상봉 기회를 잡으려고 적십자사 경기도지사를 찾기도 했다.

【수원=뉴시스】이정선 기자 = 남북정상회담 '판문점 선언'으로 이산가족 상봉에 대한 기대감이 커지는 가운데 30일 오후 수원 대한적십자사 경기도지사를 찾은 손례화(85) 어르신이 이산가족 상봉 문의를 하고 있다. 2018.04.30. [email protected]

2일 오후 기자와 만난 손 할아버지는 "동생도 나이가 들었고, 북한의 열악한 상황을 생각하면 아직 살아 있을지도 걱정스럽다"면서 "그래도 남북 이산가족이 만난다고 하니 죽기 전에 동생을 한 번이라고 보고 싶다. 안되면 생사라도 확인하고 싶다"고 전했다.

또 "할 수만 있다면 고향에 직접 가서 동생을 만나고 싶고 안되면 동생 가족들이라도 꼭 보고 싶다"고도 했다.

시간 날때마다 스마트폰 앱으로 고향 위성 사진을 찾아본다는 손 할아버지는 "내 집 주소는 평안북도 용촌군 내중면 당북동 83번지였다. 아직도 고향의 기억이 생생하다"면서 "살면서 부모님께 아무 것도 해드리지 못한 것이 한(恨)"이라고 말하며 눈시울이 촉촉해졌다.

손 할아버지는 "동생을 만나면 어릴 때처럼 같이 둘러앉아 따듯한 밥 한 끼를 먹을 거야"라며 "동생 가족들이라도 만나 조카 녀석들한테 '내가 너희 큰아버지다'라고 말 한마디 건네고 싶다"고 힘주어 말했다.

[email protected]

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지