[리뷰]우리음악 작곡가들이 있었다···'3분 관현악'

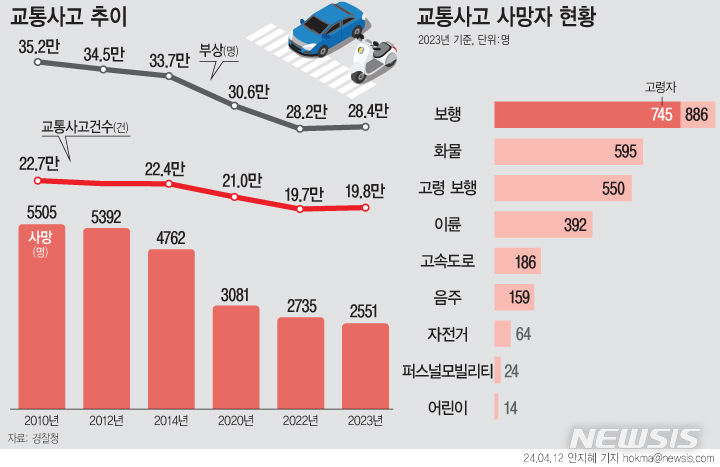

국립국악관현악단 '3분 관현악' 공연장면 (사진 = 국립극장 제공)

그간 국악관현악의 침체 원인 중 하나로 작곡가 부재가 꼽혔다. 하지만 '판이 존재하지 않아서'가 더 중요한 문제였음을 이번 '3분 관현악'은 깨닫게 했다.

이번 공연은 여러 편견을 깼다. 국악관현악이 연륜 있는 노장들의 전율이라고만 생각하면 오산. 이번에 참여한 10명의 작곡가들의 나이는 최연소인 1996년생을 비롯 평균 33세다.

또 짧아서 깊이가 부족할 것이라는 짐작은 거두는 것이 낫다. 3~5분 안팎(3분은 짧음을 강조하기 위한 상징적인 숫자)의 국악 관현악은 장대한 서사의 압축판이었다.

무엇보다 새로움을 위한 새로움을 추구하지 않는다는 점이 이번 '3분 관현악'의 큰 성과다. 주로 우리 음악을 태반(胎盤)에 두긴 했다. 하지만 서양음악을 전공하고 오페라와 TV드라마에서 활약하거나(장석진) LG전자에서 사운드 디자이너(정수연)로 활약하는 등 장르·태도적 유연함은 백화제방하는 스타일의 곡들을 탄생시켰다.

최덕렬의 서곡 '조율'은 균형감이 돋보였으며 장민석·김현섭·김영상은 공동으로 작업한 3중 협주곡은 박진감이 넘쳤다.

장석진의 '목멱산'은 유장했으며 최지운의 '윤슬'은 완급의 미학이 좋았다. 양승환의 '판타스마'는 몽롱했으며 정수연의 '백일몽'은 뿌윰한 정취를 선사했다.

이고운의 '마지막 3분, 무당의 춤'은 시각적인 상상력을 자극하는 드라마틱한 구조가 돋보였다. 김창환의 '취(吹)하고 타(打)하다'는 흥의 독특한 어감을 살려냈다.

김철호 국립극장장이 몸 담기도 한 서울시국악관현악단이 창단한 1965년을 본격적으로 '국악관현악'이란 장르가 활성화되기 시작한 해로 지목한다.

국악관현악은 서양 오케스트라처럼 국악기를 군별로 배치하고 지휘자가 이끄는 형태를 가리킨다. 그간 서양 관현악에 대한 게으른 모방, 오래전 것을 답습하는 형식적 재창조, 마이크·스피커 등 음향증폭장치에 대한 몰이해 등의 지적을 받으며 앞날이 캄캄한 것이 아니냐는 우려가 일었다.

하지만 국립국악관현악단 김성진 예술감독과 음악평론가 송현민이 프로그램 디렉터로 참여해 뽑은 10명의 작곡가는 그것이 기우였음을 증명했다.

공연이 끝난 후 관객설문조사에서 좋은 평가를 받은 곡은 국립국악관현악단의 공연 무대에 다시 오를 수 있다. 집(zip) 파일처럼 압축된 작곡가 10명의 음악이 풀려 청중의 귀까지 온전히 도달하는데 시간은 길지 않아 보인다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지