3대가 신종코로나 감염 中우한 가족 "이게 정부냐'"

아버지 빼고 모두 감염…할아버지는 집에서 사망

당국 지시로 시신 화장...유골 재 못받아

"뉴스는 상황이 얼마나 좋은지만 이야기한다"

![[우한=AP/뉴시스] 5일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(우한폐렴) 진원지인 중국 후베이성 우한시에서 전시장으로 쓰이던 공간에 임시 병원이 설치된 모습이다. 2020.02.10.](http://image.newsis.com/2020/02/06/NISI20200206_0016055554_web.jpg?rnd=20200210094254)

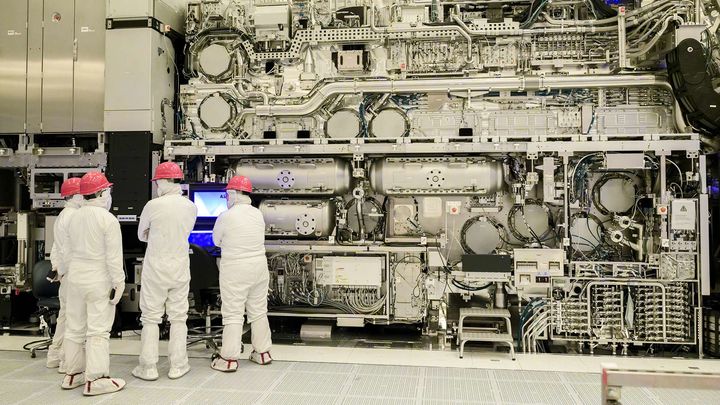

[우한=AP/뉴시스] 5일(현지시간) 신종 코로나바이러스 감염증(우한폐렴) 진원지인 중국 후베이성 우한시에서 전시장으로 쓰이던 공간에 임시 병원이 설치된 모습이다. 2020.02.10.

보도에 따르면 신종 코로나 진원지인 중국 후베이성 우한시에 거주하는 향수 판매원 벨라 장(25)은 지난 며칠 동안 가족이 차례로 감염되는 모습을 지켜봐야 했다. 그의 가족 중 할머니가 가장 먼저 감염됐다. 이후 할아버지, 어머니가 확진자가 된 데 이어 그와 남동생도 감염됐다.

가족들은 도움을 요청했지만 우한의 병원은 병실이 부족하다며 거절했다. 1일 장의 할아버지는 집에서 사망했다.

70세인 장의 할머니는 지난달 춘절(설)을 앞두고 신종 코로나 징후를 보였다. 당시 신종 코로나가 우한에 퍼지고 있었지만 당국 관계자들은 신종 코로나의 위험성을 축소해 알렸다고 NYT는 전했다. 그때까지만 해도 중국 정부는 사람 간 전염은 없다고 강조하고 있었다.

장의 가족들은 할머니를 병원에 데려갔지만 의사는 감기 약을 처방해주고 집으로 돌려보냈다. 1월 23일 우한시에 봉쇄령이 내려졌어도 장은 크게 걱정하지 않았다.

하지만 할머니의 기침은 이어졌고 열도 식지 않았다. 이미 폐암으로 쇠약해진 장의 할아버지마저 고열에 시달리며 갑자기 건강 상태가 악화했다.

가족들이 사방에 전화를 걸어봐도 모든 병원의 병실이 만원이었다. 응급 구조대원들은 먼저 병원 침대를 확보해야 구급차를 보내줄 수 있다고 답했다.

장의 어머니 양링(48)은 병원을 방문한 NYT 기자에게 "그들은 우리에게 기다리라고 한다"며 "언제까지 기다리나? 우리는 이미 (가족) 한 명을 잃었다"고 말했다.

또 "이게 무슨 정부냐"라며 "뉴스는 항상 상황이 얼마나 좋은지에 대해 이야기한다. 그들은 평범한 사람에 대해서는 신경도 쓰지 않는다"고 목소리를 높였다.

장의 가족들은 당국의 지시에 따라 할아버지 사망 직후 시신을 화장했지만, 유골 재가 어디에 있는지도 모르고 있다. 장은 할아버지의 시신이 "죽은 개나 돼지처럼 처리됐다"고 토로했다. 가족 중 유일하게 감염되지 않은 아버지(50)도 소독제와 N95마스크가 모두 떨어진 상황이라 안전하지 않다고 가족들은 보고 있다.

NYT에 따르면 인력과 병실이 부족한 상황에서 병원들은 환자를 집으로 돌려보내고 자가 격리를 요청해왔다.

우한시에서만 약 1만5000명이 감염되고 600명이 사망, 전체 사망자 약 4분의 3이 우한에서 나왔다. 확산을 막으라는 비난 여론이 이어지자 당국은 우한시에 지은 임시 센터에 환자들을 몰아넣고 있다. 스포츠 경기장과 전시장 등에 설치된 이 센터에는 침대들이 빽빽이 늘어서 오히려 감염 우려가 커지고 있다고 NYT는 전했다.

장은 입원을 거절당하다가 6일 어머니와 함께 임시 센터 중 한 곳에 입원했다. 아버지의 감염을 막기 위해서다.

장에 따르면 전시장이었다가 입원실로 용도가 변경된 센터는 춥고 화장실이 제한돼 있으며, 사생활이 거의 보호되지 않는다. 전기담요로 침대는 따뜻한 편이다. 하루 3번 의료진이 체온을 재며 공짜로 약과 식사가 제공된다.

그는 "최소한 지금은 누가 신경은 써준다"고 NYT와의 통화에서 밝혔다.

중국 국가위생건강위원회에 따르면 10일 오전 0시를 기준 신종 코로나 사망자가 908명, 확진자가 4만171명이다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지