전경련 임원 "미르재단 직원 파견 거절하자 청와대서 '뻣뻣' 질책"

"이사진, 문화계 관련 없어 보여 이상"

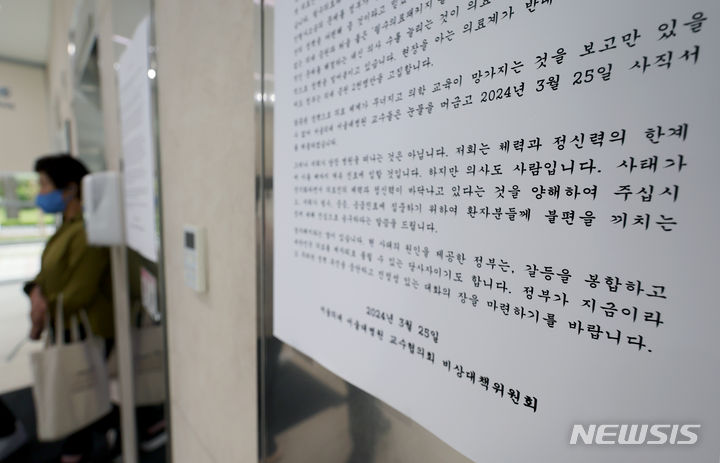

【서울=뉴시스】강진아 나운채 기자 = 박근혜 정부 비선실세로 지목된 최순실(61·구속기소)씨 재판에서 전국경제인연합회(전경련)의 한 임원은 "미르재단에 전경련 임직원 파견을 거절하자 청와대에서 뻣뻣하다며 질책했다"고 진술했다.

19일 서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 김세윤) 심리로 열린 최씨와 안종범(58) 전 청와대 정책조정수석에 대한 직권남용권리행사방해 등의 혐의에 대한 5차 공판에서 이용우 전경련 사회본부장은 "최상목 전 경제금융비서관이 이승철 전경련 부회장에게 연락해 제가 뻣뻣하고 비협조적이라고 해 질책을 받았다"고 말했다.

당시 미르재단이 설립된 후 이성한 전 미르재단 사무총장이 전경련 임원과 직원을 파견해달라고 요구했지만, 이 본부장은 이를 거절했다.

이 본부장은 "이 부회장이 제게 해결하라고 해 재단 사무실로 케이크를 하나 사서 찾아가 이 전 사무총장에게 '잘못했다', '죄송하다'고 했다"며 "임직원 파견만 철회해주면 날마다 회의 등 원하는대로 하겠다고 사정했다"고 밝혔다.

이 본부장은 재단 설립을 논의하는 청와대 회의에서 청와대 측으로부터 미르재단 이사진 명단을 받고 고개를 갸웃했다고 진술했다.

이 본부장은 "1차 회의 때 전경련에서 한명 정도 들어오라고 말했다가 2차 회의 때 최 전 비서관이 이사진에서 전경련은 빠지라고 했다"며 "안 전 수석이 준 명단으로 하면 된다고 했다"고 말했다.

이어 "3차 회의에서 청와대 행정관이 이사진 명단을 주면서 먼저 연락하지 말라고 했다"며 "박근혜 대통령 취임식 때 한복을 맞춰준 한복집 주인이나 감정평가했던 분, 한나라당 정당활동을 했던 분 등이 있어 문화계에서 두각이 있는 분들 같지 않아 이상했다"고 밝혔다.

이어 "최 전 비서관은 당시 회의에서 재단설립 모금 상황을 문자로 보내지 말라고 했고 재단설립은 전경련 주도에 청와대는 조언한 정도로만 하라고도 했다"고 덧붙였다.

최순실씨 측 변호인은 "이 본부장이 모르는 문화인이면 다 걸맞지 않다고 보는가"라며 "이사진 명단을 보면 전통 한복 전문가에 문화창조에 깊이 관여한 분, 감사는 국토연구위원회에서 감정을 한 분 등 감사를 제외하고 문화와 맞지 않는 이는 없다"고 주장했다.

또 "최 전 비서관이 김 사무부총장에게 예를 갖췄다는데 기억나는 것이 있느냐"며 "이 본부장에게 하대를 했는가. 누구에겐 예를 갖추고 누구는 무시했다는 것인지 표현을 이해하기 어렵다"면서 반박했다.

검찰은 직권남용권리행사방해와 강요, 강요미수, 사기 미수 등의 혐의로 최씨를 재판에 넘겼다. 최씨와 안 전 수석은 박 대통령과 공모해 전경련 회원사인 대기업을 상대로 미르·K스포츠재단 설립 과정에서 총 774억원의 출연금을 강제로 내도록 했다는 혐의 등을 받고 있다.

[email protected]

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지