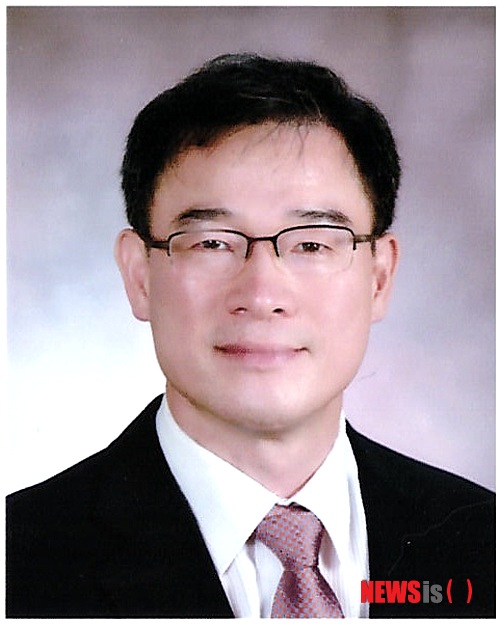

[정문재의 크로스로드]과잉 정부

정문재 사진

복지 수요 등을 위해 필요하지만

정부 역할을 끝없이 확대할 경우

자원배분 실패와 정의 침해 우려

【서울=뉴시스】 정문재 부국장 겸 미래전략부장 = 합목적적인 활동은 오래 지속된다. 조직 안팎에서 적극적인 참여와 지원을 이끌어낼 수 있기 때문이다. 목적마저 훌륭하다면 빠른 속도로 널리 퍼져나간다.

대표적인 예가 '몬테 디 피에타(monte di pieta)'다. 우리말로는 '이웃사랑펀드'라고 풀이할 수 있다. 저리 또는 무이자 소액대출사업이다. 프란체스코 수도회는 1462년 이탈리아 페루자에서 '몬테 디 피에타'를 시작했다. 서민들이 물건을 맡기면 시가의 2/3 범위 안에서 급전을 빌려줬다. 교회 차원의 자선 사업이었다.

프란체스코 수도회가 전당포 사업에 뛰어든 것은 고금리 대출의 폐해가 극심했기 때문이다. 중세 유럽의 서민들은 고금리 대출로 피눈물을 흘렸다. 영국에서는 담보가 있으면 최고 연 52%, 담보가 없으면 최고 연 120%까지 금리가 뛰어올랐다.

평범한 백성들 입장에서는 '몬테 디 피에타'가 천사 같은 존재였다. '몬테 디 피에타'는 펀드 운영에 필요한 경비를 충당하는 수준에서 금리를 결정했다. 기부를 통해 대출 재원을 마련했기 때문에 저리 또는 무이자 대출이 가능했다.

가난한 사람들의 수요는 폭주했다. 이탈리아는 물론 다른 유럽 국가들로 '몬테 디 피에타'가 퍼져나갔다. 스페인어권에서는 '몬테 데 피에다드(monte de piedad)'라고 부른다. 지금은 멕시코의 '몬테 데 피에다드'가 성공적인 모델로 꼽힌다.

멕시코의 '몬테 데 피에다드'는 현재 멕시코 전역에서 200개 이상의 지점을 운영하고 있다. 금반지, 시계, 가전제품 등을 담보로 소액 대출 서비스를 제공한다. 대출은 주로 소상인의 운전자금이나 학자금 등으로 활용된다.

'몬테 데 피에다드'의 대출은 자선 행위다. 가난한 사람들을 위한 시혜(施惠)일 뿐 복지라고 볼 수는 없다. 따라서 정치가 개입하면 원하는 성과를 거두기 힘들다. 그런데도 유혹을 떨쳐버리지 못한다. 전국적인 네트워크를 갖추고 있기에 쏠쏠한 정치 선전 효과를 노릴 수 있다.

카마초 멕시코 대통령은 1943년 5월 '어머니의 날'을 맞아 전국의 어머니들에게 선물을 안겨줬다. '몬테 데 피에다드'에 담보로 맡긴 재봉틀을 돌려받을 수 있도록 정부가 지원한다고 발표했다.

멕시코 전역에서 환호가 터져 나왔다. 그야말로 횡재였다. 하지만 효과는 한 달도 가지 못했다. 불과 3주일 만에 모든 재봉틀이 '몬테 데 피에다드'로 돌아왔다.

국가의 존재 이유, 정책의 목적 및 효과 등을 고민하지 못한 결과였다. 이런 코미디는 언제 어디에서라도 재현된다. 정치인의 속성과 한계 때문이다. 정치인들은 현재를 위해 미래를 기꺼이 희생한다.

국정기획자문위원회가 올 추석부터 명절 고속도로 통행료를 면제한다고 발표했다. 아울러 민자고속도로 통행료도 인하하기로 했다. 명분은 그럴듯하다. 국민들의 부담을 경감하기 위해서다.

일부에서는 국정기획자문위의 상상력 빈곤을 탓하기도 한다. 기차 요금 인하나 공항이용료 면제로까지 이어지지 않았기 때문이다. 연휴 때 자신의 거주지를 벗어나지 않는 사람들에 대한 혜택도 없다. 모든 국민들에게 혜택을 베풀어야 하는데 일부만을 선심성 수혜 대상으로 삼았다.

정부가 할 일이 있고, 그렇지 않을 일이 있다. 당위성도 없고, 정책 효과를 기대할 수 없다면 하지 않는 게 맞다. 더욱이 재정이 뒷받침되지 않는다면 신중에 신중을 기하는 게 옳다. '큰 정부'에 그치지 않고 '과잉 정부'를 지향한다면 파국은 피할 수 없다.

복지 수요가 나날이 확대되는 시점에서 '큰 정부'는 불가피하다. 전통적인 의미의 '작은 정부'는 19세기 야경국가(夜警國家)에서나 맞는 개념이다. 사회안전망 확충, 4차 산업혁명에 따른 노동자 교육 훈련 등을 위해서는 정부의 역할 확대는 필수적이다.

'큰 정부'는 필요할 지 몰라도 '과잉 정부'는 피해야 한다. 과잉 정부는 자원의 효율적 배분을 방해한다. 기업은 자원 배분에 신중을 기한다. 실패하면 주주와 경영자들이 큰 책임을 져야 하기 때문이다. 반면 정부는 다르다. 정치인과 관료는 정책 실패에 대해 개인적 책임을 지지 않는다. 기껏해야 옷을 벗는 게 끝이다. 효율적 자원 배분을 위한 유인이 약할 수 밖에 없다.

'과잉정부'는 정의도 짓밟는다. 일부 계층에만 특혜를 몰아줄 가능성이 크기 때문이다. 국민 세금으로 편향적 지원이 이뤄진다. 더욱이 이런 특혜는 백지화하기도 힘들다. 기득권 세력의 저항이 만만치 않기 때문이다.

정부는 정책의 목적과 효과를 놓고 깊이 고민해야 한다. 정책 효과를 과장하려는 유혹도 떨쳐버려야 한다. 밀턴 프리드먼 전 시카고대 경제학과 교수는 "정책이 어떤 효과를 가져올 지 궁금하다면 정책 입안자가 약속하는 것과 정반대로 해석하면 된다"고 비꼬았다.

참고문헌

1)Howard Means. 2001. Money & Power. New York : John Wiley & Sons.

2)사울 D. 알린스키 지음. 정인경 옮김. 2016. 래디컬 급진주의자여 일어나라. 생각의힘.

3)사공영호 지음. 2017. 정부와 정책. 대영문화사

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지