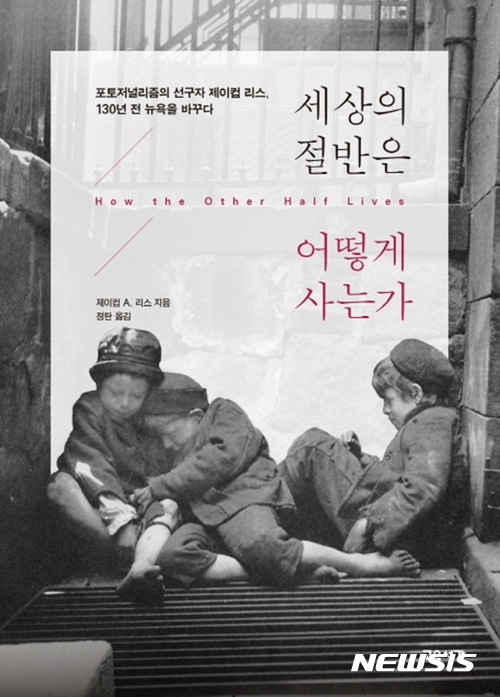

130년 전 뉴욕 빈민가 탐사보도…'세상의 절반은 어떻게 사는가'

덴마크 태생 사진작가 제이컵 A. 리스가 쓴 '세상의 절반은 어떻게 사는가'가 국내 번역·출간됐다.

130여 년 전 뉴욕 인구의 4분의 3이 거주한 공동주택. 뉴욕 맨해튼 동쪽 지구인 이스트사이드는 당시 전 세계에서 가장 과밀한 지역이었는데, 2.6㎢당 29만 명이 거주하는 전례가 없는 밀도를 보였다. 여의도(약 2.9㎢)에 세종시 인구(약 28만 명)가 밀집해 있었던 셈이다.

상업이 번창하고 도시가 급성장하면서 빈민에게 필요한 주택은 정작 부유한 이웃의 사업 기회가 됐다. 낡고 허름한 집이 돈벌이 수단이 된 것이다. 새로운 기회를 찾아 낯선 곳에 발을 들인 각국 이민자들은 도시 빈민으로 전락했고, 그들이 모여 군락을 이룬 공동주택은 노동 착취와 도덕성 타락의 메카가 됐다. 통풍구, 화재시 대피로 등 안전과 위생에 필수적인 시설이 누락된 집에서 그들은 비참하고 야만적인 생활을 이어갔다.

리스의 글과 사진은 이 음습한 공동주택의 주거 환경을 소재로 삼는다. 저녁 시간도 없이 밤늦게까지 이어지는 노동 착취 현장, 가족과 사회의 무관심 속에서 갱단이 돼가는 부랑아들의 골목, 사회정의 실현보다 선거 승리에 혈안이 된 정치인들이 빈민과 부랑아들의 표를 헐값에 매수하는 싸구려 숙박업소…… 공동주택의 원죄가 저자의 탐사보도로 드러난다.

"공동주택 작업장, 공공시설, 농부의 아내와 딸들이 서로 치열하게 경쟁하지만 어느 쪽도 바느질하는 여성들의 운명을 개선시키지는 않는다. 이스트사이드의 스웨터는 플란넬 셔츠를 독점해왔다. 지금은 플란넬 셔츠 12벌에 45센트 가격으로 생산하고, 유대인 노동자들에겐 20센트에서 35센트의 임금을 준다. 셔츠 제조업자들의 파업 기간 동안, 뉴욕 시 조정위원회에서 이루어진 증언에 따르면, 여성 노동자의 경우에 작업장에서 11시간, 집에서 4시간을 일하지만 가장 많이 벌어도 주당 6달러를 넘은 적이 없다. 이뿐 아니라 여성 노동자가 새벽 4시부터 밤 11시까지 일했다는 진술도 나왔다. 이 여성들은 실과 재봉틀 기계 값까지 자신들의 임금에서 제했다."(355쪽)

"부동산 중개인들은 사실상 흑인이 깨끗하고 단정하며 '유익한' 세입자라는 점을 열이면 열 모두 인정한다. 뉴욕에서 최대 규모의 부동산 회사 한 곳에서 나온 다음과 같은 증언도 있다. '우리는 서민층의 백인 외국인보다는 극빈층의 흑인을 세입자로 선호합니다. 후자가 전자보다 청결하고, 집을 심하게 훼손하지 않아요. 게다가 월세를 더 많이 받을 수 있죠. 19번가의 한 공동주택의 경우, 방 두 개에 10달러를 받고 있는데, 예전에 백인 세입자들한테서는 7.5달러 이상은 받지 못했어요. 6번가와 7번가 사이의 33번가에 소유하고 있는 4층 공동주택의 경우, 각층마다 4개의 셋방이 있고, 셋방은 각각 응접실, 침실 두 개, 주방으로 이루어져 있어요. 월세로 1층은 20달러, 2층은 24달러, 3층은 23달러, 4층은 20달러 그래서 한 달에 총 87달러이고 1년에 1,044달러죠.' 또다른 부동산 회사는 세입자를 백인에서 흑인으로 바꾼 뒤부터 임대 수익이 15퍼센트에서 20퍼센트 증가했다고 구체적인 수치를 들었다."(232쪽)

저자는 "모든 사람이 어떤 경험을 하든 그것이 자신이 속한 공동체에 가치 있어야 한다는 믿음, 공정하고 정직한 저서들의 행간을 통해 얻은 그 믿음으로 이 책을 쓰기 시작했다"며 "이제 내가 옳은지 여부를 판단할 수 있는 사람은 독자다. 좋든 싫든 언론사의 과중한 업무에 치이면서도 조력자들의 빈번하고 우호적인 격려 덕분에 이 책을 끝낼 수 있었다"고 말했다. 472쪽, 정탄 옮김, 교유서가, 1만8000원.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지