윤성호, 한번 희곡은 영원한 희곡 아니다···'외로운·힘든·슬픈 사람'

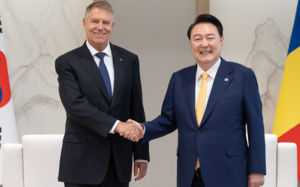

윤성호 작가

차세대 극작가 윤성호(34)의 대표작 중 하나인 연극 '외로운 사람, 힘든 사람, 슬픈 사람'이 좋은 보기다. 27일까지 서울 연지동 두산아트센터 스페이스111에서 공연하는 이 연극은 러시아 문호 안톤 체홉(1860~1904)의 '바냐 아저씨'를 모티브로 재창작했다.

2013년 4월 전진모 연출의 졸업작품으로 한국예술종합학교 연극원에서 '여기, 바냐'라는 제목으로 공연했다. 학교 밖으로까지 소문이 나면서 그해 대학로로 진출했다.

윤성호는 "희곡이 시간이 지나서 무대에 오르는 것은 쉽지 않은 일"이라고 했다. "5년 전에 했을 때 나름 좋았어요. 같이 만들었던 사람들끼리 만족했죠. 그런데 다시 5년이 지나고 보니 대본이 올드하더라고요. 현대를 다루고 있는 작품이라 지금은 통하지 않을 수도 있다는 생각을 한 거죠."

연극은 한물간 인문사회과학 잡지 '시대비평'을 중심으로 만난 7명의 얽히고설킨 관계를 다룬다. 이들은 각자 자신만의 생각에 갇혀 외롭기만 하다. '더 클래식' 김광진의 동명 노래에서 따온 '외로운 사람, 힘든 사람, 슬픈 사람'이라는 제명 그대로다.

'바냐 아저씨'를 현 한국사회로 완벽히 옮겨냈다. 중심인물은 '시대비평'에서 오랜 기자 생활을 하다 팀장이 된 '김남건'이다. 한 때 담론을 양산한 '시대비평'은 빛이 바랜 지 오래다. 영향력이 쇠퇴한 것은 물론 판매부수도 떨어졌다.

광고판 출신 새로운 편집장 서상원이 혁신을 위해 온다. 하지만 옛것을 고수하는 김남건은 그와 갈등을 빚는다. 설상가상, 김남건은 서 편집장이 데리고 온 편집디자이너이자 그의 애인인 '팽지인'에게도 마음을 빼앗긴다. 하지만 팽지인은 김남건의 친구로 시간강사인 과학철학자 '박용우'와 묘한 분위기를 형성한다.

'외로운 사람 힘든 사람 슬픈 사람'

윤 작가는 "초연 때는 여성 인물들이 기능적이었던 것 같았어요. 김남건과 박용우를 돋보이기 해준다고 할까요"라면서 "여성 인물들에 대한 애정이 없는 것이 아니었는데, 제한적이었죠. 남자들이 말을 조심하지 못한 지점들도 있었고요. 김남건이 팽지인에게 애정을 노골적이고 거침 없이 드러낼 수 있는 시대가 아니라고 본 거죠"라고 설명했다.

덕분에 여성 인물들의 비중이 커졌다. 시대비평 막내기자 '장샘이'가 대표적이다. 그녀는 김남건이 편집한 책에 반해 이곳에 들어온 인물로 솔직하고 순수하며 당당하다.

초연은 인물들의 관계에 방점을 찍으며 외로움을 강조했다. 원안이 인물들의 관계를 중시한 체홉의 작품인 만큼 이번에도 관계를 톺아보지만, 메시지 무게의 추를 좀 더 시대적인 쪽으로 옮겼다. '꼰대스러움'이 그것이다. 김남건은 시대의 변화에 쉽게 적응하지 못해 더 외로운 인물이다.

윤 작가는 "사람을 외롭게 만드는 것은 관계만이 아니잖아요. 시대의 좌표를 잃고 오는 혼란스러움, 일 때문에 외로워지는 지점을 풍부하게 다루려고 했어요. 바냐가 작품에서 마흔 일곱살인데, 지금으로 치면 예순에 가깝죠. 그 때까지 믿고 살아온 것이 있는데, '잘 못 살았다'는 생각이 드는 순간 비극이 발생한다고 봤어요."

두산아트센터 창작자 지원 프로그램인 'DAC 아티스트'인 윤 작가는 대학로의 블루칩이다. 지극히 일상적인 소재를 통해 담담하지만 깊이 있는 이야기를 전달한다. 연극 '누수공사', '미인, 거기 있던 말들', '외계인들' 등이 대표작으로, 인간관계에 집중하며 그 관계의 나약함을 탐구하며 호평을 들었다.

사실 윤 작가는 연극에 관심이 없었다. 11년 전 부친이 세상을 떠난 후 남긴 책들 중 '현대 부조리극의 대가' 사무엘 베케트의 '고도를 기다리며'를 읽고, '이런 것이 연극이라면 할만 하겠다'고 생각했다. 진로를 정하지 못한 상황이었는데, 미국에서 베케트의 또 다른 작품인 연극 '엔드 게임'을 보고 마음을 굳혔다. 이후 아버지의 작품도 읽게 됐다.

하지만 그는 아버지의 명성에 기대지 않았다. 연극계로 들어온 후 아버지와 관련된 듯하다는 느낌이 오면 바로 작업을 거절했다. 아버지를 기리는 '윤영선 페스티벌' 참여도 수차례 제안 받았으나 고사했다. 그러다가 작년 윤영선 10주기를 기리는 페스티벌에서 '죽음의 집'을 작업했다. '윤영선의 아들'보다 '윤성호'라는 이름이 앞섰다. "예전에 아버지 이름을 들으면 부담스러웠는데 어느 순간 제가 바뀌었더라고요. 그래서 아버지 작품을 작업하기 시작한 거죠."

문화체육관광부 장관을 지낸 영화감독 이창동의 단편 소설 '녹천에는 똥이 많다'를 각색하고 있는 윤 작가는 "연출도 병행하고 했는데, 앞으로 신작을 비롯해 글을 열심히 쓰고 싶다"며 웃었다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지