'커지는 고유정 부실 수사 논란' 제주경찰 징계 요구 靑 청원 등장

26일 오후 청와대 국민청원 게시판에 관련자 징계 요구

고유정 제주 쓰레기봉투 투척 장면 늦은 공개에 여론 악화

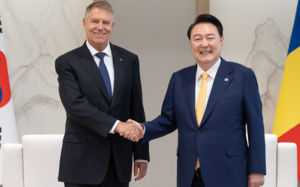

【제주=뉴시스】우장호 기자 = '제주 전 남편 살해 사건' 피의자 고유정(36)이 12일 오전 제주 동부경찰서에서 제주지검으로 송치되고 있다. 경찰에 따르면 고씨는 지난달 25일 제주시 조천읍의 한 펜션에서 피해자 강모(36)씨를 살해하고 시신을 유기한 혐의를 받고 있다. 2019.06.12. [email protected]

이날 오후 청와대 국민청원 게시판에는 '제주동부경찰서장 및 담당경찰관의 징계 및 파면을 청원합니다'라는 제목의 청원이 올라왔다.

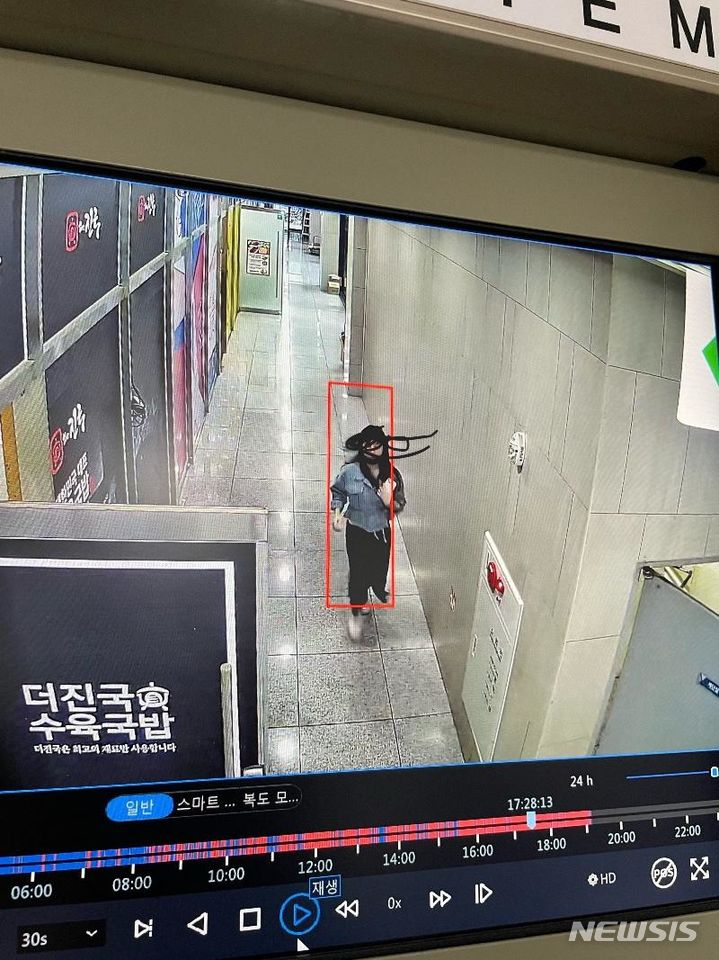

이 청원인은 "담당 경찰은 수사의 기본인 범죄현장을 보존하려는 노력도 하지 않아 폴리스 라인을 치지 않은 것은 물론 범죄현장의 락스청소까지 묵인했고 주변 시시티비 조차도 피해자의 유가족이 찾아서 건네줬으면 범행당일 시신으로 유추할수있는 쓰레기 봉투를 유기하는 장면이 담긴 시시티비는 유가족한테까지 조차 밝히지 않았다"며 청원 사유를 밝혔다.

이어 "***의 얼굴을 공개하겠다고 했지만 무슨 이유에서인지 얼굴을 적극적으로 가려주었고 현장검증조차 ***의 조리돌림을 우려하여 실시하지 않았다"며 "경찰은 지금 피해자의 인권이나 유가족의 인권은 무시한채 ***의 편에서 ***의 보호하려는 모습을 보이고 있어 많은 국민들의 공분을 사고 있다"고 지적했다.

그러면서 "아마 이사건은 피해자의 남동생분이 적극적으로 나서서 시시티비도 찾고 국민청원도 올리고 하지 않았다면 그냥 실종사건으로 묻히고 말았을거 같다"며 "담당경찰들은 변명에만 급급하지 말고 이 사건 부실수사 책임지고 옷 벗으세요"라고 썼다.

게시자는 고유정의 실명을 적었지만 국민 청원 요건에 위배돼 관리자에 의해 ***으로 비실명처리 됐다.

경찰은 지난 26일 고유정이 범죄 현장 인근 클린하우스에 쓰레기봉투 4개를 버리는 폐쇄회로(CC)TV 영상을 공개했다. 이 영상은 유족들이 고유정의 제주도 동선을 경찰에 확인하는 과정에서 드러났다.

【제주=뉴시스】제주동부경찰서 홈페이지 칭찬합니다 게시판 모습. (동부서 홈페이지 캡처)

게시글이 한 주에 3~4건에 불과하던 제주동부경찰서 홈페이지 '칭찬한마디' 게시판에는 이 같은 경찰의 행태를 꼬집는 비판성 글들이 지속해서 올라오고 있다.

경찰 내부 통신망인 '폴넷'에는 고유정 초동 수사를 담당했던 제주동부서 소속 경찰관 5명의 공동명의로 악화한 여론에 대한 해명글이 올라온 것으로 전해졌다.

해명글에는 "피의자가 범행 동기에 대해 허위 진술로 일관하고 있었고, 굳이 현장 검증을 하지 않더라도 범죄입증에 필요한 DNA, CCTV 영상 등 충분한 증거가 확보된 상태에서 현장검증을 할 필요성을 느끼지 않았다"며 "이런 상황에서의 현장검증은 '야만적인 현대판 조리돌림'이라는 제주동부경찰서 박기남 서장의 결단이 있었다"는 내용이 들어 있다.

이 입장문이 외부에 알려진 뒤로 제주 동부서 경찰과 박기남 서장에 대한 비난의 목소리가 더욱 거세지고 있는 상황이다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지