양승동 KBS 사장 "공적 책무 위해 수신료 인상해야"

1일 시청자 설득 위해 기자회견 열어

KBS이사회 수신료 '3800원' 인상 의결

"코로나 상황이지만 마냥 미룰 순 없어"

"재정 상황 악화돼 수신료 인상 해야"

![[서울=뉴시스]박진희 기자 = 양승동 KBS 사장이 1일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 'KBS 수신료 조정안 의결 관련 기자회견'을 하고 있다. 2021.07.01. pak7130@newsis.com](http://image.newsis.com/2021/07/01/NISI20210701_0017623335_web.jpg?rnd=20210701144402)

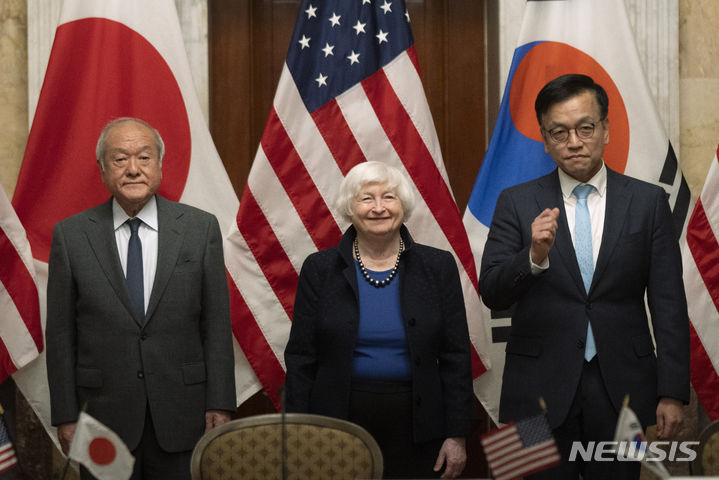

[서울=뉴시스]박진희 기자 = 양승동 KBS 사장이 1일 서울 여의도 KBS별관 공개홀에서 'KBS 수신료 조정안 의결 관련 기자회견'을 하고 있다. 2021.07.01. [email protected]

KBS는 1일 오후 수신료 인상 관련 기자회견을 열고 시청자 설득 작업에 돌입했다. 이 자리엔 양승동 KBS 사장과 김상근 이사장, 임병걸 부사장이 참석했다.

전날 KBS이사회는 기존 월 2500원인 수신료를 52% 올린 3800원으로 인상하는 내용을 담은 'TV방송 수신료 조정 수정안'을 의결했다.

양 사장은 KBS 수신료 인상과 관련해 가장 크게 논란이 된 세 가지 지적에 관해 설명했다.

우선 '코로나 사태로 어려운 상황에서 꼭 수신료 인상 작업을 해야 하냐'는 질문에 "고민이 많았으나 마냥 미룰 순 없었다"고 답했다.

양 사장은 "코로나 사태를 비롯해 다양한 재난·재해를 겪으며 공영방송의 공적 정보 전달 기능이 어느 때보다 중요해졌고, 글로벌 OTT 등 거대 상업 미디어의 확장 속에서 방송의 공정성과 다양성 등 공적 가치가 위협받고 있는 상황을 이대로 방치해서는 안 된다고 생각했다"고 말했다.

KBS가 그동안 공정한 보도를 하지 못했고, 경영 또한 방만하게 해왔다는 지적에 대해서는 "인정하고 성찰한다"고 했다. 그러면서 "이번 수신료 조정안엔 뉴스에 대한 시청자의 관여 확대, 팩트 체크 강화, 뉴스의 출처와 근거 공개 제도, 기자들에 대한 저널리즘 교육 강화 등 공정성을 담보하기 위한 여러 방안을 담았다"고 설명했다.

경영 효율화와 관련해서는 "앞으로 5년 간 인력 900여명을 줄여 인건비 약 2600억원을 절감하겠다"고 했다. 이어 "공적 책무 확대에 투입되는 수신료 인상분과는 별개로 기본 운영 예산은 현재 연간 예산 수준에서 억제하겠다"며 "콘텐츠 수입 확대, 유휴 자산 매각 등으로 약 2000억원의 부가 수입을 마련해 국민 수신료 부담을 완화하겠다"고 말했다.

양 사장은 '수신료가 인상되면 무엇이 바뀌느냐'는 지적에는 "단번에 모든 게 달라질 순 없다"며 "그러나 약속할 수 있는 건 KBS는 분명히 시청자가 원하고 기대하는 모습으로 바뀌어갈 거라는 점"이라고 했다.

김상근 KBS이사장 역시 "최근 재정 상황으로는 공영방송으로서 책무를 감당할 수 없다. 자구 노력도 했고, 하고 있고, 앞으로도 할 것이지만 우리 노력만으로는 더이상 공영성 책무를 감당할 수 없는 상황"이라고 말했다.

KBS가 수신료 인상을 강하게 밀어붙이고 있지만, 국민 여론상 수신료 인상이 현실화 되기는 어려울 거라는 게 중론이다. 여야 정치권 모두 반대하고 있어 이번에 의결된 '텔레비전 방송 수신료 조정안'이 국회를 통과하는 것 역시 쉽지 않을 전망이다.

국민의힘 미디어특별위원회는 전날 성명서를 내고 수신료 인상에 대해 "KBS 프로그램의 부실함과 편파성에 실망한 대다수 TV 시청자 입장을 무시한 크게 잘못된 행태"라고 했다.

국회 과학기술정보방송통신위원장인 이원욱 더불어민주당 의원은 페이스북에 "역할과 책임을 먼저 생각하는 공영방송의 모습을 회복하는 게 우선"이라며 "수신료 인상 추진, 여기서 멈춰야 한다"고 했다.

인상안이 이달 초 방송통신위원회에 전달되면, 방통위는 접수일로부터 60일 내 검토 의견서를 붙여 국회로 넘기게 된다. 이후 국회 과학기술정보방송통신위원회가 이를 심의해 전체회의에서 통과시키고 본회의 표결을 통해 확정한다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지