민변·서울변회 "추미애, 비번공개법 철회하고 사과하라"(종합)

추미애, '휴대폰 비번공개법' 검토 지시

서울변회 "수사 편의적인 발상에 유감"

민변 "헌법상 진술거부권·방어권 침해"

반헌법 논란…법무부, 법안검토 공식화

![[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 추미애 법무부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 공수처장후보추천위 전체회의에서 자료를 살펴보고 있다. (공동취재사진) 2020.11.13. photo@newsis.com](http://image.newsis.com/2020/11/13/NISI20201113_0016889265_web.jpg?rnd=20201113102459)

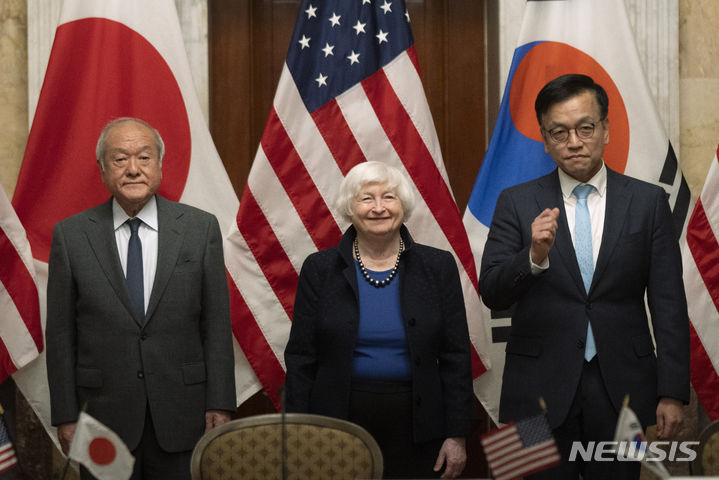

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 추미애 법무부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 공수처장후보추천위 전체회의에서 자료를 살펴보고 있다. (공동취재사진) 2020.11.13. [email protected]

서울변회는 13일 '추 장관의 위법한 감찰 지시와 인권 침해적인 법률 제정 검토 지시에 대해 깊은 우려를 표한다'는 성명서를 냈다.

서울변회는 "추 장관은 '라임 로비 의혹'에 대한 첫 감찰 지시 후 한 달여간 여러 차례에 걸쳐 검찰에 감찰 지시를 내린다"며 "추 장관의 이러한 지시는 검찰청법 취지에 어긋나고 법무부 감찰 규정 취지에도 반한다"고 언급했다.

이어 "추 장관이 법률 제정 검토 지시를 한 '휴대전화 비밀번호 공개법'은 자기부죄거부의 원칙, 헌법상 무죄 추정의 원칙, 형사법상 자백 강요금지 및 피의자 방어권 보장을 정면으로 침해하는 처사로, 매우 부당하다"고 지적했다.

그러면서 "국민의 인권을 최대한으로 보장해야 할 의무가 있는 법무부장관이 수사 편의적인 발상으로 국민의 인권 침해에 앞장서고 있는 점에 대해 깊은 유감을 표한다"고 전했다.

또 "추 장관은 법률전문가인 변호사다. 변호사법 제1조는 변호사의 사명으로 기본적 인권 옹호와 사회정의 실현을 선언한다"면서 "변호사로서, 법무부장관으로서 추 장관의 최근 언행은 매우 부적절하다"고 강조했다.

서울변회는 ▲추 장관은 위법한 감찰 지시와 인권 침해적인 법률 제정 검토 지시를 즉각 철회할 것 ▲국민 앞에 책임지고 사과할 것을 요구했다.

![[서울=뉴시스]추미애 법무부 장관과 한동훈 검사장. (자료=뉴시스DB).](http://image.newsis.com/2020/11/13/NISI20201113_0000636867_web.jpg?rnd=20201113140710)

[서울=뉴시스]추미애 법무부 장관과 한동훈 검사장. (자료=뉴시스DB).

이와 함께 추 장관이 언급한 영국 등 입법례를 거론했다. 민변은 "영국 수사 권한 규제법에 따르더라도 암호키의 제출 명령 등이 갖는 기본권 침해성을 염두에 두고 있다"고 설명했다.

민변은 "당해 명령 허가를 위해서는 국가의 안보·범죄예방·공공복리에 필요한 경우 등 엄격한 요건을 갖춘 경우에 한해 제한적으로만 인정하고 있는데 이러한 영국 법제도조차 큰 비판을 받고 있다"고 언급했다.

아울러 "법무부장관은 위 법률 제정 검토 지시를 반드시 철회해야 한다"면서 "더불어 법무부장관으로서 국민의 기본적 권리를 도외시한 이번 지시에 대해 자기 성찰과 국민들에 대한 사과가 함께 있어야 할 것"이라고 덧붙였다.

앞서 추 장관은 전날 정진웅 차장검사 독직폭행 혐의 기소 과정에 대한 점검을 주문하면서 한 검사장이 악의적으로 휴대전화 비밀번호를 숨겨 수사를 방해하고 있다고 지적했다.

그러면서 "영국 등 입법례를 참조해 법원의 명령 등 일정 요건 하에 그 이행을 강제하고 불이행 시 제재하는 법률 제정을 검토하도록 지시했다"고 알렸다.

당사자인 한 검사장뿐 아니라 정치권과 법조계로부터 헌법을 무너뜨리는 조치라는 비난이 빗발치고 있는 상황에서 법무부는 "디지털 증거 압수수색 시 협력의무 부과 법안 연구를 진행 중"이라며 법안 제정 추진을 공식화했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지