北미사일 도발에…일본 또 '적기지 선제타격론' 부상

일 정부, 북한이 15일 발사 탄도미사일 낙하지점 초기 파악에 실패

"북한 미사일 기술이 향상돼 탐지하기 어려워"

"미사일 방어만으로 대응할 수 없어…적기지 공격능력 보유해야"

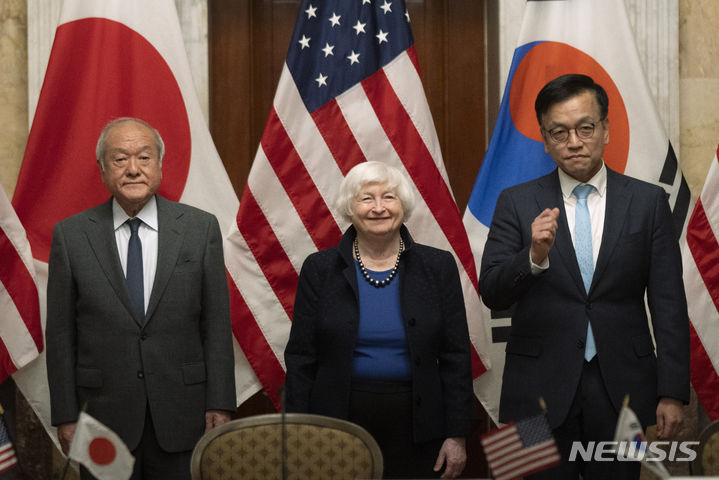

![[서울=뉴시스]일본 정부는 북한이 지난 15일 발사한 탄도미사일이 일본의 배타적경제수역(EEZ) 내부에 떨어졋다고 발표했다. (사진출처: NHK 홈페이지 캡쳐) 2021.09.16..](http://image.newsis.com/2021/09/16/NISI20210916_0000830513_web.jpg?rnd=20210916094907)

[서울=뉴시스]일본 정부는 북한이 지난 15일 발사한 탄도미사일이 일본의 배타적경제수역(EEZ) 내부에 떨어졋다고 발표했다. (사진출처: NHK 홈페이지 캡쳐) 2021.09.16..

[서울=뉴시스] 김혜경 기자 = 북한의 잇따른 미사일 발사 실험에 일본에서 또 다시 '적(敵)기지 공력 능력'을 보유해야 한다는 주장이 고개를 들고 있다.

특히 일본 정부가 지난 15일 북한이 발사한 탄도미사일 낙하지점 초기 파악에 실패하면서 미사일 방어만으로 대응하는데는 한계가 있다며, 선제공격을 할 수 있는 '적기지 공격능력' 보유론이 부상하고 있다.

'적기지 공격 능력'은 탄도미사일 발사 등 적국의 공격 징후가 나타날 때 일본이 선제공격을 해 이를 제압해야 한다는 주장이다.

일본은 제2차 세계대전 패전 이후 외국으로부터 무력공격을 받았을 때 최소한의 방위력만을 행사한다는 '전수방위' 원칙을 헌법에 규정하고 있어, '적 기지 공격 능력'은 보유할 수 없으나, 보수층을 중심으로 적기지 공격능력을 보유해야 한다는 목소리가 꾸준히 나오고 있다.

17일 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 일본 정부 내에서는 북한이 지난 15일 발사한 단거리 탄도미사일의 낙하지점에 대한 초기 파악에 실패하면서 적기지 공격능력을 보유해야 한다는 목소리가 나오고 있다.

일본 정부는 15일 북한 미사일 발사 직후 해당 미사일이 자국 배타적경제수역(EEZ) 밖으로 떨어졌다고 발표했다가 같은 날 밤 이후 EEZ 내에 낙하했다고 수정했다.

미사일이 포물선을 그리는 일반적인 탄도미사일의 비행 궤도와는 다른 변칙 궤도로 날면서 낙하지점 파악이 어려웠다고 일본 정부는 설명했다.

일본에서 북한 미사일의 낙하 지점을 수정하는 것은 이례적으로, 이에 대해 니혼게이자이는 "북한의 미사일 기술이 향상돼 탐지가 어려워지고 있다는 것을 보여준다"고 평가했다.

일본 자위대는 타국에서 일본으로 발사된 비행체를 각지에 설치된 경계 관제 레이더로 탐지·식별하고 있다. 비행 속도가 빠른 탄도미사일은 발사 각도와 속도 등을 토대로 포물선 궤도를 계산해 예상되는 비행궤도를 레이더로 추적한다.

그러나 북한이 이번에 발사한 미사일은 '고체연료 추진 방식의 단거리 탄도미사일'로 지난 2019년 5월 발사한 불규칙한 궤도를 그리며 비행할 수있는 단거리 탄도미사일과 유사하다는게 일본 정부의 분석이다.

이 유형의 미사일은 두 가지 점에서 탐지가 어렵다. 비행 고도가 낮기 때문에 레이더로 식별이 어렵고, 착탄 직전에 코스를 바꾸는 변칙 궤도로 비행하기 때문에 추적이 어렵다. 미사일 궤도 탐지를 제대로 못하면 요격도 힘들어진다.

야마자키 고지(山崎幸二) 일본 자위대 통합막료장(합참의장 격)은 16일 기자회견에서 "변칙 궤도의 미사일에는 고급 레이더의 능력이 필요하다"며 "미사일 방공 능력을 강화해야 한다"고 말했다.

일본 정부 고위 관계자는 "더 이상 요격만으로는 대응에 한계가 있다"고 우려했다. 미사일 요격이 힘들어지는 상황에서 1발에 수십억엔(수백억원)에 드는 요격 미사일이 비용에 비해 효과가 떨어진다는 회의론도 나오고 있다.

일본국제문제연구소 군축·과학기술센터의 도사키 히로후미(戸崎洋史) 소장은 "미사일 방어만으로 충분히 대응할 수있는 문제가 아니다"며 "상대의 미사일 발사를 억제하기 위한 적기지 공격능력 보유도 생각해야 하다"고 강조했다.

이에 더해 일본 내에서는 미국과 협력해 북한과 중국을 사정권에 넣는 미사일을 보유해야 한다는 주장도 나오고 있다고 한다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지