野, 전기료 인상에 '십자포화'…"탈원전 청구서 날아왔다"

김기현 "코로나19로 힘든 시기 보내는 자영업자에 부담"

김도읍 "백운규, 전기요금 인상 없다더니"…강력 비난

최재형 "초법적으로 진행된 원전 폐쇄…국민 부담으로"

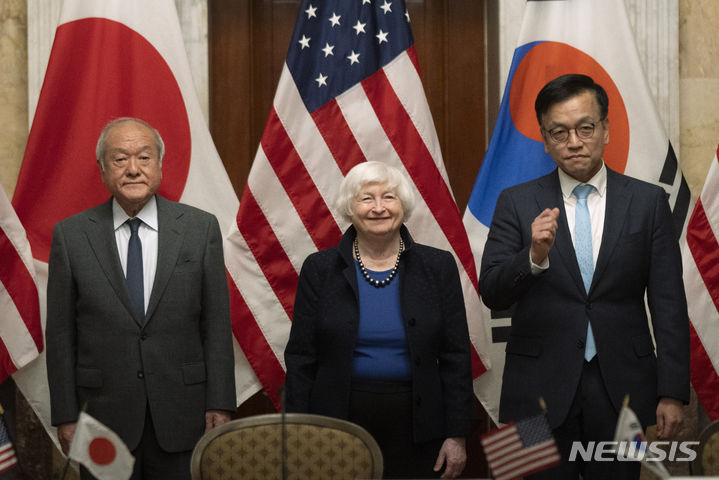

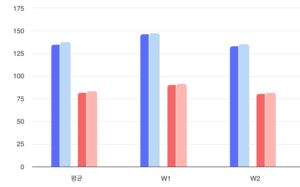

![[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 국민의힘 김기현 원내대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. (공동취재사진) 2021.09.24. photo@newsis.com](http://image.newsis.com/2021/09/24/NISI20210924_0017979853_web.jpg?rnd=20210924100558)

[서울=뉴시스] 최진석 기자 = 국민의힘 김기현 원내대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. (공동취재사진) 2021.09.24. [email protected]

[서울=뉴시스] 양소리 김승민 기자 = 정부와 한국전력이 4분기 전기요금을 인상했다. 지난 2013년 11월 이후 약 8년 만의 인상이다. 지난 분기보다 kWh당 3원 오른 요금에 야권에서는 사실상 '탈원전'의 후유증이 시작됐다는 평가가 나왔다.

김기현 국민의힘 원내대표는 24일 당 원내대책회의에서 "가정용 전기요금뿐 아니라 업소용, 산업용 요금도 함께 인상된다"며 "코로나19로 힘든 시기를 보내는 자영업자, 소상공인, 산업계에도 큰 부담으로 돌아갈 것"이라고 했다.

그는 "문재인 대통령과 더불어민주당은 문 대통령의 임기인 2022년까지 추가적인 전기요금 인상이 없다고 큰 소리를 쳤지만 알고 보니 가짜뉴스였다"고 강조했다.

김도읍 정책위의장도 전기요금 인상에 우려를 표하며 "문재인 대통령의 탈원전 정책의 하수인 역할을 했던 백운규 전 산자부장관은 국회에서 '탈원전 정책을 펴더라도 전기요금 인상 없다는 것은 삼척동자도 다 아는 것'이라며 황당무계한 강변을 한 바 있다"고 발언했다.

그는 "풍력과 액화천연가스(LNG) 발전비중을 높였던 영국·스페인에서 전기요금이 최고 7배까지 치솟았다는 사실을 문재인 정부는 반드시 직시해야 한다"고 했다.

이날 국회 입법조사처에서도 탈원전 이후 에너지 전환 정책으로 인한 누적 손실 규모가 앞으로 30년간 1000조원을 넘을 것이란 분석이 나왔다.

이에 김연주 국민의힘 상근부대변인은 "과학적 근거에 의해 펼쳐져야 할 국가의 에너지 정책이 과속으로 추진된 결과"라며 비판했다.

그는 "또한 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 우리나라의 원전생태계를 파괴한 것과 다름없는 피해를 가져왔다"며 "1000조라는 손실액 역시 최소한의 추정치라는 점을 감안하면, 진정한 손해는 수치로 나타내기조차 어려울 정도다"고 밝혔다.

김 부대변인은 "국가채무 1000조 시대에 더해 '탈원전 청구서 1000조'는 앞으로 미래 세대에 무거운 멍에가 될 것이 분명하기에 이에 대한 책임은 문재인 정부에 있다는 점을 명백히 해둬야 할 것"이라고 덧붙였다.

안혜진 국민의당 대변인 역시 국회 입법조사처 자료를 인용하며 "과학기술혁신과 미래 먹거리 창출 경쟁에 헌신해도 모자랄 판에 한가로이 재난 영화 한 편의 감상에 젖어 국가 미래 먹거리를 산산조각 내고 관련 부처인 산업통상자원부와 한통속이 되어 국민을 기망하면서까지 국가경쟁력을 낙후시켜 엄청난 국부 손실을 야기한 지도자"라고 문 대통령을 비난했다.

안 대변인은 "(문 대통령에) 구상권 청구로 반드시 책임을 물어야 한다"며 "헛된 사상이나 이념에 경도된 지도자의 잘못된 판단은 나라를 도탄에 빠뜨리기 때문"이라고 꼬집었다.

국민의힘 대권주자인 최재형 전 감사원장 역시 "추석 연휴가 끝나자마자 정부와 한전은 다음 달 1일부터 전기요금 인상을 발표했다"며 "무리한 '탈원전 정책'의 필연적 결과"라고 지적했다.

최 전 원장은 이날 페이스북을 통해 "전기료 인상에 따라 다른 공공요금을 비롯해 물가 상승 압력도 커질 수밖에 없다"며 이같이 밝혔다.

이어 "대통령의 말 한 마디에 타당성 검토도 제대로 없이 '초법적'으로 진행된 월성1호기 조기폐쇄, 신한울 3·4호기 공사 중단은 결국 국민의 부담으로 돌아왔다"고 꼬집었다.

그는 "탄소 중립을 위하여 원전은 필수적"이라며 "탈원전 정책은 폐기되어야 한다"고 강조했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected], [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지