시위 국면 찬사받는 장쩌민 추모 어떻게 하나…"딜레마에 빠진 시진핑"

지도자 추모행사, 대규모 저항으로 이어진 전례 있어

인터넷상 장 전 주석 긍정적 평가 확산돼

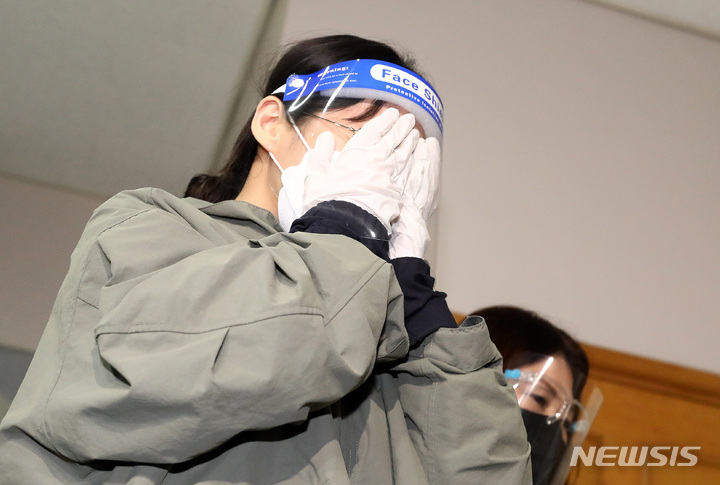

【베이징=AP/뉴시스】시진핑 중국 국가주석이 18일 베이징 인민대회당에서 열린 제19차 공산당 전국대표대회(당대회) 개막식에서 장쩌민 전 주석과 악수하고 있다. 2017.10.18

30일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 장 전 주석 사망 소식을 전하면서 "코로나19 정책으로 시 주석이 광범위한 비난을 받고 있는 난처한 순간, 장 전 주석은 찬사를 받고 있다"면서 "시 주석은 장쩌민을 어떻게 추모해야 할 지에 대해 또 다른 딜레마에 빠졌다"고 전했다.

우선 NYT는 "중국공산당 지도자들의 죽음은 언제나 정치적 연극의 순간에 발생했다"면서 "특히 장 전 주석이 집권한 1989년 이후 좀처럼 볼 수 없던 규모의 대중적 저항의 물결이 지금 흐르고 있어 더 그렇다"고 했다.

지난 24일 신장 우무무치 화재로 10명이 숨진 이후 방역 당국의 봉쇄로 구조가 늦어졌다는 주장이 소셜미디어(SNS)를 중심으로 제기되면서 베이징, 상하이 등 전역에서 동시다발적인 항의 시위가 일어났다. 시위는 시 주석과 공산당 퇴진까지 요구하면서 반 봉쇄에서 반 정부로 성격이 변하기도 했다.

NYT는 중국 근현대사에서 대규모 대중적 저항은 타계한 지도자 추모와 맞물려 일어난 전례가 있음을 상기시켰다. 지난 1976년 저우언라이 총리 사망을 계기로 일어난 추모 행사가 마오쩌둥의 문화대혁명을 비판하는 4.5운동으로 이어졌고, 1989년 개혁파 지도자 후야오방 전 총서기가 심장병 발작으로 숨지자 그의 추모행사는 '톈안먼 민주화 운동'으로 이어졌다.

NYT는 "장 전 주석에게 애도와 경의를 표하는 동시에 그 추모가 현 체제를 위협하는 '상징적 곤봉'이 되지 않게 하는 것은 앞으로 몇 주 동안 시 주석이 직면한 새로운 도전"이라고 평가했다.

다만 장 전 주석 추모가 대규모 시위로 이어질 지를 두고 전문가들의 주장은 엇갈린다.

토론토대 리넷 옹 교수는 "장쩌민은 결코 후야오방 만큼의 대중적 인기를 누린 적 없지만, 그를 추모하는 행사는 잠재적인 분노를 불러일으킬 수 있다"고 밝혔다.

옹 교수는 "최소한 추모 행사는 국민들이 모이는 정당한 이유가 될 것"이라고 부연했다.

실제로 인터넷 공간에 장 전 주석을 추모하는 콘텐츠들이 확산되는 가운데 장 전 주석과 시 주석을 비교하는 내용도 포함됐다.

일부 네티즌은 지난 1998년 대홍수 현장을 찾은 장 전 주석이 확성기를 들고 구조 작업을 진두지휘한 사실을 회상하면서 "그때 중국 사회는 활기차게 앞으로 나아가고 있었다"고 언급했다. 지난 여름 중국 남부에서 전례없는 홍수가 발생했을 당시 시 주석을 포함해 중국 최고지도부는 홍수 현장을 찾지 않아 빈축을 산 바 있다.

또 다른 네티즌은 장 전 주석을 '두꺼비(장쩌민 별명)'로 지칭하면서 "과거 당신을 탓한 것은 잘못이다. 당신은 바닥이 아니라 천장이다"라고 밝혔다.

윌리 워-랩 람 제임스타운재단 선임연구원은 "시 주석의 강력한 보안망 하에 1989년 사태가 재현될 가능성은 극히 낮다"면서 "장쩌민의 죽음은 중국 정치에 별다른 파급 효과를 내지 못할 것"이라고 주장했다.

정치평론가 장리판은 오히려 시 주석이 현재 자신이 처한 고립 상황을 타개하는데 장 전 주석의 추모행사를 활용할 것이라는 분석을 내놓았다.

그러면서 "그것을 통해 '6월4일(톈안먼 민주화운동)'의 악몽에서 벗어날지 아니면 악몽을 되살릴 지는 좀 더 지켜봐야 한다"고 부연했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지