朴대통령, 내각에 '개인행로' 단속으로 기강 다잡기

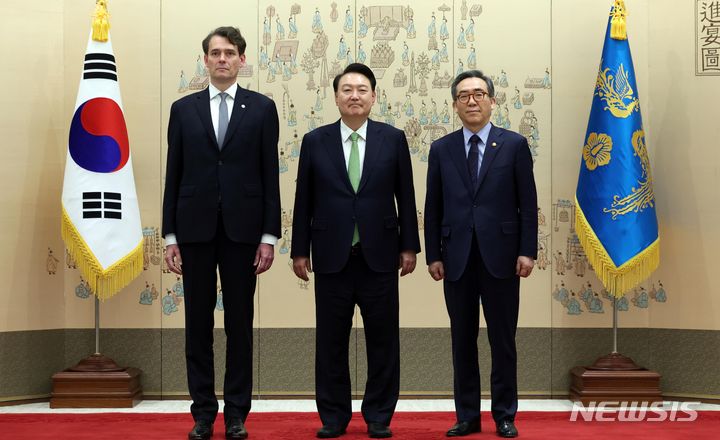

【서울=뉴시스】박주성 기자 = 박근혜 대통령이 7일 오전 청와대에서 열린 제29회 국무회의(영상)를 주재하고 있다. 2015.07.07. [email protected]

【서울=뉴시스】김형섭 기자 = 박근혜 대통령이 7일 내각에 '개인적인 행로'에 대한 경고성 메시지를 내놓은 것은 집권 후반기를 대비한 공직기강 다잡기용 포석으로 풀이된다. 또 새누리당 유승민 원내대표의 '자기정치'를 겨냥, 간접적으로 비판한 것 아니냐는 지적도 일각에서 나온다.

박 대통령은 이날 오전 청와대에서 주재한 국무회의에서 "국무위원들께서도 국민을 대신해서 각 부처를 잘 이끌어 주셔야 한다. 여기에는 개인적인 행로가 있을 수 없을 것"이라며 "오직 국민을 위한 헌신과 봉사로 나라 경제와 국민의 삶을 위해 최선을 다해주기 바란다"고 말했다.

짧은 메시지였지만 이날 모두발언 대부분을 추가경정예산과 그렉시트(Grexit·그리스의 유로존 탈퇴) 우려 등 경제 정책에만 할애했던 터라 시선을 잡아끈 대목이었다.

특히 지난달 25일 국무회의에서 여야를 막론하고 정치권을 향해 전에 없이 강한 비판을 쏟아낸 상황이어서 더욱 주목됐다. 당시 우리 정치가 국민을 외면하고 있다고 한 발언의 연장선에서 이번에는 내각에 국민만 중심에 두는 정책을 펼칠 것을 주문한 것으로 보인다.

박 대통령의 이날 발언은 최근 청와대와 정부가 반부패 개혁에 시동을 걸며 공직기강 확립을 강조하고 나선 것과도 맞물린다.

집권 후반기로 접어드는 시점에서 권력의 누수를 막고 국정 장악력을 유지하기 위해 '국민을 위한 헌신과 봉사'를 내세워 내각의 기강 다잡기에 나섰다는 해석이다.

특히 '개인적인 행로'를 '자기 정치'에 대입함으로써 내년 총선을 앞두고 여의도 복귀설이 제기되고 있는 정치인 출신 장관들에게 우선 국정에만 전념해줄 것을 당부한 것이라는 분석도 나온다. 이들이 내년 총선을 겨냥한 행보를 보일 경우 공직사회 분위기가 흐트러질 수 있다는 점을 우려한 것으로 보인다.

현재 박근혜정부에서 각료를 겸직하고 있는 현역 의원은 최경환 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 황우여 사회부총리 겸 교육부 장관, 유일호 국토교통부 장관, 유기준 해양수산부 장관, 김희정 여성가족부 장관 등 5명에 달한다.

선거일 90일 전까지 공무원 등의 직을 내려놓아야 한다는 점을 감안하면 출마를 원하는 각료들은 내년 1월까지는 장관직을 사퇴해야 한다.

더욱이 최근에는 새누리당 유승민 원내대표의 사퇴 문제를 둘러싼 여권의 내홍으로 친박계 핵심인 최 부총리의 조귀 복귀설이 정치권에서 거론되고 있다. 정치인 출신 각료들의 원대복귀는 개각과도 맞물려 있어서 공직사회의 동요를 불러오는 요인이다.

이에 따라 박 대통령의 이날 발언은 의원 겸직 내각이 당분간 정치와 거리를 두고 성공적인 국정운영을 위한 뒷받침에만 매진할 것을 주문한 것으로 풀이된다.

이날 언급이 유 원내대표를 우회적으로 겨냥한 것이란 분석도 있다. 지난달 25일 '배신의 정치' 발언으로 유 원내대표를 불신임한 이후 침묵을 지켜온 박 대통령이지만 유 원내대표가 버티기를 고수하자 '자기 정치'에 대한 비판을 다시금 내놓았다는 것이다.

박 대통령은 유 원내대표가 '증세없는 복지', '사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 한반도 배치' 등 주요 이슈에서 청와대가 충돌했던 것이 '자기 정치'의 일환이라고 보고 있다.

당시 박 대통령은 "정치는 국민들의 민의를 대신하는 것이고 국민들의 대변자이지, 자기의 정치철학과 정치적 논리에 이용해서는 안되는 것"이라며 유 원내대표에 대한 불만을 가감없이 드러낸 바 있다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지