'노블레스 오블리주의 상징' 고성이씨 문중 특별전

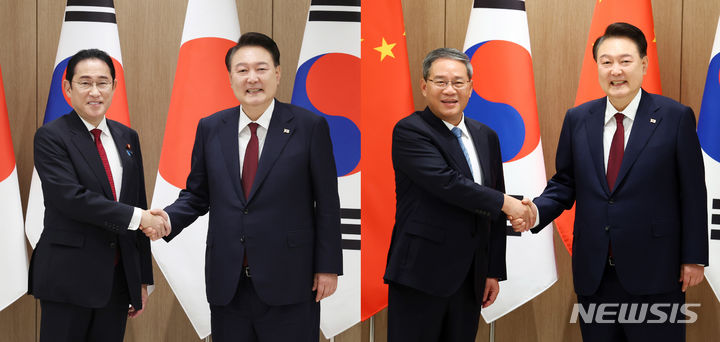

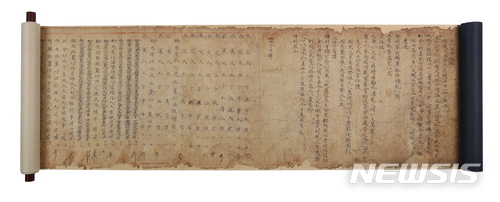

【안동=뉴시스】김진호 기자 = 대한민국 노블레스 오블리주를 상징하는 고성이씨 문중 특별전이 오는 30일 경북 안동시 소재 한국국학진흥원에서 열린다. 사진은 오공신회맹축. 2018.03.27 (사진=한국국학진흥원 제공) [email protected]

27일 한국국학진흥원에 따르면 '은둔과 개혁, 군자의 삶'이라는 주제로 열리는 이번 특별전은 이날 오전 10시 임청각에서 고성이씨 입향조 이증(李增) 선생의 탄신 600주년 고유행사가 마련된다.

이어 오후 2시 한국국학진흥원에서 개막행사가 개최된다.

안동 소재 임청각(臨淸閣)은 일제강점기 모든 가산을 처분하고 만주로 망명해 신흥무관학교를 세우고 무장해 독립운동의 토대를 만든 석주 이상용(1858~1932) 선생의 본가다.

9명의 독립운동가를 배출한 독립운동가의 산실로 대한민국의 노블레스 오블리주를 상징하는 공간이기도 하다.

특히 임청각은 고성이씨의 500년 명문 종가로 임시정부 초대 국무령을 지낸 이상룡 선생은 17대 종손이다.

이번 특별전에 선보이는 자료는 고서와 고문서 40여 점과 유물 10여 점 등 총 50여 점이다.

이들 가운데 주목되는 자료는 오공신회맹축(五功臣會盟軸)이다. 1456년 세조 때 개국공신(開國功臣), 정사공신(定社功臣), 좌명공신(佐命功臣), 정난공신(靖難功臣), 좌익공신(左翼功臣) 등 5공신의 적장자손 226명이 모여 동맹을 기약하면서 작성한 회맹문(會盟文)과 참석자 명단을 기록해둔 문서이다.

고성이씨 문중에서는 좌명공신이었던 이원(李原)의 아들 이증(李增)이 참석했다.

이 자료는 양녕대군과 효령대군을 비롯한 왕실 종친을 비롯해 신숙주와 정인지 등 조선 초기 저명인물의 서명이 생생하게 남아 있어 문화재적 가치가 매우 크다.

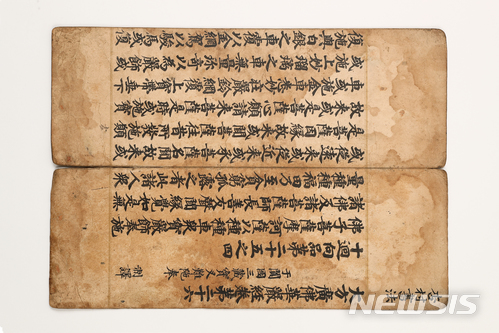

최근 한국국학진흥원에서 발견한 '행촌친필(杏村親筆)'도 세간에 최초로 소개된다. 행촌친필은 화엄경의 필사본 서첩이다. 고려 말 최고의 명필로 알려진 행촌 이암(李嵒)이 송설체라 불리는 조맹부 서체의 단점을 보완해 완성시킨 보물급 자료이다.

행촌 이암(1297~1364)은 홍건적이 침입했을 때 공민왕을 호종해 안동으로 함께 피난했다. 이로써 고성이씨와 안동이 최초로 인연을 맺기도 한다.

'허주산수유첩(虛舟山水遺帖)'도 함께 선보인다. 허주 이종악(李宗岳 1726~1773)이 1763년 4월 4일부터 8일까지 18명의 친인척들과 배를 타고 임청각을 출발해 반구정(伴鷗亭)에 이르기까지 반변천 주변의 12승경을 그림으로 묘사해둔 12폭의 화첩이다.

【안동=뉴시스】김진호 기자 = 대한민국 노블레스 오블리주를 상징하는 고성이씨 문중 특별전이 오는 30일 경북 안동시 소재 한국국학진흥원에서 열린다. 사진은 행촌필첩. 2018.03.27 (사진=한국국학진흥원 제공) [email protected]

한편, 고성이씨 문중은 역사의 격변기마다 수많은 시련을 겪어왔다.

이암은 고려 때 5명의 임금을 섬기는 동안 유배와 은둔을 거듭했다.그의 손자 용헌 이원(1368∼1430)은 임금에게 직언을 올리다가 유배를 가기도 했다.

이원의 아들 이증(1419~1480)은 계유정난이 일어나자 혼란한 정국을 뒤로하고 안동에 정착해 은둔생활에 들어갔다.

이증의 둘째아들 이굉과 셋째아들 이명도 갑자사화 당시 영해와 영덕에 각각 유배됐다가 안동으로 와서 귀래정(歸來亭)과 임청각을 세우고는 함께 만년을 보냈다.

이증의 손자인 이육은 거듭된 사화로 집안에 우환이 덮치자 벼슬을 버리고 청도 유곡으로 가서 일생을 후학양성에 힘을 쏟았다.

이처럼 안동과 청도에 자리잡은 고성이씨는 고려와 조선을 거쳐 일제강점기에 이르기까지 유배와 은둔생활을 거듭해왔다.

하지만 시대적 현실을 좌시하지 않고 의리와 명분으로 맞서면서 세상을 향한 개혁의지를 표출해왔다. 이것이 바로 고성이씨 문중이 추구해왔던 군자로서의 삶이라는 평가다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지