'오징어 게임' 1년…콘텐츠株는 오히려 뒷걸음질

지난 1년 새 평균 23% 급락…일부 기업은 40% '뚝'

'K-콘텐츠' 모멘텀 식었나…증권가선 "성장 스토리 유효"

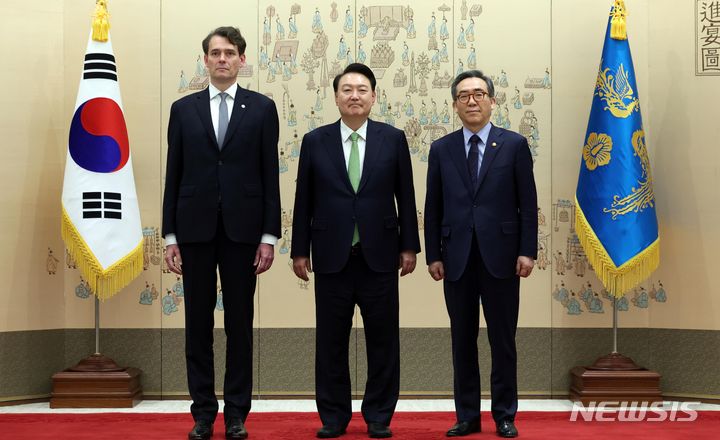

![[서울=뉴시스]](http://image.newsis.com/2022/06/13/NISI20220613_0001018092_web.jpg?rnd=20220613074929)

[서울=뉴시스]

10일 한국거래소에 따르면 스튜디오드래곤, 콘텐트리중앙, 초록뱀미디어, 에이스토리, NEW, 삼화네트웍스, 래몽래인, 팬엔터테인먼트 등 국내 주요 콘텐츠 제작 기업의 주가는 지난해 추석 연휴 직전 대비 평균 22.53% 하락했다.

이 기간 스튜디오드래곤의 주가가 8만2500원에서 7만3500원으로 10.91% 하락했고 콘텐트리중앙이 4만5700원에서 3만8750원으로 15.21% 떨어졌다. 그외 초록뱀미디어(-42.24%), NEW(-31.42%), 팬엔터테인먼트(-32.00%), 에이스토리(-28.63%), 래몽래인(-14.79%), 삼화네트웍스(-5.03%) 순으로 낙폭이 컸다.

콘텐츠주가 동반 내리막을 탄 것은 지난 1년 새 국내 증시가 위축된 부분도 있지만, K-콘텐츠 신화에 대한 모멘텀이 점차 식고 있는 영향으로도 읽혀진다. 실제 글로벌 콘텐츠의 주요 플랫폼인 넷플릭스는 사용자 감소 등에 어닝쇼크를 기록하고 있고 이에 따라 콘텐츠 제작 예산 축소 우려가 커지고 있다. 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 업체 확대, 경쟁 심화 등도 투자심리에 부정적인 영향을 미치고 있다.

또 콘텐츠 모멘텀 자체가 식고 있는 점도 우려로 작용하고 있다. 지난해 9월17일 넷플릭스 오리지널 '오징어 게임'이 공개된 이후 '마이네임', '지옥' 등 한국 콘텐츠들의 글로벌 흥행은 계속돼 왔다. 올 상반기에도 '지금 우리 학교는', '소년심판' 등 다수의 작품들이 글로벌 넷플릭스 순위 최상위에 올랐다. 하지만 이들 콘텐츠의 흥행은 이미 실적에 모두 반영됐고, 새로운 투자 모멘텀이 없다는 인식이 확산하고 있는 것이다.

증권가에서는 다만 콘텐츠 기업들의 성장 스토리는 유효하다고 진단했다. 기존 공개된 콘텐츠의 시즌제 도래 등 아직 보여줄 것이 더 많다는 분석이다. 실제 최근 3년 간 글로벌 흥행에 성공한 작품들의 두번째 시즌 제작이 임박했다. 대표적으로 '스위트홈', '오징어 게임', '지금 우리 학교는', 'D.P', '소년심판' 등이 있다. 웹툰을 원작으로 한 스튜디오드래곤의 '스위트홈'은 시즌3까지 확정했다.

지인해 신한금융투자 연구원은 "'오징어 게임2', '스위트홈2', '지금 우리 학교는2' 등이 제작·기획 단계에 들어섰고 내년부터 순차적인 방영이 시작된다"면서 "스케일은 커지고, 리쿱(Recoup·제작비 지원) 비율은 기존 15% 대비 대폭 상향 조정될 전망"이라고 말했다.

또 넷플릭스를 비롯해 디즈니+ 등 글로벌 OTT 업체들의 투자 확대가 계속해서 증가할 것으로 전망되는 점도 오히려 긍정적이다.

지 연구원은 "글로벌 OTT들의 K-콘텐츠 투자는 절대로 줄어들리 없다"면서 "우리나라에 1조원 가량을 쓰는 넷플릭스이지만, 애초에 그들의 전체 예산 20조원 중 5%에 불과하며 유일하게 가입자가 성장하는 아시아태평양 지역에서 모든 트래픽을 휩 쓸고 있는 것이 바로 K-콘텐츠이기 때문"이라고 설명했다.

그러면서 "글로벌 OTT의 외주제작에 있어 넷플릭스 뿐만 아니라 디즈니+도 가담하면서 제작사로부터 IP(지식재산권)를 구매해오는 조건으로 더 많은 돈(리쿱비율 상향)을 얹어주고 있다"며 "수익 모델이 제작사에게 우호적인 방향으로 전개되고 있는 셈"이라고 덧붙였다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지