[기자수첩]이름 바꾼 국가유산청, 국민 체감 정책 펼쳐야

이수지 문화부 기자

국가유산청은 지난 1962년 문화재보호법 제정 이래 60여 년간 유지해 온 문화재 정책의 한계 극복과 변화된 정책 환경과 유네스코 국제기준에 부합하는 정책 방향 전환을 통해 국민에게 편익을 주는 국가유산의 새로운 역할과 가치를 정립한다는 방침을 세웠다.

국가유산청 영어 이름도 'Korea Heritage Service(KHS)'로 달라졌다. 기존 명칭은 'Cultural Heritage Administration(CHA)'로 문화재를 보존·관리한다는 의미가 강했다.

일본 '문화재보호법'을 원용한 '문화재'는 유물이나 경제적 재화의 의미를 강조한 느낌이 강하고, 자연물과 사람을 표현하기에도 부적합하다는 지적에 따른 문화재 분류체계 개편은 이미 2005년부터 추진됐다는 점을 고려해 하면 국가유산청 출범은 늦은 감이 없지 않다.

이후 지난 2017년 "문화재 분야의 세계적 추세와 문화재의 확장성을 고려할 때 문화재 관련 용어 정리가 필요하다"는 한국문화재정책연구원의 제안이 이어졌고 문화재 분류체계 개편은 지난 2022년 문화재위원회 심의를 통과했다.

약 2년간 준비 끝에 문화재청에서 이름을 바꾼 국가유산청은 앞서 지난 2월 출범에 맞춰 추진할 '2024 주요정책 추진 계획'을 발표했다.

주요정책 추진계획 내용은 크게 국가유산 '활용'과 '보존'으로 나뉜다. 국가유산청은 국가유산 활용을 위해 국가유산 경관 개선 사업을 새로 추진하고 국가유산을 활용한 프로그램을 확대 운영하며 국가유산을 활용한 산업도 육성한다.

국가유산 보존 정책으로는 비지정 문화유산을 보호하는 예비문화유산 제도를 도입하고 기후변화에 대응하는 기술개발 및 자연재난 취약 국가유산 보호 사업을 새로 추진하며 한국형 문화유산 보존복원 기술을 해외에 확산하는 사업을 진행한다는 내용이다.

이 계획들은 국민들에게 국가유산청이 그 이름에 걸맞게 문화재 보존에 치중했던 정책을 활용에도 중점을 두겠다는 인상을 주기에는 충분할 수 있다.

계획들을 살펴보면 새로운 추진하는 사업들이 많이 눈에 띈다. 이미 정해진 예산과 인력으로 새로운 사업 추진은 한계에 부딪힐 수밖에 없다.

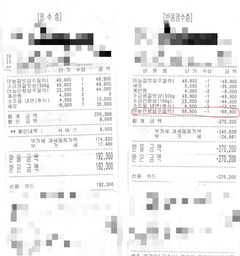

최근 낙서 테러를 당한 경복궁 담벼락 복구에 들어간 비용이 부가세 포함 총 1억5000만 원으로 책정됐다. 지난해 12월 진행된 1차 담장 보존 처리에는 보존 처리 전문가들이 총 8일간, 하루 평균 29.3인 규모로 투입됐다.

낙서 테러 사건 후 국가유산청은 지난 8일 국가유산 활용 프로그램인 봄철 관람객 증가와 경복궁 야간개장을 앞두고 낙서 테러 예방을 위해 경복궁관리소, 종로경찰서, 종로구청과 합동으로 순찰대를 발족했다. 이미 예상하지 못했던 인력과 예산이 집행됐다.

국가유산 활용 프로그램이 늘어나면 국가유산이 훼손될 가능성도 커지고 이를 복구하는 예산과 인력은 더 들기 마련이다. 국가유산청은 이를 대비해 예산과 인력 충원 계획을 세워놓지 않으면 국가유산 활용과 보존이란 두 마리 토끼를 다 놓칠 수 있다.

한 조직이 이름만 바꾼다고 내실이 저절로 채워지지 않는다. 국민이 체감하지 못하는 정책만 늘어놓는다면 유명무실하다는 비판의 목소리를 피할 수 없다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지