'해외진출 1호' 경남기업의 좌초…'계륵'같은 해외사업

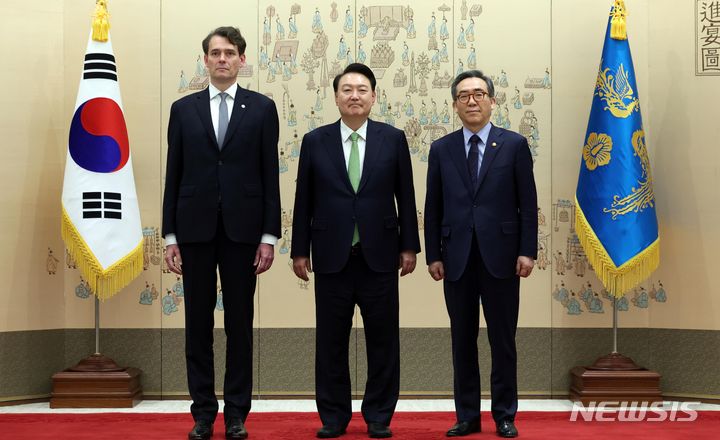

【서울=뉴시스】이인준 기자 = '해외 진출 1호 건설사' 경남기업이 무너졌다.

경남기업 위기의 진원지는 해외시장. 한 때 '매출 2조원'으로 잘 나가던 경남기업은 해외사업에서 얻은 손실로 위기를 맞았다.

특히 경남기업은 2006년부터 러시아 캄차카 석유광구 탐사 사업과 중앙아시아 아제르바이잔 이남(INAM)광구 석유 탐사 등 해외자원개발에도 손을 댔다. 사업은 결실을 거두지 못했고 오히려 이 과정에서 정부로부터 '성공불융자금' 330억원을 받은 것이 최근 검찰 비리 수사의 표적이 되는 빌미를 제공했다.

"돈 되는 사업이 거의 없다." 업계에서는 해외사업이 가진 맹점에 대해 우려하고 있다. 그럼에도 해외사업에서 손 떼지 못한다. 국내 건설시장은 이미 포화 상태기 때문이다.

20일 해외건설협회에 따르면 지난해 국내 건설사들은 해외에서 660억 달러의 수주고를 올려 전년 652억 달러 대비 1.2% 증가했다. 10년 전(2004년) 75억 달러 수준에 불과했던 해외건설 수주량은 2000년대 후반을 기점으로 폭증하기 시작했다. 그 결과 1966년 경남기업과 현대건설이 첫 해외사업을 시작한지 50년만에 누적 수주액은 7000억 달러 돌파를 눈 앞에 두고 있는 상황이다.

건설사들의 해외 진출의 해외 진출은 필연에 가깝다.

국내 건설시장이 좀처럼 커지지 못하는 상황 탓이다. 대한건설협회 자료에 따르면 국내건설경기 동향을 파악할 수 있는 '국내건설수주액'은 2007년 112조5016억원으로 고점을 찍은 뒤 전반적인 경기침체 속에서 지난해 89조8332억원까지 떨어졌다.

반면 업체간 경쟁은 갈수록 치열해지고 있다. 대한건설협회에 등록된 일반건설업체 수는 20년전인 1993년 1653개에 불과했으나 1998년을 기점으로 큰 폭으로 늘어나기 시작했다.

1999년 건설업이 면허제에서 등록제로 바뀌고 2000년 건설공제조합 가입 의무화가 폐지되는 등 건설업종 진입을 가로막던 각종 규제가 풀리면서 건설사가 2007년까지 1만4000여 개까지 늘어났다가 국내 건설 경기의 침체로 잇따라 부도가 나면서 지난달말 기준 1만3014개 수준까지 감소했다. 이 과정에서 11~30위 중견건설사들마저 법정관리나 워크아웃에 돌입한 상태다.

이 같은 국내 시장 환경 악화는 건설사들을 해외로 눈돌리게 만들었다. 하지만 문제는 수익성. 익숙하지 않은 해외 환경에 적응이 쉬운 일이 아니라고 업계 관계자들은 입을 모은다.

"업계에서 수익성이 보장된 사업이라고 평가받는 프로젝트도 막상 공사를 시작하고 보면 각종 악재들이 연이어 터지면서 골치를 썩게 만든 경우도 많다"는 게 업계 관계자의 설명이다.

하지만 국내 건설시장이 장기 침체를 지나는 상황에서 앞으로도 우리 건설사들의 해외진출은 가속화될 것으로 보인다.

건설산업연구원 손태홍 연구위원은 "국내 건설환경 악화 속에서 건설사들의 해외진출은 선택이 아닌 필연"이라며 "'묻지마 해외진출'을 지양해야하는 것이지 해외진출을 지양하는 방식은 답이 될 수 없다"고 말했다.

전문가들은 건설사들이 ▲합작 수주 ▲지역 다변화 ▲수주 차별화 등을 통해 리스크 관리에 나서야 한다고 말한다.

이미 국내 건설사들은 이제 홀로 해외 사업을 시작하는 경우가 많지 않다. 해외건설협회에 따르면 지난해 우리 건설사들의 해외수주액 중 절반이 넘는 56.1%(370억 달러)가 2개 업체 이상이 참가한 합작 수주다.

글로벌 금융위기 직후인 5년전(2009년) 합작수주가 전체 해외 수주액에서 차지하는 비중이 20.8%에 불과했던 것과 비교하면 상황이 많이 변했다. 합작수주를 통해 손실을 나눠 감당하는 게 요즘 추세다.

지역도 다변화되고 있다. 지난해 중동 지역 전체 수주액은 314억 달러다. 전체에서 차지하는 비중은 47.5%로 여전히 높지만 5년전 72.7%보다는 큰 폭으로 줄었다.

특히 올해 들어 탈중동 상황이 지속되면서 지난 16일 현재까지 지역별 수주 비중은 아시아가 46.4%로 가장 많고 이어 ▲중동 31% ▲중남미 20.0% 등 순이다. 전년 같은 기간과 비교하면 중동 지역은 161억 달러에서 63억 달러로 3분의 1 수준까지 줄어든 반면 아시아는 30억 달러에서 95억 달러로 3배 이상 늘어나고 있다.

중견 건설사들의 경우에는 틈새시장 공략에 나서고 있다.

태영건설의 경우 베트남, 몽골 등 지역을 중심으로 해외 상하수도 사업에 적극적으로 뛰어들었다. 수처리 사업에 강점을 가진 코오롱글로벌은 스리랑카 등 동남아 지역에서 수주에 열을 올리고 있다. 금호건설 역시 공항 인프라 구축에 강점을 가지고 있어, 베트남 등 신흥국을 상대로 수주전에 나선 상태다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지