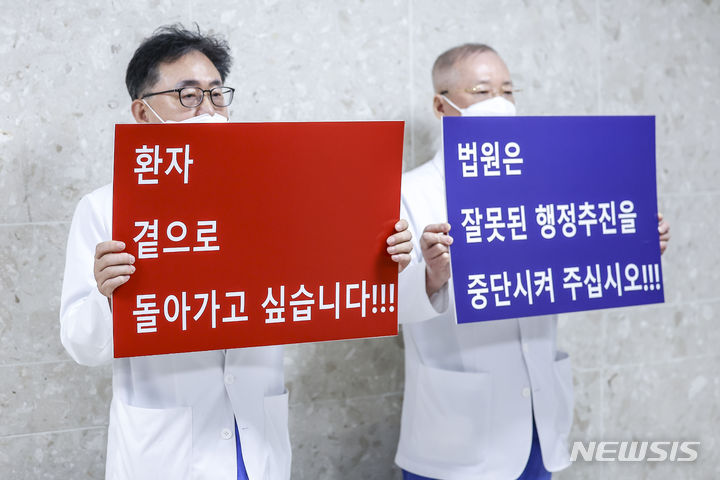

'재판개입 혐의' 부장판사, 2심 돌입…"항소 기각 해달라"

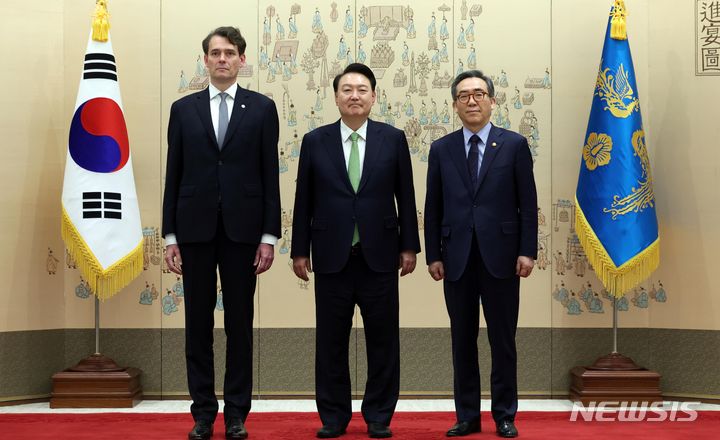

임성근 전 중앙지법 형사수석부장

1심은 무죄 판결…"직권남용 아냐"

2심, 법리공방 위해 준비기일 속행

항소심 재판부는 오는 11월 공판준비기일을 따로 열고 직권남용죄와 관련한 양측의 법리공방을 듣기로 했다.

서울고법 형사3부(부장판사 배준현)는 24일 직권남용권리행사방해 혐의로 기소된 임 부장판사의 항소심 1차 공판을 진행했다.

1심은 임 부장판사에 대해 무죄를 선고했으나 검찰이 이에 불복해 항소장을 제출했다.

검찰은 이날 "1심은 사법행정권자인 형사수석부장에게는 (이를 지시할) 권한이 없으며, 법관들은 독립적으로 행위했기 때문에 그 사이에 인과관계가 없다고 판단했다"며 "그러나 이는 직권남용권리행사방해죄에 대한 법리 오해가 있다"고 주장했다.

이어 "피고인의 요청이 없었다면 (이 사건 행위도) 없었을 것이라는 것이 명확하지만 (1심은) 판결이유 변경에 대한 논의가 원래 있던 것처럼 사실을 오인했다"며 "법관의 자유를 제한했는데도 (해당 법관들이) 독자적 판단을 했는지에 대한 내용은 직권남용을 따지는 데 필수요소가 아님에도 법리의 오해가 있었다"고 밝혔다.

이에 대해 임 부장판사 측 변호인은 "당시 형사수석부장이었던 피고인에게는 재판 작용에 관해 법관들에게 재판 업무를 지휘하거나 감독하는 업무가 존재하지 않는다"며 "이것을 인정해버리면 사법행정권자가 재판에 개입할 길을 열어주는 것이고, 결국 사법권 독립에 반하는 것"이라고 주장했다.

아울러 "피고인이 일부 이야기를 했다 하더라도 담당 재판장은 합의부의 합의에 의해 (결정)한 것"이라며 "직권남용죄에서 대법원이 요구하는 권리 침해·의사결정 침해의 결과도 없고 인과관계도 없기 때문에 피고인의 책임이 없다는 1심은 타당하다고 본다"고 말하면서 검사의 항소를 기각해달라고 요청했다.

재판부는 "우선 직권남용권리행사방해죄의 구성요건과 관련해 쌍방의 법리적 접근방식이 다른 것 같다"며 "이에 대한 쌍방의 법리 공방을 듣고 싶다. 이는 준비절차로 하는 것이 좋지 않을까 싶다"고 밝혔다.

또 검찰에 대해 "피고인이 기조실장과 공모해 직권을 남용한 공소사실이 구체적으로 일반적 직무권한을 어떻게 남용했는지를 명확하게 특정해줬으면 좋겠다"며 "형사수석부장의 권한 행사의 법리적 근거가 무엇인지에 대해서도 명확히 정리를 해줬으면 한다"며 관련 내용 검토를 요청했다.

재판부는 오는 11월3일 공판준비기일을 열어 법리 부분에 대한 쌍방의 공방을 들은 뒤 추가 입증계획에 따라 향후 재판을 진행하기로 했다.

임 부장판사는 서울중앙지법 형사수석부장판사 시절 임종헌 전 법원행정처 차장의 지시로 가토 다쓰야 전 산케이신문 서울지국장 재판에 개입한 혐의로 재판에 넘겨졌다.

가토 전 지국장은 '세월호 7시간' 관련 박근혜 당시 대통령에 대한 명예훼손 혐의로 기소됐는데, 검찰은 임 부장판사가 2015년 3~12월 해당 재판에 청와대 입장이 적극 반영되도록 개입한 것으로 보고있다.

임 부장판사는 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 체포치상 사건에서 판결문의 양형 이유를 수정하도록 지시한 혐의도 받았다. 또 도박 혐의를 받는 프로야구 선수를 정식 재판에 회부한 판사에게 재검토를 권유한 혐의도 있다.

한편 이 사건은 '사법농단'에 연루된 전·현직 판사들 중에는 3번째로 1심에서 무죄 판결이 나온 사건이다. 유해용(54·19기) 변호사가 가장 먼저 무죄를 받았고, 뒤이어 신광렬(55·19기)·조의연(54·24기)·성창호(48·25기) 부장판사가 무죄를 받았다.

최근에는 이태종(60·15기) 전 서울서부지방법원장에 대해 사법농단 4번째 무죄 판결이 나오기도 했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지