백남기 유족, 서울대병원에 소송…法, 5400만원 화해권고(종합)

백남기, 2015년 경찰 물대포에 사망

서울대병원, 병사→외인사로 변경

법원, 총 5400만원에 화해권고 결정

"의사의 합리적 재량 벗어난 위법"

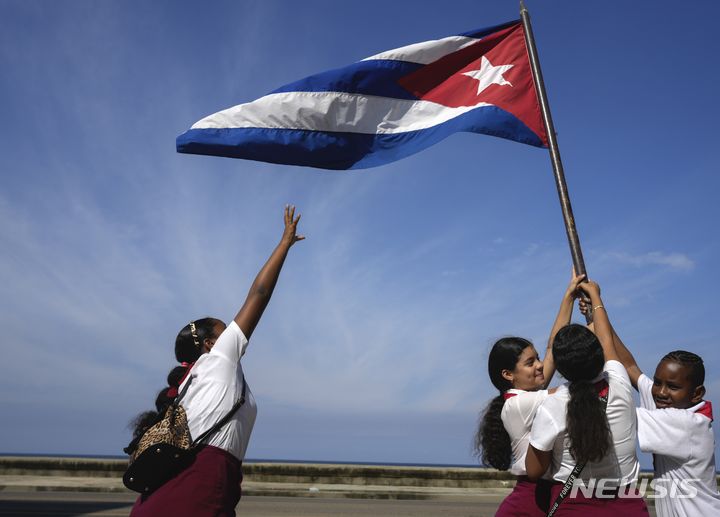

【서울=뉴시스】사진공동취재단 = 지난 2016년 9월27일 오전 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 故 백남기 농민의 빈소에 조문을 하려는 시민들의 발길이 이어지고 있다. [email protected]

법원은 사망 종류와 직접 사인을 잘못 기재하게 한 백 교수가 의사로서의 주의의무를 위반한 것이고, 서울대병원은 이에 대한 사용자 책임이 있다고 봤다.

25일 법원 등에 따르면 서울중앙지법 민사합의18부(부장판사 심재남)는 지난 21일 백씨 유족들이 서울대병원과 당시 주치의 백선하 교수를 상대로 낸 1억3500만원의 손해배상 소송에서 총 5400만원에 화해권고 결정을 내렸다.

재판부는 백씨 사망진단서를 잘못 기재한 책임에 대해 서울대병원과 백 교수가 공동으로 유족에게 4500만원을, 추가로 백씨 사망 정보를 경찰에 누설한 책임에 대해 서울대병원이 유족에게 900만원을 지급해야 한다고 결정문에 기재했다.

재판부는 "사망진단서를 작성함에 있어서 의사에게 합리적 재량이 부여된다고 하지만, 이를 벗어나면 위법으로 봐야 한다"며 "백 교수가 레지던트에게 사망의 종류를 '병사'로, 직접 사인을 '심폐정지'로 기재하게 한 행위는 주의의무를 위반한 것이고, 서울대병원은 이에 대한 사용자 책임이 있다"고 설명했다.

이어 "백씨는 경찰의 직사살수행위에 의해 쓰러진 이후 의식을 회복하지 못한 상태에서 사망했고, 비록 상당한 시간이 경과했으나 상태에 변화가 없었다"면서 "사망의 종류를 '외인사'로 기재함이 타당하고, 사망원인 중 직접 사인으로 기재한 '심폐정지'는 사망의 증세이지 사망의 원인이라고 할 수 없다"고 지적했다.

그러면서 "모든 국민은 자신에 관한 정보에 대한 자기결정권과 사적 영역의 비밀을 요구할 권리를 갖는다"며 "서울대병원 소속 의료인이 정보경찰에게 백씨의 의료정보를 누설한 행위는 의료법을 위반한 불법행위고, 서울대병원은 이에 대한 사용자 책임을 진다"고 강조했다.

법원의 화해권고 결정에 대해 백씨 유족 측 대리인은 "화해권고 결정을 받아들일지에 대해 유족들과 논의하고 있다"고 밝혔다.

민사소송법상 법원은 소송 중에 직권으로 당사자의 이익과 그 밖의 모든 사정 등을 참작해 청구 취지에 어긋나지 않는 범위 내에서 사건의 공평한 해결을 위해 화해권고 결정을 할 수 있다.

이때 당사자는 결정서를 송달받은 날부터 2주 이내 이의를 신청할 수 있다. 이 기간 내 이의신청을 하지 않는 경우에는 화해권고 결정이 확정되며, 재판상 화해와 같은 효력을 갖게 된다.

백씨는 지난 2015년 11월14일 서울 종로구 광화문에서 열린 민중총궐기에 참가했다가 경찰이 쏜 물대포를 맞고 쓰러져 의식불명이 됐다. 백씨는 서울대병원 중환자실에서 317일 동안 머물다가 2016년 9월25일 숨졌다.

당시 주치의는 백씨의 사망진단서에 '외인사'가 아닌 '병사'라고 표기했고, 이를 두고 서울대 의대 재학생, 동문 등이 잇따라 성명을 내는 등 논란이 일었다.

이후 서울대병원은 사망진단서를 작성한 지 9개월 만인 2017년 6월 백씨의 사망진단서를 '병사'에서 '외인사'로 수정했고, 백씨의 직접 사인도 기존 '심폐정지'에서 '급성신부전'으로 변경했다. 이는 백 교수가 병원 의료윤리위원회의 수정 권고를 받아들인 데 따른 것이다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지