꼭두각시놀음 명함도 못내민다, 日인형극 '분라쿠'

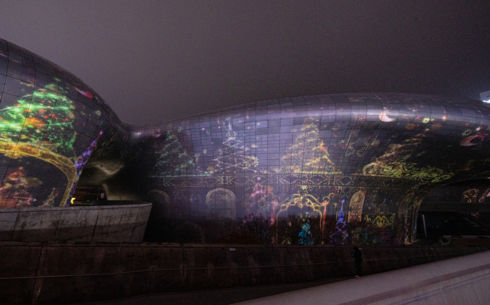

본래 ‘분라쿠’란 ‘인형 이야기’라는 뜻의 닌교조루리(人形浄瑠璃)가 공연되는 극장의 이름이었다. 그러나 이것이 점차 인형극의 대명사로 쓰이다가 지금은 아예 오키나와의 인형극을 지칭하는 용어가 됐다.

일본 열도에서 한참 떨어진 오키나와 사람들의 인형극이 이제는(2009년 9월) 유네스코에 의해 세계무형유산으로 등록될 만큼 세계적인 존재가 됐으니 그 내막을 한번 들여다보자.

남자 배우들에 의해 연행되는 분라쿠는 ‘다유’, ‘사미센’, ‘인형사’의 연기가 삼위일체를 이룬 공연예술이다. 객석 위에 돌출된 연주를 위한 곳을 도코(床)라고 부르며, 회전식 봉(盆)을 타고 출현하는 ‘다유’와 사미센 연주자가 줄거리인 조루리를 연주한다. 인형은 데스리(手摺)라고 부르는데, 이는 인형사의 허리 이하의 부분을 보이지 않도록 감추는 것을 데스리라고 부르던 데서 생겨났다.

기록에 의하면 나라 시대에도 이미 인형을 다루는 예능은 존재했으며, 11세기 중엽에 이르러서는 꼭두각시 인형극이 세상 풍파에 쫓겨 도망쳐 다니며 살아야 했던 도산민(逃散民)에 의해서 형성된 유랑집단의 밥벌이의 하나이기도 했다.

옛날에는 인형사가 보통 한 명이었으나 1734년 무렵 세 사람의 조종술이 고안된 이래, 현재는 3인 조종이 기본이므로 산닌즈카이(三人遣い)라고 한다. 그 중에 가장 중요한 역할은 인형의 얼굴과 오른손을 조종하는 오모즈카이(主遣い)다. 왼팔을 조종하는 히다리즈카이(左遣い)와 발을 조종하는 아시즈카이(足遣い)는 검은 복장에 얼굴을 검은 천으로 가리고 주역의 움직임을 보고 인형을 조종한다. 이에 비해 주역인 오모즈카이는 중요한 때에 얼굴을 내보이는 경우도 있는데. 이를 데즈카이(出使い, 내보이기)라고 한다. 때로는 중요하지 않은 역할의 인형을 한 명이 조종하기도 하는데, 이는 히토리즈카이(一人遣い))라고 부른다.

다양한 이야기를 지니고 있는 분라쿠에는 약 70여종의 인형들이 있다. 인형은 목조(木彫)에 채색을 하였는데, 머리·몸통·손·발·의상으로 분리할 수 있다. 인형 안을 살펴보면, 목 밑에 인목(咽木)이 있으며 몸통에는 머리의 움직임을 조작하는 실이 붙어 있다. 얼굴은 눈과 입·눈썹이 움직이도록 돼 있어 웃고 화내고 우는 표정을 지을 수 있다. 인형 조종사들의 기술이 얼마나 뛰어난지 섬세한 표정을 구사하는 데는 소름이 끼칠 정도다. 인형의 크기가 작으므로 이런 이세한 표정을 보려면 무대 가까이서 보거나 망원경을 쓰고 보는 것이 좋다.

대체로 여자의 얼굴은 움직임이 적고, 형태가 작은 반면 남자의 것은 좀 더 크고 표현의 폭도 넓다. 무대에서 인형을 사용할 때는, 머리에 각각의 역할에 따른 가발을 씌우고, 채색도 그때그때 달리 한다. 몸통은 견판(肩板)과 요륜(腰輪)과 이를 연결하는 앞뒤 두 장의 헝겊으로 되어 있으며, 견판에는 양쪽에 수세미 껍질을 붙여서 불룩하게 만들고, 중앙의 구멍에는 머리에 연결된 몸통나무를 통하게 돼 있다.

손발은 양 어깨로부터 끈으로 늘어뜨린다. 여자 인형은 옷자락을 내리고 있기 때문에 발이 바닥에 닿지 않지만 남자는 기모노 바지가랑이 아래로 게다를 신은 버선 모양의 발이 덜렁덜렁 움직이는 모습이 보인다. 발의 종류도 십여 종이나 된다고 하니 필자가 보지 못한 또 다른 모양의 발은 얘기할 수 없다.

손은 그 움직임에 따라 약 30종이 있는데, 왼손에는 철사가 붙어 있다. 의상은 가부키와는 달리 그 역할에 따라 거의 정해져 있는데 어느 경우나 인형을 조종하는 사람이 몸통나무를 쥐기 위하여 손을 집어넣을 수 있도록 잔등에는 잘린 데가 있다.

무대는 다른 연극과는 달리, 발의 놀림을 감추기 위하여 무대 앞면에 ‘선저(船底)’라고 불리는 마룻바닥 보다 한층 낮은 활처럼 휘어져 들어간 부분이 설치되어 있다. 무대의 좌우에는 인형이 출입하는 막(幕)이 있고, 아래 쪽에는 악기실(樂器室)이 있다. 무대의 위쪽에는 객석을 향해서 대사를 하는 ‘다유’의 자리가 있는데 이는 무성영화 시절 변사와도 같은 역할이다. ‘다유’가 하는 이야기를 ‘조루리’라고 하는데 혼자서 일인다역을 맡는 것은 물론 풍경묘사까지 다양한 역을 수행한다.

다유의 역할이 이렇게 많으므로 긴 작품에서는 중간에 교체되기도 한다. ‘조루리’에도 여러 형식이 있으나, 분라쿠에서는 기다유부시(義太夫節)를 주로 사용한다. 분라쿠를 반주하는 악기는 3개의 현으로 된 기타 모양의 ‘사미센’이다. 말하자면 한국의 가야금 병창과 같이 이야기 줄거리를 사미센을 퉁기며 노래하는 것이다. 극을 재미나게 하는 것은 뭐니뭐니 해도 대본인데 맛깔나는 대사들은 일본어를 잘 이해하지 못하면 느낄 수 없는 묘미이다.

섬지방의 ‘분라쿠’가 어떻게 이렇게 고도로 발전하여 세계 문화유산이 되기까지 했을까? 여기에는 뭐니뭐니해도 인형극을 발전시켜온 뛰어난 장인들이 있었기에 가능했다. 이 방면에서 다유(太夫)로는 다케모토 기다유(竹本義太夫), 작가로는 치카마츠 몬자에몬(近松門左衛門)과 기노 가이온 등이 손꼽히는 명인들이다.

한국에도 꼭두각시놀음과 같은 인형극이 없는 것은 아니지만 분라쿠의 전문성에는 비할 바가 못 된다. 이렇게 전문화된 일본의 인형극은 언제부터 생겨난 것일까? 여기에는 두가지 기원설이 있다. 그 하나는 종교적·주술적인 목적에서 신인형(神人形)에서 유래했다는 설이 있는데, 이러한 대목에서는 한국의 장희빈이 떠오르기도 한다. 또 다른 주장은 이민족에 의해서 전래되었다는 설인데, 아무튼 분라쿠는 세사람이 한 조가 돼서 마치 한 사람이 움직이는 듯 섬세한 표정과 동작의 연출이 탄복할 정도라 그 어느 장르보다 일본스러운 치밀함을 지니고 있다.

작곡가·음악인류학 박사 http://cafe.daum.net/ysh3586

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지