그 '어떤 현장의 통각'이 그대로…허란 '꺾인 풍경' 展

【서울=뉴시스】허란 사진전 '꺾인 풍경'. (사진=류가헌, 허란 작가 제공. 사진은 이 기사 외 사용을 불허합니다) [email protected]

허란은 수년 간 ‘젊은 사진가’라는 의무감을 지니고 여러 ‘현장’들을 맴돌았다.

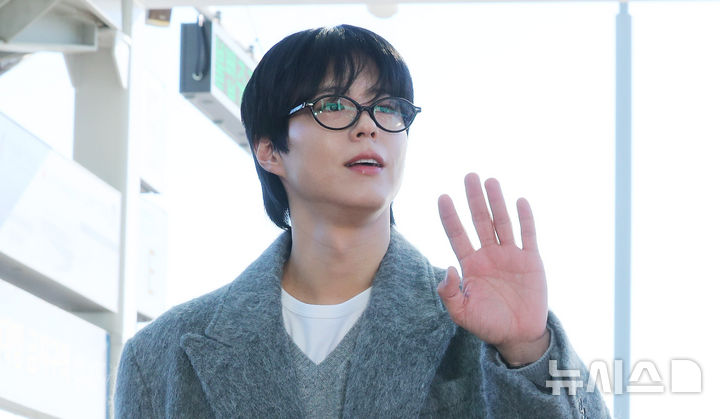

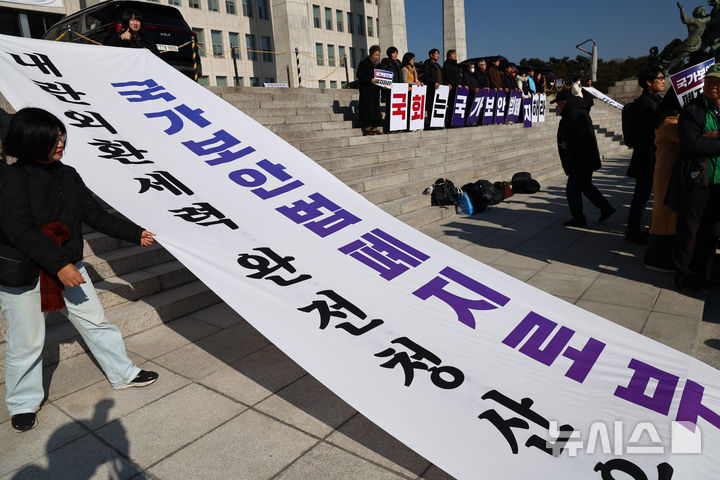

분노와 함성이 가득 찬 시위 현장, 투쟁이 뒤섞인 노동 현장, 무언가를 무참히 부수고 올라서는 건설 현장 등등 사건과 사람들, 무수한 말들의 현장 속에 스스로를 가뒀다. 광화문부터 밀양과 강정까지 자주 여러 현장에서 목도되다보니, 자기도 모르는 새 ‘현장 사진가’라는 수식이 붙어있었다.

그런데, 한때 신문 매체에 적을 둬 ‘허란 기자’라는 호칭까지 지닌 작가의 시선은 늘 현장의 치열함이나 거대함에 가닿지 않고 빗나갔다.

객관성이나 사실성에 중심을 둔 기록 사진이 익숙함에도 불구하고, 다시 집중해 뷰파인더를 들여다봐도 시선이 빗나가기는 마찬가지였다. 제주 강정마을에서는 바람에 요동치는 나무에게로, 세월호가 잠겨있는 동거차도에서는 희미하게 뜬 초승달로, 일본 오키나와의 전쟁 추모비 앞에서는 해안바위 위에서 뛰노는 교복 차림의 어린 학생들에게로…

【서울=뉴시스】허란 사진전 '꺾인 풍경'.

풍경은 바라다보는 관자의 심상에 의해서 ‘굴절’된다. 풍경이 현실 그대로 눈을 통해 마음에 안착하는 것이 아니라, 마음이 풍경을 비틀고 왜곡한다. 사진도 마찬가지다. 찍는 이의 심상에 따라서도 풍경은 바뀐다. 그렇게 사진가의 심상이 반영된 사진 속 풍경은, 그 사진을 바라보는 관자의 심상과는 다시 어떻게 조우할까.

【서울=뉴시스】허란 사진전 '꺾인 풍경'.

그런데도 바라다보면 마음에 묘한 파장이 인다. 마치 벽지를 뜯어내듯 풍경의 껍질을 한 꺼풀 벗겨내면 그 내부에 여러 겹의 비밀이나 어떤 내력이 담겨 있을 것만 같다. 그냥 ‘잔잔한 바다’ ‘나무 숲 위의 초승달’ ‘수평선을 바라보는 아이들’이 아니라, 어딘지 아슬아슬하면서 아득하다. 작가의 심상에 의해 굴절된 풍경, 즉 ‘꺾인 풍경’이다.

【서울=뉴시스】허란 사진전 '꺾인 풍경'.

작가는 말한다. "눈에 남으면 마음에 남아 있으리라 생각했다. 잊히는 게 아니라 잃어버리는 거였다. 그러니 생각날 수 있는 것이 좋겠다 싶었다. 익숙한 것은 내가 아니고 당신일 것이라." 전시는 3월 11일까지.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지