조선 전기 한글 금속활자는 왜 인사동에 무더기로 묻혔나(종합)

![[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 금속활자 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. mangusta@newsis.com](https://img1.newsis.com/2021/06/29/NISI20210629_0017614547_web.jpg?rnd=20210629123521)

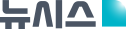

[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 금속활자 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. [email protected]

[서울=뉴시스]이수지 기자 = 서울 종로구 인사동에서 훈민정음 창제 당시 표기가 반영된 최초 한글 금속활자를 비롯해 15∼16세기에 제작된 금속활자 1600여 점이 무더기로 나왔다.

문화재청과 (재)수도문물연구원은 29일 오전 고궁박물관에서 '서울 공평구역 제15⋅16지구 도시환경정비사업부지 내 유적(나 지역)'에서 출토된 조선 전기에 제작된 금속활자 1600여 점, 세종~중종 때 제작된 물시계의 주전(籌箭), 세종 때 만들어진 것으로 보이는 천문시계인 일성정시의(日星定時儀) 1점, 중종~선조 때 만들어진 총통(銃筒)류 8점, 동종(銅鐘) 1점을 공개했다.

조사 지역은 현재 서울 종로구 인사동 79번지로 종로2가 사거리 북서쪽이다. 조선 전기까지 한성부 중부 견평방에 속하며, 주변에 관청인 의금부와 전의감을 비롯해 왕실의 궁가인 순화궁 죽동궁 등이 위치, 남쪽으로는 상업시설인 시전행랑이 있었던 운종가가 있던 곳이다. 조사 결과, 조선 전기부터 근대까지의 총 6개 문화층(2~7층)이 확인됐다.

금속활자 등이 출토된 층위는 현재 지표면으로부터 3m 아래인 6층(16세기 중심)에 해당되며, 각종 건물지 유구를 비롯하여 조선 전기로 추정되는 자기 조각과 기와 조각 등도 같이 확인됐다.

![[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 금속활자 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. mangusta@newsis.com](https://img1.newsis.com/2021/06/29/NISI20210629_0017614543_web.jpg?rnd=20210629123521)

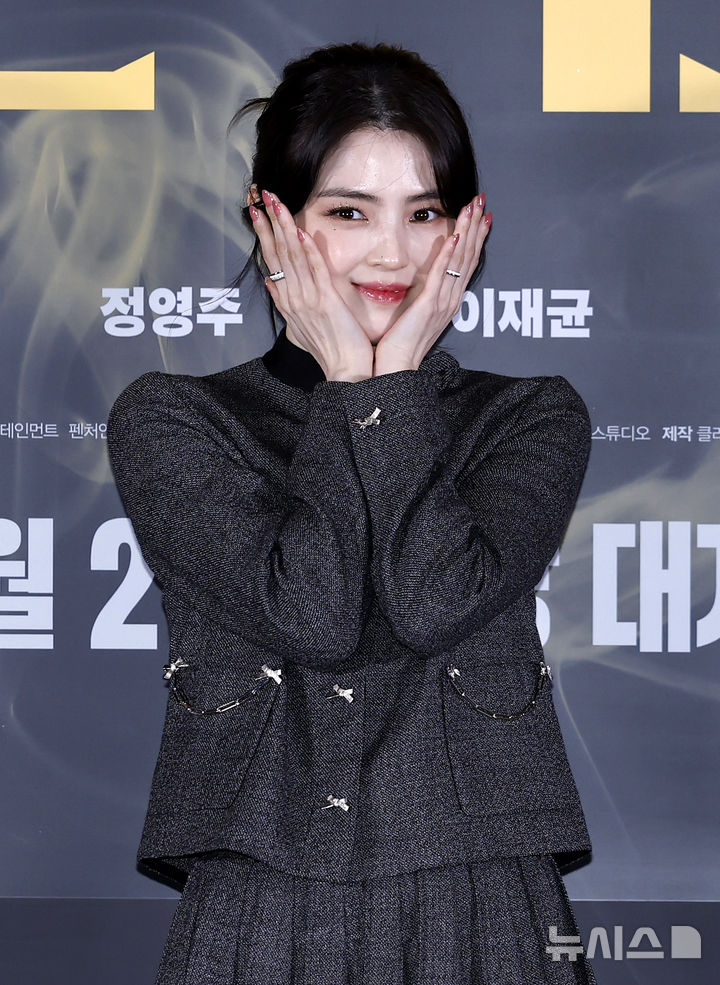

[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 금속활자 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. [email protected]

이번에 공개된 유물들은 금속활자들을 제외한 나머지는 잘게 잘라 파편으로 만들어 도기항아리 안과 옆에 묻어둔 것으로 추정된다.

활자들은 대체로 온전했지만 불에 녹아 서로 엉겨 붙은 것들도 일부 확인됐다. 이들의 사용, 폐기 시점은 제작연대를 알 수 있는 유물 중 만력(萬曆) 무자(戊子)년에 제작된 소승자총(1588년)이 있어 1588년 이후에 묻혔다가 다시 활용되지 못하고 오늘날까지 이어진 것으로 추정된다.

오경택 수도문물연구원장은 "이번 유물들은 창고로 추정되는 곳에서 출토됐다'며 "금 간 도기 안에 금속활자와 물시계의 주전이 같이 발견됐고 동종과 총통은 도기 내부에서 출토됐다"고 밝혔다.

이번에 공개된 금속활자 중 가장 눈길을 끄는 것은 훈민정음 창제 당시 표기가 반영된 가장 이른 시기의 한글 금속활자다 .이번에 일괄로 출토된 금속활자들은 조선 전기 다종다양한 활자가 한 곳에서 출토된 첫 발굴사례로 그 의미가 크다.

![[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 일성정시의 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. mangusta@newsis.com](https://img1.newsis.com/2021/06/29/NISI20210629_0017614540_web.jpg?rnd=20210629123521)

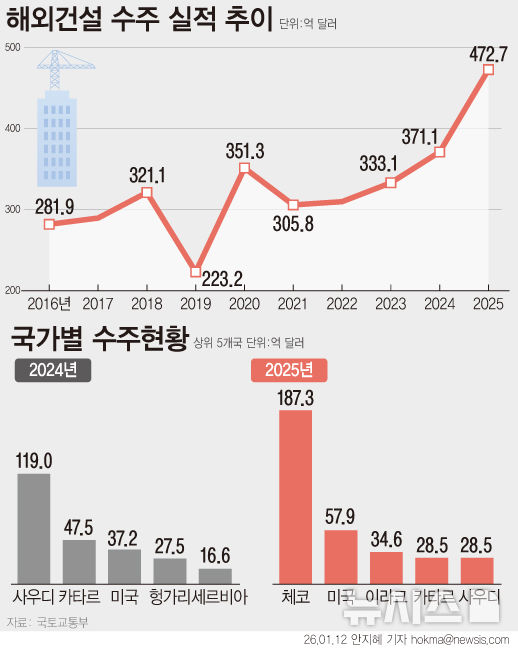

[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 일성정시의 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. [email protected]

특히, 훈민정음 창제 시기인 15세기에 한정되어 사용되던 동국정운식 표기법을 쓴 금속활자가 실물로 확인된 점, 한글 금속활자를 구성하던 다양한 크기의 활자가 모두 출토된 점 등이 최초의 사례다.

백두현 경북대학교 국어국문과 교수는 "동국정운식 한자음 표기의 활자가 발견됐다는 점이 가장 큰 특징"이라며 "이 금속활자에는 두 개 글자를 붙인 것이 나오고 크기가 큰 자부터 가장 작은 자까지 4가지 종류 크기가 발견됐다"고 밝혔다.

이어 "활자 발견에서 또 다른 특징가 두 개 활자를 붙인 '~이나' '~하고' '~하며' 등드의 연주활자가 있다는 것"이라며 이는 한문을 공부할 때 한글 토씨를 넣는데 토씨가 반복적으로 많이 쓰여 한 덩어리로 만들어서 조판에서 이 같은 노력을 절약하려고 했다"고 설명했다.

도기항아리에서는 금속활자와 함께 세종~중종 때 제작된 자동 물시계의 주전으로 보이는 동제품들이 잘게 잘려진 상태로 출토됐다.

동제품은 동판(銅板)과 구슬방출기구로 구분된다. 동판에는 여러 원형 구멍과 '일전(一箭)'이라는 글자가 새겨져 있고, 구슬방출기구는 원통형 동제품의 양쪽에 각각 걸쇠와 은행잎 형태의 갈고리가 결합되어 있다. 이러한 형태는 '세종실록'에서 작은 구슬을 저장했다 방출하여 자동물시계의 시보(時報)장치를 작동시키는 장치인 주전의 기록과 일치한다.

활자가 담겼던 항아리 옆에서는 주·야간의 천문시계인 일성정시의가 출토됐다. '세종실록'에 따르면 1437년(세종 19년) 세종은 일성정시의 4개를 만든 것으로 기록됐다. 현존하는 자료 없이 기록으로만 전해져오던 세종대의 과학기술의 그 실체를 확인한 것으로 의미가 크다.

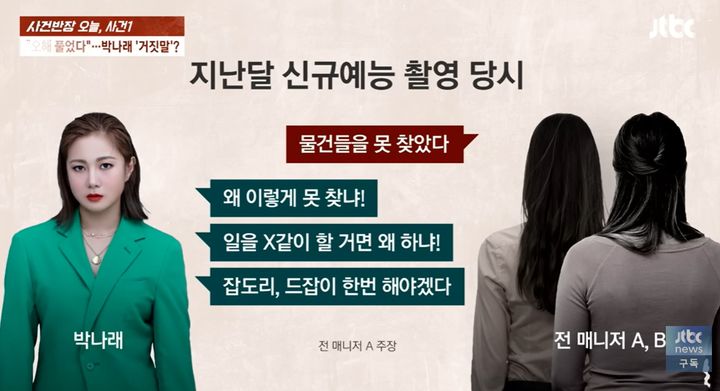

소형화기인 총통은 승자총통 1점, 소승자총통 7점으로 총 8점이다. 조사 결과, 최상부에서 확인되었고, 완형의 총통을 고의적으로 절단한 후 묻은 것으로 보인다. 복원된 크기는 대략 50~60㎝m다. 총통에 새겨진 명문을 통해, 계미(癸未)년 승자총통(1583년)과 만력(萬曆) 무자(戊子)년 소승자총통(1588년)으로 추정됐다.

오 원장은 "이번 유물들 성분을 분석하지 못했지만 순동에 가깝다"며 "조선시대에 동 자체가 귀한 재료고 일반인들이 접할 수 없는 유물이었다"고 밝혔다.

이어 "이 지역은 양반도 살았겠지만 중인, 관악의 아속들이 주로 거주했던 것으로 추정된다"며 "일반 시내에서 흔히 볼 수 있는 집들의 터인데, 유울들이 그런 집 창고로 추정되는 바닥에 묻혀 있었다. 이 부분에 대한 것은 자료로 더 연구해야 할 것 같다"고 밝혔다.

출토 유물들은 현재 1차 정리만 마친 상태다. 문화재청은 "이 유뮬둘울 국립고궁박물관으로 이관하여 안전하게 보관하고 있다"며 "앞으로 보존처리와 분석과정을 거쳐 각 분야별 연구가 진행된다면, 이를 통해 조선 시대 전기, 더 나아가 세종 연간의 과학기술에 대해 이해하는 데 많은 도움이 될 것으로 기대한다'고 밝혔다.

![[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 동종 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. mangusta@newsis.com](https://img1.newsis.com/2021/06/29/NISI20210629_0017614529_web.jpg?rnd=20210629123521)

[서울=뉴시스]김선웅 기자 = 29일 서울 종로구 국립고궁박물관 강당에서 서울 공평동 유적에서 출토된 동종 등 유물이 공개되고 있다. 2021.06.29. [email protected]

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지