우리금융 새 회장 D-1…고심 깊어지는 임추위

전날 4명 후보자 면접 진행, 3일 심층면접 후 최종 선택

이원덕 우리은행장과 임종룡 전 금융위원장의 양강 구도

내부인사 조직쇄신 약화와 외부인사 낙하산 관치 비판 숙고

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 우리금융지주 차기 회장 선정이 하루 앞으로 다가오면서 임원추천위원회의 고심이 깊어지고 있다. 후보자들의 장단점이 극명하게 엇갈린 가운데 확인되지 않은 루머까지 겹치면서 최적의 인물을 뽑기 어려운 상황이 됐기 때문이다.

2일 금융권에 따르면 우리금융 임추위는 전날 차기 회장 후보군에 대한 1차 면접을 마쳤다. 면접은 4명의 후보당 발표 30분 질의응답 30분으로 약 1시간씩 진행했다.

임추위는 오는 3일 심층면접을 거쳐 최종 후보 1인을 추천할 예정이다. 이후 주주총회 3주 전 소집을 통지해 후보자에 대한 사내이사 선임 안건 등 일정과 안건을 공시한다. 주총일에 사내이사 선임 의결과 대표이사 선임을 거치면 차기 회장이 오는 3월25일 임기를 마치는 손태승 우리금융 회장의 뒤를 잇게 된다.

임추위 관계자는 "1차 면접은 후보가 준비한 발표자료 중심으로 질의했다"며 "3일은 이사들이 후보별 맞춤 질문을 통한 심층 면접을 진행할 예정"이라고 설명했다.

차기 회장 후보 4명은 이원덕 우리은행장(61)과 신현석 우리아메리카은행 법인장(62) 등 내부인사 2명과, 임종룡 전 금융위원장(63)과 이동연 전 우리FIS 사장(61) 등 외부인사 2명이다.

업계에서는 이원덕 행장과 임종룡 전 위원장 간의 양자 구도로 분석한다.

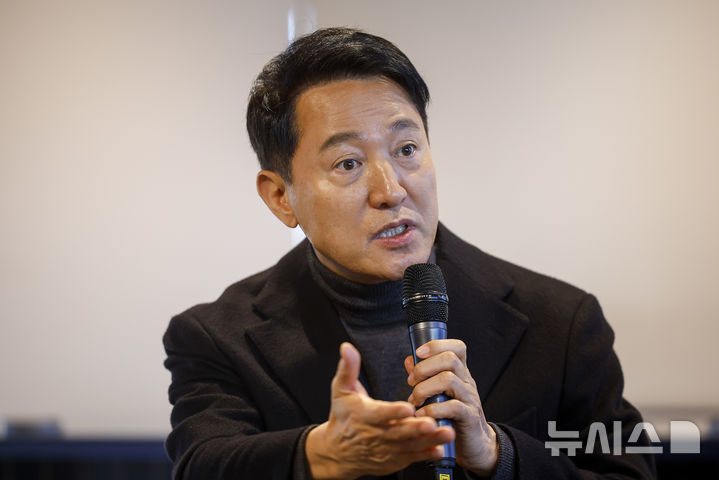

이 행장은 사상 최대 실적을 견인한 성과가 있다. 원만한 대인관계도 강점으로 꼽힌다. 한일은행 출신이지만 상업은행 출신과도 비교적 좋은 관계를 유지해 온 것으로 알려졌다. 조직 내부의 사정을 잘 알기 때문에 파벌 싸움을 잠재울 만한 인물이라는 평가가 나온다.

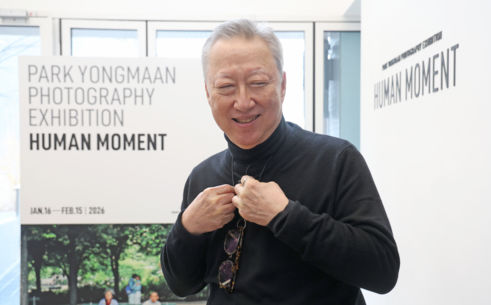

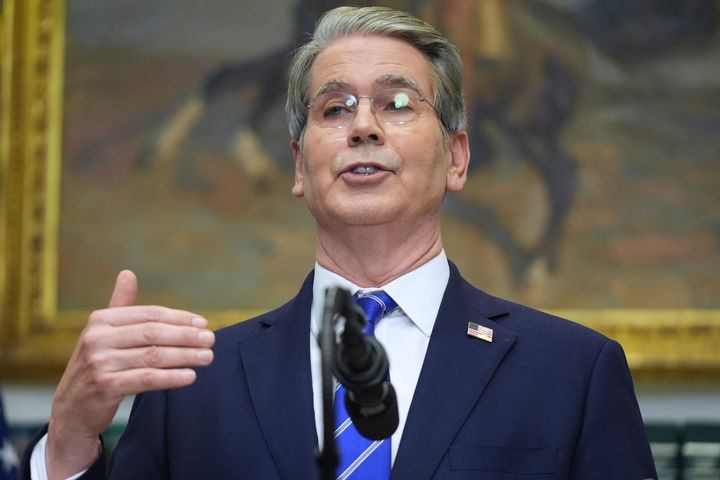

왼쪽부터 이원덕 우리은행장, 신현석 우리아메리카 법인장, 이동연 전 우리FIS 사장, 임종룡 전 금융위원장 *재판매 및 DB 금지

외부인사 후보인 임종룡 전 위원장은 객관적인 조직 쇄신 측면에서 강점을 보일 수 있다는 평가다. 본인 역시 회장 후보군에 포함돼 이를 수락하는 과정에서 이 같은 부분에 기여할 수 있다고 판단했다는 입장을 밝힌 바 있다.

임 전 위원장은 앞서 NH농협금융지주 회장과 금융당국 수장을 지낸 경력과 그동안에 쌓인 정관계 인맥이 자리한다. 앞으로 우리금융이 금융당국과 주요 현안들을 조율해나가는 과정에서 영향력을 행사할 수 있다는 기대감이 감지된다. 업계에서는 임 전 위원장이 후보군에 포함되면서 현 정부의 지지를 확인한 것 아니냐는 관측이 나왔다.

윤석열 대통령과 김주현 금융위원장, 이복현 금융감독원장의 연이은 강경발언에 대한 해석은 엇갈린다. 외부인사에 무게를 두는 메시지라는 분석과 윤 정부들어 보인 '내부 인사 선호' 패턴을 원론적으로 밝힌 것이란 해석이 동시에 나온다.

노조 측은 강하게 반발하며 서울 회현동 우리금융 본사 안에 '관치금융에 반대한다'는 현수막을 내걸고 시위를 이어가는 중이다.

야권에서도 직접 나섰다. 국회 정무위원회 소속 더불어민주당 의원들은 금융 실정 장본인의 도전은 부적절하다고 비판했다.

이들은 입장문을 통해 "임 전 위원장은 박근혜 정부의 사모펀드 규제 완화를 주도한 인물"이라며 "파생결합펀드(DLF) 사태와 라임펀드 사태로 수많은 피해자들이 나왔고, 아직도 관련 소송들이 진행 중이다. 이에 대한 책임을 추궁하고 재발 방지를 위해 내부통제를 강화해야 할 우리금융 차기 회장에 임 전 위원장이 도전하는 것은 피해자들을 우롱하는 행위"라고 지적했다.

업계 관계자는 "우리금융 지주 회장 인사가 이렇게까지 주목을 받아야 하는 사안인지 어리둥절할 정도"라며 "어떤 사람이 되든 큰 숙제를 안게 될 것"이라고 지적했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지