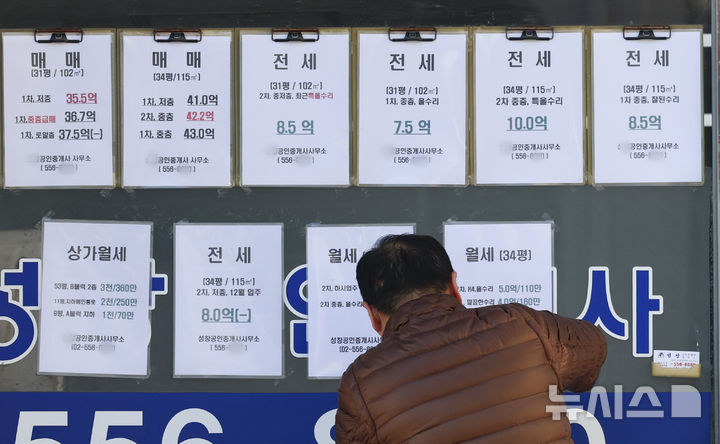

트럼프 "관세가 美협상 도와"…NYT "과거 사례 보면 사실 아냐"

오바마·부시 때 관세 부과, 미 경제 부담 초래

【서울=뉴시스】조인우 기자 = "관세가 미국에 강력한 협상력을 준다"는 도널드 트럼프 미국 대통령의 주장에 뉴욕타임스(NYT)가 이의를 제기했다.

NYT는 17일(현지시간) "트럼프 대통령은 관세가 미국의 공장을 구할 것이라고 했지만 역사는 그렇지 않다는 것을 보여준다"며 버락 오바마 전임 행정부의 타이어 관세를 예로 들어 "앞선 정부의 유사한 노력은 일반적으로 공장과 일자리를 보호하지 못했다"고 지적했다.

트럼프 대통령은 이날 앞서 트위터를 통해 "관세로 인해 미국은 협상에서 매우 강한 위치를 선점하게 되고 수십억 달러와 많은 일자리를 유인하게 된다"며 "이로 인한 비용은 거의 눈에 띄지 않는 수준"이라고 밝혔다.

그러면서 이날 미 무역대표부(USTR)에 2000억달러(약 22조3000억) 규모의 중국산 제품에 10%의 추가 관세를 부과하라고 지시했다.

NYT는 "트럼프 대통령이 국내 경제를 관세 장벽으로 둘러싸고 수입을 제한하면서 미국의 일자리를 보호하려고 시도하고 있지만 지난해 사우스캐롤라이나주(州) 리치버그에 문을 연 타이어 공장은 세계화를 멈출 수 없다는 것을 상기시킨다"고 꼬집었다.

2009년 오바마 당시 행정부는 급증한 중국산 타이어에 대한 미국 타이어 제조업체의 요청에 따라 2009년과 2015년 두 차례에 걸쳐 관세를 부과했다. 그러나 관세 부과의 결과는 중국 기업의 생산 중단이 아닌 미국으로 생산 설비를 이전하는 것이었다고 NYT는 지적했다.

중국의 가장 큰 타이어 제조업체 GiTi타이어는 월마트에 저렴한 타이어를 공급하기 위해 사우스캐롤라이나주에 5억6000만달러 규모의 대공장을 세웠다. 두 개의 다른 중국 타이어 제조사는 조지아주와 노스캐롤라이나에 공장을 세우고 있고, 또 다른 중국 기업은 조지아의 타이어 공장을 인수했다.

NYT는 "관세는 수입품 가격을 높여 궁극적으로 미국 소비자에게 물리는 세금"이라며 "국내 일자리를 보호하겠다는 명목으로 실시되는 이 수단은 대부분 저소득층 가구에게 불균형한 부담으로 작용한다"고 분석했다.

2011년 한 해 동안 발간된 오바마 행정부의 관세정책에 대한 연구 보고서들에 따르면 관세의 효과로 1200개의 일자리를 보호한 반면 관세 때문에 미국인들은 타이어에 11억달러의 돈을 더 쓴 것으로 나타났다.

2002년 조지 W 부시 대통령이 부과한 철강 관세 역시 소비자 뿐 아니라 철강을 이용하는 건설회사 및 자동차 제조사 등에 불리한 결과로 이어졌다. 다트머스대학의 경제학자 더글라스 어윈은 "철강 생산에 종사하는 미국인 노동자는 14만명 수준이지만 철강을 포함하는 제품을 생산하는 사람은 650만명에 이른다"고 추정했다.

어윈은 "철강 생산자, 관련 업체 주주, 철강 산업 노동자 등을 도우려는 의도라는 의견은 어떻게 생각하면 합리적"이라면서도 "그러나 제조업계의 고용이나 관련 분야에 관심이 있다면 그 의견은 아무런 의미가 없다"고 지적했다.

NYT는 "관세에 따르는 변화는 고통스럽다"며 "일자리를 잃은 노동자는 새 일자리를 구하는 데 어려움을 겪고, 공장을 바탕으로 운영되는 지역사회가 붕괴할 수 있다. 그런데도 트럼프 대통령은 관세가 미국 노동자와 회사를 보호할 것이라고 주장하고 있다"고 비판했다.

타이어 관세 부과를 요구한 미국 내 타이어 제조사 역시 중국과의 무역 긴장 고조는 피하기를 바라는 상황이다.

농업 및 중장비용 타이어 제조사 타이탄 인터내셔널의 폴 라이츠 최고경영자(CEO)는 "(트럼프 대통령의)철강 관세가 마음에 들지 않는다"고 말했다. 중국이 주요 수출국인데다 중국의 보복 관세에 직격타를 맞는 농업 부문이 라이츠 CEO의 고객이기 때문이다.

그는 "(관세 때문에)비용의 구조 및 고객에 대한 불확실성이 커졌다"며 "관세의 여파가 어떻게 될 지 모르겠다"고 우려했다.

[email protected]