정부 '사이버보안 펀드'만든다

한국인터넷진흥원 지난해 말 '사이버보안 펀드' 조성 연구용역 실시

용역 결과, 필요성 인정…내년까지 예산 조성 방안 마련할 계획

업계 "기업·시장 육성 마중물 역할 할 것"

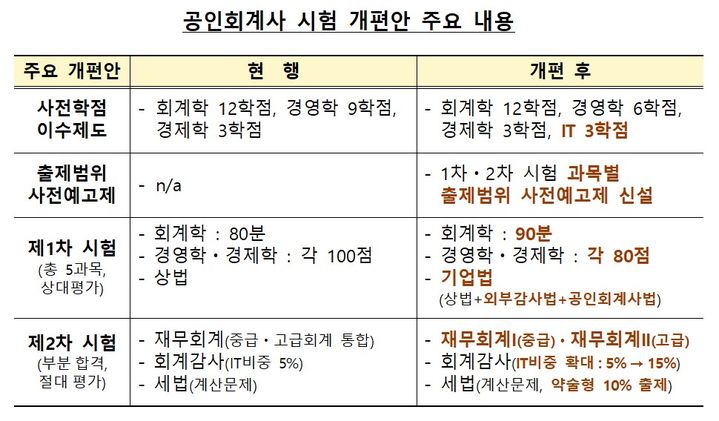

정보보호 기업 자본금 규모별 현황/출처='2022년 국내 정보보호산업 실태조사' *재판매 및 DB 금지

【서울=뉴시스】송혜리 기자 = 정부가 내년에 '사이버보안 펀드'를 마련한다. 사이버보안 기업 성장 지원이 목적이다.

그간 보안 업계는 국내 사이버보안 역량을 강화하기 위해선 기술력 있는 기업 육성이 첫 번째라고 강조해왔다. 이들은 이번 '사이버보안 펀드'가 기업과 시장 육성을 위한 효과적인 마중물 역할을 할 것이라고 기대하고 있다.

'사이버보안 펀드'연구용역서 '타당성 '검토결과 내년까지 예산 조성 방안 마련

KISA는 해당 연구를 통해 국내·외 정책 펀드 현황을 조사·분석하고 정보보호 산업에 대한 투자 현황 등도 확인했다. 아울러 '사이버보안 정책 펀드' 조성 타당성과 필요성도 검토했다. 타당성 분석에는 정책 목표의 달성 가능성, 중복 투자의 비효율성, 기존 정책펀드의 활용 가능성 등을 종합적으로 고려했다. 특히, 사이버보안 펀드 조성 시 법제도, 민간참여, 펀드 조성형태 및 구조, 펀드 규모 및 자원조달, 관리기관 선정방안 등도 검토했다.

정책 펀드는 국가 정책적으로 중요하거나, 전략적으로 육성할 필요가 있는 특정한 산업이나 자산 시장에 자금 공급을 촉진하기 위해 정부가 주도해 조성하는 펀드를 말한다. 일반적으로 정부와 민간 투자자들이 공동으로 펀드에 출자하며, 정부 인가를 받은 운용 업자들이 투자 대상을 찾고 투자를 집행한다.

KISA 관계자는 "지난해 용역은 사이버보안 펀드 조성에 대한 타당성을 검토하기 위한 연구용역이었으며, 용역 수행 결과 펀드 조성이 필요하다는 결론을 도출했다"고 설명했다. 이어 "내년까지 사이버보안 펀드 조성을 위한 방안(예산 조성 등)을 마련할 계획"이라고 말했다.

보안산업 인재양성·기술개발 지원 확대

한 보안 업계 관계자는 "복잡한 글로벌 정세 속에 사이버보안 중요성은 강조되고 있지만, 국내 보안 기업들은 너무 영세해 사람을 뽑을 여력도, 기술에 투자할 자금도 없다"고 토로했다. 이어 "기업이 돈을 벌면 사람도 뽑고, 기술개발에도 투자해 신제품도 내놓을 수 있어, 인재양성과 기술개발을 자연스럽게 해결할 수 있다"고 설명했다.

또한 이들은 국내 굴지의 정보보안 기업인 안랩도 시가총액이 1조원을 넘지 못하는 상황을 들어, 국내 사이버보안 역량을 강화하기 위해서라도 정보보호 기업 육성이 시급하다고 강조했다.

'2022년 국내 정보보호산업 실태조사'에 따르면 국내 정보·물리보안 기업체 1517개 중 자본금 10억원 미만 기업이 78.6%에 달한다. 10억원 이상 50억원 미만 기업이 15.6%, 50억원 이상 100억원 미만기업이 3%, 100억원 이상 기업이 2.8%란 결과가 나오기도 했다.

한 보안 업체 대표는 "해외 박람회 등을 통해 해외 투자자들을 만나보면, 국내 보안 기술력에 놀란다"면서 "그러나 이들이 투자를 하려고 회사 규모를 조사하고 나면, 너무 규모가 작아서 '별거 아닌 회사인가 보다'한다"고 말했다. 이어 "투자를 받아 인수합병도 하면서 회사 규모를 점차 키워가야 하는데, 이렇게 영세한 규모에선 투자를 받을 기회도 성장할 기회도 놓칠 수 밖에 없다"고 강조했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지