美 해군 강화 수요 확대…K-조선, 하도급 발주 기대

건조 지연에 비용 증가 문제 "30% 늘어나"

"韓 조선소에 선체블록 제작, 유일한 해소 방법"

![[부산=뉴시스] 하경민 기자 = 미국 해군 제7함대사령부 상륙지휘함인 '블루릿지'(LCC-19·1만9600t)가 25일 오전 부산 남구 해군작전사령부 부산작전기지에 입항하고 있다. 길이 194m, 폭 33m 규모에 승조원 1400여 명인 블루릿지함은 핵추진 항공모함인 로널드 레이건함(CVN-76)과 핵잠수함 10여척, 이지스 구축함 및 순양함 20여척, 항공기 300여 대를 지휘한다. 2025.09.25. yulnetphoto@newsis.com](https://img1.newsis.com/2025/09/25/NISI20250925_0020992276_web.jpg?rnd=20250925101524)

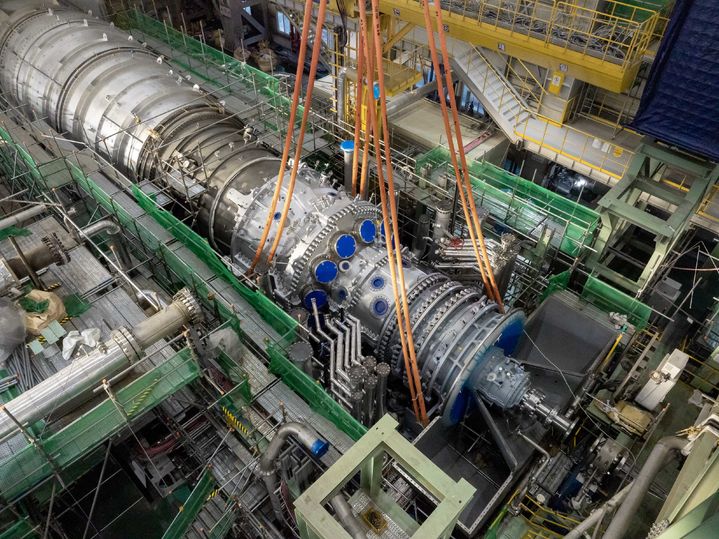

[부산=뉴시스] 하경민 기자 = 미국 해군 제7함대사령부 상륙지휘함인 '블루릿지'(LCC-19·1만9600t)가 25일 오전 부산 남구 해군작전사령부 부산작전기지에 입항하고 있다. 길이 194m, 폭 33m 규모에 승조원 1400여 명인 블루릿지함은 핵추진 항공모함인 로널드 레이건함(CVN-76)과 핵잠수함 10여척, 이지스 구축함 및 순양함 20여척, 항공기 300여 대를 지휘한다. 2025.09.25. [email protected]

[서울=뉴시스] 신항섭 기자 = 미국 트럼프 행정부의 '돈로 독트린'(Donroe Doctrine 트럼프 대외정책을 1823년 먼로 독트린에 빗댄 신조어) 대외 정책으로 미 해군력 강화 수요가 커지고 있다.

이에 미국의 납기 지연과 비용 부담을 줄이기 위해 국내 조선소에 하도급 발주를 할 것이란 관측이 나온다.

12일 업계에 따르면 미국 해군은 황금환대의 첫 전함인 차기 호위함 명칭을 FFG(X)가 아닌 FF(X)로 변경했다.

FFG의 'G'는 유도무기함(Guided Missile)의 약자를 의미한다. 이에 따라 미 해군이 자함 방어, 저·중위협 임무, 구축함 부담 완화 등을 목적으로 전투 함대 수 확대에 나섰다는 것을 의미한다.

현재 도널드 트럼프 미국 대통령은 '돈로 독트린'을 내세워 군사·자원 패권 행보를 강화하고 있다. 베네수엘라를 공격해 니콜라스 마두로 대통령을 체포했으며, 이제는 그린란드 소유까지 엄포한 상황이다.

이를 위해선 호위함 확보가 중요해진 상황이다. 상대적 저위협 임무에 투입하기에는 구축함보다 호위함이 효율적이기 때문이다.

다량의 호위함 구축을 목표로 속도를 내고 있다는 점에서 국내 조선사들과의 협업이 기대되고 있다.

앞서 미 해군은 신형 호위함 건조 업체로 헌팅턴잉걸스를 주관 조선소로 선정했고, 추가 건조 조선소 선정을 위한 경쟁 입찰도 병행할 것이라고 밝힌 바 있다.

만약 오스탈USA가 차기 호위함 추가 조선소 입찰 경쟁에서 승리한다면, 오스탈USA의 최대주주인 한화그룹이 보유한 필리조선소에서 하도급 형태의 선체 블록 제자 발주가 가능하다.

또 헌팅턴잉걸스의 수주 상황을 고려할 때, 호위함 초도함 이후 물량에 대해서는 상선 및 군함 설계·건조 협력 합의 각서(MOA)를 체결한 HD현대중공업과 협업을 진행할 수 있다.

현재 미 해군 함정들은 초기 계획 대비 평균적으로 약 2년 이상의 건조 지연이 발생하고 있다. 여기에 비용적 측면에서 부담도 커졌다.

이에 대해 한승한 SK증권 연구원은 "건조지연 뿐만 아니라 초기 계획 대비 평균적으로 약 30% 이상의 비용이 추가되는 문제도 발생하고 있다"며 "미 함정 구매 예산 자체는 확대되는 중이나 실질적 전투에 필요한 전투함의 조달 척 수는 크게 늘어나지 못하는 상황"이라고 설명했다.

그는 "상대적으로 낮은 인건비를 보유한 한국 조선소에 선체블록 제작 형태의 하도급 발주가 납기 지연과 비용 상승을 해소할 수 있는 현실적이자 유일한 방법"이라고 강조했다.

업계도 협업 확대를 기대하고 있다. 미국이 속도를 내고 있는 만큼 관련 법안들이 빠르게 승인되고 예산 집행이 이뤄질 수 있다는 전망이다.

조선업계 관계자는 "현재 진행되고 있는 것은 없지만 미 해군 함정 사업에 대한 협력을 바라고 있고, 가능성도 있다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지