[인뎁스리포트] 대한민국 '골드러시(Gold Rush)' 대해부 … ① 그 많던 '금광((金鑛)' 어디로 갔을까 ?

글 싣는 순서 ▶① 그 많던 '금광((金鑛)' 어디로 갔을까 ? ② 금값, 고점은 어디에…"계속 오른다" VS "올라도 제자리" ③ 금광업, 투자와 투기의 아슬아슬한 경계를 넘어서

【서울=뉴시스】취재 = 이인준 · 정의진 기자 / 디자인 윤정아 기자 = "모든 광(狂) 시대를 지나서 이제는 황금광 시대가 왔다. 너도나도 금광, 금광하며 이욕에 귀 밝은 양민들이 대소몽이다. 강화도는 사십간만 남겨놓고 모두가 금 땅이라 하고 조선에는 어느 곳이나 금이 안 나는 곳이 없다하니 금 땅 위에서 사는 우리는 왜 이다지 구차한지?"

1932년 11월29일, 조선일보의 만문만화 <시대상-황금광시대>는 당시 세태를 이처럼 풍자했다. 일제강점기 세계 3대 금광에 속했던 게 한국의 자화상이다. 하지만 이제 옛 영광도 모두 스러졌다. 전국에 97개 광산이 있지만 이제 이름만 남았다. 그 많던 금광은 어디로 갔을까?

◇황금이 이성을 지배하던 ‘황금광시대’ 조선

1930년대 조선은 과히 금광을 좇는 사람들이 넘쳐나던 ‘골드러시 시대’였다. 너도나도 금맥을 찾기 위해 산으로, 들로, 강으로 떠났다. 오죽하면 소설가 김유정은 소설 <금 따는 콩밭>에서 친구에 꾐에 넘어가 금을 캐기 위해 자신의 콩밭을 갈아엎는 한 어리석은 촌부를 풍자했을까.

당시 ‘금광꾼’들을 모두 어수룩한 무지렁이로 몰아붙일 수만은 없다. 노름꾼부터 척박한 일제시대에서 좀 배웠다하는 변호사, 의사, 소설가 등 지식인들도 열풍에 함께 올라탔다. 불세출의 ‘금광왕’ 최창학을 비롯해 김대원, 박용운, 방응모, 이종만 등 아직까지도 명성이 자자한 금광업자들이 즐비한 시대였다. 이들을 좇아 인생 역전을 꿈꾼 것은 어쩌면 자연스런 시대상이다.

궂은일이니 남자들만 금광에 뛰어들었을 거라 생각하는 것도 오산이다. 기생이나 간호부 등 여성들도 적지 않았다. 강원도 횡성에서 발견한 금광으로 지금으로 치면 수백억원을 벌어들인 김정숙씨는 전화교환수 출신이었다. 남북도 가릴 게 없었다. 금이 있다는 소문만 들리면 전국방방곡곡에서 ‘개떼’처럼 사람이 몰려들던 시대다.

조선중앙일보의 1934년 1월1일자 기사 <과연 황금광시대!>는 1930년대에 불어 닥친 금광 열풍의 위용을 고스란히 드러낸다. 기사는 “1933년 한 해동안 조선총독부에 광업 출원 건수가 5025건이었는데, 그 중 금은광만 3222건이었다”고 증언하고 있다. 그야말로 황금광 시대였다.

1930년대 조선에 금광 열풍이 불었던 원인은 뭘까. 가장 큰 이유는 1930년대 조선총독부가 금광업자에게 보조금을 지급하고, 생산된 금을 고가에 매수하는 ‘산금장려정책’을 편 탓이다. 이를 통해 일본은 세계 3대 금광국으로 올라섰다. 조선시대 금광 열풍을 다룬 <황금광 시대>의 저자 전봉관 카이스트 인문사회과학부 교수는 책을 통해 “일본은 군비를 확충하기 위해 당시 유일한 국제 통화인 금을 확보할 필요가 있었다”며 “1930년대 초 한반도에 불어 닥친 골드러시는 정교하게 기획된 정책의 산물”이라고 분석했다.

하지만 1930년대 금광 열풍을 곱씹어 보면 한반도에도 황금이 실재했다는 얘기다. 이는 북한에만 해당하는 일로 치부할만한 것은 아니다.

삼국사기와 동국통감을 보면 285년 백제 임성태자(稔性太子)가 일본에 채금기술을 전수했다고 전해진다. 또 신라 유물로 금관을 비롯한 다양한 장신구가 발견됐으며 통일신라도 철유전(鐵諭典), 축야방(築冶房) 등 광업에 대해 전담하는 관청을 따로 두고 있을 정도다. 정도전이 지은 고려사에도 중국 원나라에 조공을 보내기 위해 금을 생산했다는 기록이 전해지고 있고, 조선시대 세종대왕은 금맥을 발견한 사람에게 관직과 포상을 주기도 했다고 한다.

특히 흥선대원군은 세수를 늘리기 위해 1864년에 외국인에에게 금광을 운영할 수 있는 광업권을 특허로 주기도 했다. 그 때 개발이 시작된 금광이 평북 운산에 운산금광, 전남 해남에 은산금광, 충남 직산에 직산광산 등이다. 특히 운산광산은 ‘세계 3대 금광’으로 칭송이 자자했다. 개발이 시작된 후 40년 동안 무려 80여t의 금이 생산됐다고 전해지고 있다.

하지만 해방 이후 대부분의 금광은 폐광됐다. 일제가 떠나면서 금광을 개발할 수 있을만한 자본이 사라졌고, 이어 6.25한국전쟁까지 겹치면서 금을 개발할만한 여력이 없었던 탓이다.

◇식지 않는 금광 열기…어디 조선시대뿐이랴?

하지만 금을 향한 열망은 식지 않았다. 전쟁이 끝나자마자 금광은 새삼스럽지도 않게 다시금 주목을 받기 시작한다.

충남 청양의 ‘구봉(九奉)광’산은 한 시대를 풍미한 해방 이후 제1의 금광이었다. 1908년 구봉산 동쪽 계곡을 지나던 한 주민이 처음 발견한 이후 60여 년간 약 20t의 순금을 토해냈다.

특히 구봉광산의 전성기였던 1961년부터 1963년까지 매달 100㎏ 이상의 금이 쏟아졌다. 현재 금값은 g당 6만3000원대. 지금으로 치면 매달 63억원씩, 한 해 750억원 이상의 금을 생산하는 신기원을, 그것도 3년 연속 달성한 것이다. 1962년 12월에는 월간 순금생산량 146㎏을 달성하기도 했다. 금광의 속성상 도난 등 사고(?)로 사라지는 금이 적게는 20%, 많게는 30~40%정도 되는 점을 고려하면 당시 구봉광산에서 생산된 금의 양은 헤아릴 수 없을 정도다. 아무리 광업기술이 발전하더라도 당시 구봉광산에 비견할 만한 금광은 몇 없을 거라는 게 광산업계 관계자의 설명이다.

하지만 구봉광산은 10년이 더 지나기 전에 폐광이 됐다. 이후 생산량이 급감하면서 구봉광산을 가지고 있던 대명광업(주)이 자금난에 허덕인 데다 1971년 ‘김창선씨 구출사건’으로 유명한 광부 매몰사고 이후 금광 열기가 시들해지면서 문을 닫았다.

그렇지만 구봉광산은 이후에도 ‘아직도 30년은 더 캘 수 있다’는 부푼 꿈과 함께 간간히 언론에 오르내리기도 했다. 1980년 2월7일자 조선일보 기사 ‘구봉 금광, 폐광 10년 만에 다시 노다지꿈’ 기사를 보면 “폐광 당시 (구봉광산의) 매장량은 50t으로 추산 된다”면서 “최근 국제금값이 급등하면서 국내 L재벌 등 재계와 광업계에서 눈을 돌리기 시작했다”고 적었다. 기사는 “대명광업이 지난 71년 자금난으로 성업공사에 1억3600만원의 근저당을 설정했었는데, 채무를 청산한 것으로 알려지고 있다”며 구봉광산 재개발의 희망에 불을 지폈다. 하지만 현재 구봉광산은 옛 흔적을 찾아볼 수 없을 정도로 말끔하게 정리된 상태다.

구봉광산에 필적할 만한 광산은 또 있다. 바로 충북 음성의 ‘무극(無極)광산’. 이름에 걸맞게 마르지 않는 순금 ‘샘’이었다. 현재 일제시대 기록이 남아있지 않아 정확하지는 않지만 1956년부터 1997년까지 15t의 금이 나온 것으로 추정되고 있다. 무극광산도 1991년부터 1995년까지 4년간 매월 100㎏ 이상의 순금을 생산하며 기염을 토했다. 음성군에 따르면 1995년에는 전국 금과 은의 생산량의 80% 이상이 무극광산에서 생산된 것이었다고 한다. 무극광산은 1990년대 중반 채산성이 악화되면서 1997년 폐광됐다.

이외에도 경북 봉화의 금정광산, 충북 영동의 월성광산, 전남 해남의 은산광산 등도 시대를 풍미한 금광들이다. L기업이나 S기업 등 재계에서도 적극적으로 나서서 금을 모으던 그런 시대였다.

◇그 많던 금광은 어디로 갔을까…다시 ‘곡갱이’를 든다

금광이 쇠퇴하기 시작한 것은 1980년대 말. 올림픽을 앞두고 물가는 큰 폭으로 상승했지만 국제 금값은 지지부진. 결국 채산성이 나오지 않는 광산들부터 차례로 문을 닫기 시작했다. 하지만 지난해 국제 금값이 갖가지 악재 속에서 1온스당 1900달러를 뛰어 넘으며 선전하기 시작하자 세계에서는 다시 금광에 다시 주목하고 있다.

이 때문에 지난 수십년간 문을 닫았던 금광들도 들썩들썩하고 있다. 한 광산업계 관계자는 “국제 금값이 천정부지로 오르면서 다시 금광 문을 여는 것을 고려하고 있는 광산업자들이 많이 있는 것으로 안다”고 말했다.

충북 영동에 있는 ‘월성광산’을 소유한 ㈜한자지하개발도 그 중 하나다. 월성광산은 1990년대까지만 해도 L그룹의 자회사가 소유하고 있던 광산이다. 한국광물자원공사의 전신인 대한광업진흥공사가 1975년 실시한 기술조사보고서에 따르면 월성광산은 돌 1t당 최소 5.2g에서 최대 18.5g을 생산할 수 있는 광산이었다. 1995년까지 정상적으로 운영이 됐으나 이후 세계적인 금광의 채산성 악화를 피하지 못하고 1995년에 문을 닫았다.

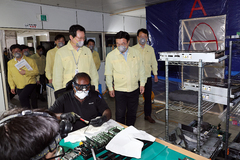

한자지하개발은 지난 2006년부터 찜질방에서 쓰는 맥반석과 유사한 음이온석 등 기능석을 생산해왔다. 하지만 지난해 금값이 갑자기 치솟으면서 금광 문을 다시 열 준비로 분주하다. 예전에는 채산성 등을 고려해 금 채굴을 보류했지만 최근 금값이 천정부지로 치솟으며 채산성이 충분이 있다는 판단에서다.

진철호(46) 한자지하개발 대표는 “자체조사 결과 월성광산의 금 품위는 돌 1t 당 42.2g으로 추정된다”며 “일반적인 광산이 1t당 2g인 것에 비해 최상의 채산성을 가지고 있는 것으로 평가한다”고 말했다.

광업계에서는 국내에서는 금이 거의 채진된 상태라고 보는 시각이 일반적이다. 한국광물자원공사가 집계한 자료에 따르면 2010년 기준 한 해 국내 금 생산량은 2774㎏. 사금을 빼고 순금으로만 계산하면 2553.9㎏ 정도다. 하지만 대부분은 적자 운영 중이라는 게 광업계의 시각이다. 한국광업협회에 따르면 현재 금 채굴을 하고 있는 광산 가운데 경제성 있는 금광은 대우조선해양SMC가 소유한 은산광산 등이다. 한 해 은산광산에서 생산되는 순금의 양은 215.1㎏로 전체에서 10% 정도가 된다.

국내에서 금을 많이 채굴한 자원개발 기술사에 따르면 지질학상 국내에 있는 금은 ‘함금석영맥’이 가장 많다고 한다. 함금석영맥은 차돌 같은 석영에 금 광물이 붙어있는 경우가 많다. 당연히 사람들 눈에 띄기도 쉽다. 이 기술사는 “그동안 발견된 금광맥은 1000m 심부까지 거의 채진된 상태”라며 “일부를 제외하고는 고품위(돌 1t당 10g 이상) 금맥을 확보하기는 어렵다”고 말했다.

다만 저품위의 금맥은 아직도 많이 남아있다는 게 그의 설명이다. 최근 금값이 많이 오른 데다 돌에서 금을 떼어내 순금으로 만드는 제련 기술이 발전한 것을 생각해보면 경우에 따라 채산성이 나올 수도 있다는 것이다.

그러나 그는 금광 산업이 투자보다는 투기에 가까운 만큼 금광 개발에는 주의가 필요하다고 당부했다. 그는 “무엇보다도 세심한 조사와 충분한 탐사가 선행된 다음에 개발대상 광산을 선정하고 경제성 유무를 신중하게 판단해야 한다”고 말했다.

[email protected] [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지