[리뷰]감독, 아무나 하는게 아니더라…영화 ‘트랜센던스’

14일 개봉한 SF영화 ‘트랜센던스’는 단순히 카메라에 담긴 장면들을 이어붙이는 게 영화의 전부가 아니라는 것을 일깨워준다.

‘메멘토’, ‘인셉션’, ‘다크나이트’ 3부작 등의 천재감독 크리스토퍼 놀런(44)과 줄곧 호흡을 맞춰온 촬영감독 월리 피스터(53)의 연출 데뷔작이다. 놀런이 이 작품의 제작을 맡아준 것은 놀랄 일도 아니다. 하지만 그의 참여가 작품을 개런티하는 것 또한 아니다.

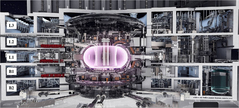

소재는 딱히 새로울 것이 없다. 1992년 작 ‘론머맨’의 리부트 아니냐는 오해도 받았다. 초월적 능력을 지닌 인공지능 슈퍼컴의 완성을 목전에 둔 천재과학자 윌(조니 뎁)이 반과학단체 ‘RIFT’의 공격을 당해 목숨을 잃게 될 위기에 처하자, 동료과학자인 아내 에블린(레베카 홀)은 윌의 뇌를 컴퓨터에 업로드시키게 된다. 컴퓨터로 살게 된 윌은 온라인에 접속해 영역을 무한대로 확장하기 시작한다. 그것이 유토피아가 될 것인지, 디스토피아가 될 것인지가 이 영화의 주제다.

그러나 감독은 이 스토리를 다 휘어잡지 못했고 어떻게 운용해야할지 갈피를 잡지 못한 듯 보인다. 윌의 정체와 의도에 대한 의문, 에블린의 혼란과 심경변화, 테러조직 RIFT의 활동, 이 단체에 납치된 또다른 동료 과학자 맥스(폴 베타니)의 갈등과 선택, 이들의 우정과 애정, 삼각관계, 조지프 태거 박사(모건 프리먼)와 FBI요원 도널드 뷰캐넌(킬리언 머피) 등의 활동 등 흥미로운 요소가 풍부한데도 제대로 긴장감이나 공포를 이끌어내는 장면은 찾기 힘들다. 모건 프리먼, 킬리언 머피 같은 좋은 배우들을 데려다놓고도 제대로 활용을 못하니 이들도 왜 출연했나 싶었을 것 같다.

더군다나 초반의 기나긴 프레젠테이션 장면은 이야기를 전개해나가면서 풀어내야할 것을 설명으로 질질 푸는 최악의 상황을 연출한다. 어차피 현재로서는 불가능한 공상과학인데 감독 스스로가 자신을 납득시키려고 애쓰는 꼴이다. 가상세계를 다룬 기존의 화려한 SF에 반해 자연과 연계된 서정적 느낌을 살려 접근하려고 했나본데 그러기에는 영상미가 달린다.

작가가 써준 각본을 다 이해하지 못한 어설프고 막연한 진행은 지리멸렬이다. 억지를 써 ‘구원과 파괴’라는 절대권을 지닌 창조주의 파워를 지닌 기계문명의 무한발전을 영상화했다는 점에서 의미를 찾으려면 찾을 수도 있겠다. 하지만 재미도, 메시지도 제대로 전달하지 못했다는 지적은 피하기 힘들어 보인다. 촬영기사의 ‘나도 영화 한번 만들어볼까’라는 시도는 아무나 감독을 하는 게 아니라는 점만 재확인시킨다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지