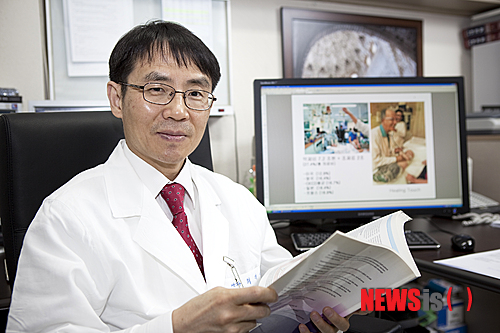

[우리시대 명의]<허대석 교수 서울대병원 종양내과 >"가장 힘든 말... 항암제 이젠 안 맞으셔도..."

【서울=뉴시스】민숙영 기자 = "말이야 간단하죠. '더 이상 항암제 맞지 않으셔도 돼요'라고... 이 말을 환자와 보호자에게 전달하는 것은 쉽지 않은 일이에요. 대분은 받아들이지 못하고 수많은 질문을 쏟아냅니다. 누군가는 그 물음에 답해줘야 해요. 그게 호스피스-완화의료가 할 일입니다"

허대석 서울대학교병원 교수가 몸 담고 있는 종양내과는 병원 내에서 임종 환자를 제일 많이 보는 곳이다. 진료환자의 절반 이상이 병을 앓다 사망한다. 대부분 이미 암세포가 다른 기관으로 전이된 환자기 때문이다. 회진을 돌며 항암제 투약 여부를 결정한다. 결론은 3분이면 된다. 대부분은 항암제 양을 정하는 데서 그친다. 일부는 항암제가 더 이상 들지 않는다.

이것이 허 교수가 호스피스-완화의료에 관심을 가진 계기다. '임종을 앞두고 있다'는 말을 잘 전달하기 위해, 환자가 자신의 죽음을 받아들이고 바람직한 마무리를 할 수 있게 돕기 위한 것.

"우리야 매일 직업상 할 수 있는 이야기죠. '더 이상 항암제 안 맞으셔도 됩니다'하는 말요. 몇 자 안 되는 말이지만 환자나 보호자에게 전달하는 건 쉽지 않아요. 그분들에게는 자신의 모든 것이 걸려 있는 일이니까요. 수술은 왜 안 되나, 항암제는 왜 더 안 놓아주나... 수많은 질문들이 쏟아집니다. 그런 질문에 누군가는 설명해줘야 하는데 우리나라는 아직 그런 제도가 마련돼 있지 않아요. 그걸 해줄 수 있는 것이 '호스피스-완화의료'라고 생각합니다."

호스피스-완화의료란 임종 전 환자의 정신적인 고통과 신체적 통증을 완화해 '품위있는 죽음(well-dying)'으로 갈 수 있게 돕는 의료행위를 말한다. 의사와 간호사, 사회복지사, 종교인 등으로 구성된 학회가 제도 마련을 위해 활발히 활동 중이다. 허 교수와 통계청 자료에 따르면 1년간 만성질환을 앓다 사망하는 환자는 18만 명에 이른다. 이들 모두가 호스피스-완화의료 대상.

"실제 환자들은 질환 외 다른 이유에서도 고통을 당하고 있어요. 밀린 입원비를 원무과 직원이 와서 독촉하고 나면 경제적으로 어려운 환자는 환자는 꽁꽁 앓고 있죠. 회진하다 보면 환자가 축 처진 게 보이거든요. 나중에 알고 보니 가족들이 와서 환자 옆에서 대판 싸우고 갔대요. 그러면 또 환자가 꽁꽁 앓고 있죠. 그런 고통은 진통제 용량을 더 올린다고 해결될 수 없는 일이에요. 다양한 직종의 전문가가 모여 환자를 중심으로 소위 전인적인 진료(total care)를 하는 것이 호스피스-완화의료입니다."

허 교수는 모든 인생에는 '마무리'가 필요하다고 말한다. 바람직한 마무리 말이다.

"연극처럼요... 우리 삶도 '마무리'가 필요해요. 서울의과대학장을 지내신 어떤 분은 죽기 전에 그간 하고 싶은 이야기를 녹음해뒀다 장례식장에서 틀어달라 했어요. 주변 사람들에게 하고 싶은 말, 자신의 삶에 대한 말... 그런 멋있는 마무리가 필요하다고 생각해요. 시간이 2~3달밖에 안 남은 말기 암환자에게는 사실 항암제도 잘 듣지 않아요. 오히려 부작용을 일으켜 응급실과 중환자실을 반복할 뿐이죠. 우리는 어느순간 호흡기를 달고 병실에서 죽음을 맞는 모습이 돼 있어요. 대화라는 것도 거의 없죠. 어느 순간 문화가 잘못 흘러간 거예요."

그러나 아직 우리나라에는 이같은 임종에 대한 사회적 합의가 이뤄지지 않은 상태. 최근 보건복지부에서 '호스피스-완화의료' 정책을 내놓으며 한 걸음은 뗀 수준이다.

"예전에는 태어나서 죽는 모든 과정이 집에서 행해졌어요. 이게 병원의 역할로 넘어오며 '임종'에 대한 것이 문제로 떠올랐죠. 임종을 우리가 어떻게 받아들일 것인가... 의료, 문화, 사회 법적으로 임종문화의 새로운 규범을 찾아야 하는 시기가 됐어요. 지난 10년간 여러 사건 속에서 갈등하고 답을 모색하는 과정이었다면 앞으로는 바람직한 임종 문화를 정착시키기 위한 논의가 이뤄질 거라 생각합니다."

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지