[8월 개관 롯데콘서트홀 가보니①] 하늘에서 쏟아지는 듯한 음향 황홀

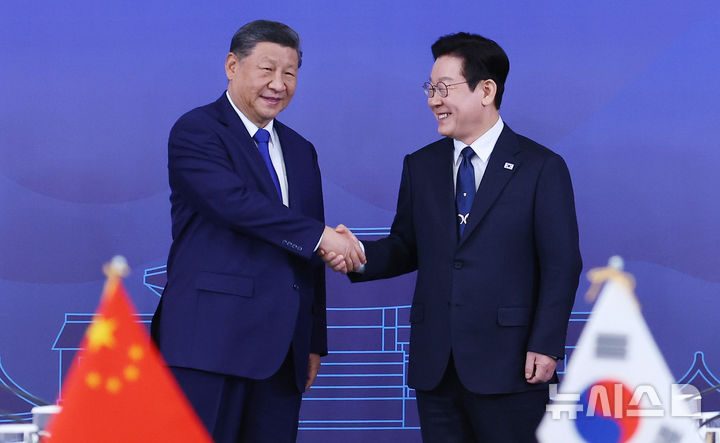

【서울=뉴시스】롯데콘서트홀 내부

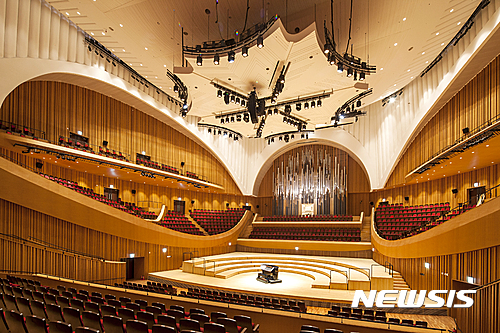

국내 처음으로 '빈야드(vinyard) 스타일'로 지어졌다. 빈야드는 '포도밭', '포도원'이라는 뜻이다. 포도밭처럼 홀 중심에 연주 무대가 있는 것이 특징이다. 무대 주변을 2036석이 여러 층으로 둘러쌌다. 1963년 건축가 한스 샤룬이 빈야드 스타일로 설계한 베를린 필하모니 이후 내로라하는 공연장이 벤치마킹했다. 청중이 적극적으로 참여하는 모양새로 연주자들과 친밀감이 강화된다.

산토리홀, 월트디즈니 콘서트홀, 데니쉬 라디오 콘서트홀, 파리 필하모니의 음향설계를 총괄한 '나가타 어쿠스틱스'가 롯데콘서트홀의 음향을 맡았다. 이 회사의 핵심 컨설턴트인 도요타 야스히사가 최종 테스트까지 설계, 시공의 모든 과정에 참여했다.

롯데콘서트홀이 프리 오프닝 공연 14번째 무대를 열었다. 공연장을 찾아 롯데콘서트홀이 자랑하는 '음향'을 살펴봤다.

◇롯데콘서트홀 음향, 왜 생생한가?

소문대로 입체적이었다. 공연장을 찾은 음악인들은 하늘에서 소리가 쏟아지는 것 같다고 극찬했다. 울림이 좋고 잔향(殘響)이 긴 편이라 소리가 머리부터 발끝까지를 감싸 안은 느낌이다.

이날 지휘자 임헌정이 이끄는 코리안 심포니 오케스트라의 소리는 기존 다른 공연장에서 듣던 것보다 풍부했다. 악기 소리 하나하나가 선명하고 생생했다.

첼리스트 목혜진이 협연한 슈만의 첼로 협주곡은 현악기의 세밀함을 전달했고, 관악기와 타악기의 조합이 일품인 베를리오즈의 환상교향곡은 사운드의 풍성함을 안겼다.

좋은 클래식음악 콘서트홀의 특징은 자연적인 울림이다. 마이크 등 음향 증폭 장치를 쓰지 않는다. 소음이 적어야 하는 것이 필수다.

공연장의 설계를 맡은 디자인캠프 문박 디엠피 박세환 소장은 "국내 공연장 처음으로 콘서트홀의 내부 구조를 외부 구조로부터 완전히 분리한 박스 인 박스(BOX-in-BOX)'를 도입했다"고 밝혔다.

바닥, 벽, 천장이 외부 구조로부터 완전히 분리된 형태다. 콘서트홀 외부로부터 소음과 진동을 차단할 수 있다. 박 소장은 "바닥과 벽과 지붕이 콘크리트 2중 구초체로 싸여있다"며 "방진 시스템으로 어떤 소음, 진동도 차단해준다"고 했다.

주파수별로 소음 정도를 나눠 계산하는 노이즈 크리테리아(NC) 지수는 15다. 학교나 도서관은 NC 지수 30 안팎이다.

롯데콘서트홀 내에서 작동 중인 기계 장치의 소리 역시 들리지 않도록 설계했다. 객석 밑 에어 챔버가 그것이다. "에어 챔버에서 소리 없이 공기가 나와 육성이 잘 울려퍼질 수 있는 환경을 만들었다"고 전했다.

반향음(反響音)을 위한 환경도 눈길을 끈다. 벽이나 천장이 음의 반사가 잘 되는 구조라야 청중들의 귀에 연주음이 왜곡없이 들린다. 박 소장은 "벽의 밀도는 ㎡ 당 50㎏으로 높은 편이다. 천장은 특히 ㎡ 당 100㎏으로 굉장히 밀도가 높은데 무거운 석고 플라스터와 석고 보드로 만들어졌다. 소리의 에너지가 새어나가는 것을 위한 것이다. 공연장 내 모든 구멍도 뚜껑으로 막아 소리를 온전히 관객에게 전달하고자 했다"고 밝혔다.

콘서트홀 음향의 또 다른 중요 요소인 잔향의 길이는 정식 개관을 하지 않은 만큼 정확한 숫자를 아직 내놓기 힘든 상황이다. 비교적 긴 편으로 현재 약 2.5초 안팎으로 알려졌다.

【서울=뉴시스】코리아 심포니 오케스트라 롯데콘서트홀 공연(ⓒBonsook Koo)

제2롯데월드 몰 7~11츨에 들어선 공연장 내부 모양은 다양한 곡선으로 이뤄졌다. 아치 형태는 물론 천장 곳곳이 올록볼록하다. 박 소장은 "보기 좋은 것만을 위한 디자인인 아니다"라며 "무대 위 12m 위에 걸려 있는 리플렉터(반향을 위한 판)는 음이 곳곳으로 퍼지도록 하는 반사파다. 천장의 구름 모양, 벽체의 올록볼록한 모양 역시 흡사한 역을 한다"고 설명했다. '파이프 오르간'를 구성하는 5000여개의 파이프의 다양한 형태 역시 음향의 반사를 효율적으로 전달하기 위한 것이다.

객석이 여러 층으로 나눠진 빈야드 타입 역시 소리를 효과적으로 전달하는 역을 맡는다. 객석이 나눠진 탓에 곳곳에 낮은 벽들이 있는데 이 역시 기울어여 소리가 객석 쪽으로 다시 돌아오게 만든다. 발코니 측면 역시 기울어져 연주자들 역시 자신의 소리를 들을 수 있다.

나무 재료의 주된 자료는 알래스카 삼나무(Alaska cedar)를 사용했다. 다소 무른 나무다. 박 소장은 "공연장 자체도 악기다. 나무 몸통인 바이올린도 다 울리지 않나. 공연장 바닥이 진동으로 울릴 수 있게 고려했다"고 전했다.

◇음향은 최고…안정된 소리 구현은 2년 걸려

전문가들은 롯데콘서트홀 음향에 대해 대체로 호평했다. 최은규 클래식 음악평론가는 객석 중간마다 놓인 반사판을 높게 평가했다. "반사판 앞아 앉아 들었는데 소리의 뭉침이 없었다"며 "코리안 심포니의 사운드가 더 다듬어져 들리더라. 풍성하면서 마스터링한 것 같았다"고 짚었다.

지난달 롯데콘서트홀에서 말러 교향곡 5번을 녹음한 경기필하모닉 오케스트라의 박동용 실장은 "소리가 부드럽고 미세하게 반응을 했다"고 알렸다.

황장원 클래식음악 평론가 역시 "좋은 부자재 등을 써서 울림이나 음색의 퀄리티가 좋다"고 봤다. 그는 전체적인 사운드의 느낌이 월트 디즈니홀과 비슷하다고 짚었다. 다만 "월트 디즈니홀은 악기들의 소리가 모아졌는데 롯데콘서트홀은 많이 퍼진다"며 "모아주는 작업이 필요하다"고 봤다. "목관의 소리는 퍼지게 들리고 타악기는 마치 다른 공간에서 연주하는 듯하다. 무대가 칸마다 분리되는 가변식이라서 그런 듯하다. 전체적인 소리의 통합성을 보완해나가야 한다"고 덧붙였다.

롯데콘서트홀의 풍성한 음향을 가장 잘 체감할 수 있는 자리는 무대 맨 앞이 아니다. 잔향 등으로 인해 울림이 심한 편이다. 소리가 공중으로 울려퍼지기 때문이다. 객석에 따라 편차가 있는 편인데 박동용 실장 등 전문가들은 대체로 정면을 바라본, 두 번째 세 번째 층 블록이 명당으로 손꼽았다. 울려퍼진 소리가 다소 모아서 들린다. 무대 뒤쪽이나 측면이더라도, 반향판이 설치된 벽 인근의 소리도 좋은 편이다.

사운드가 제자리를 잡는데는 대체로 2년 정도 소요될 것으로 봤다. 박동용 실장은 "나무나 아교 풀이 굳어야 하고, 손때가 묻어야 하는 만큼 소리가 자리를 잡는데 2~3년이 걸리지 않을까 한다"고 봤다.

황장원 평론가 역시 "공연장 역시 나무처럼 익어야 하는 시간이 필요하다. 예술의전당 콘서트홀도 리뉴얼하고 자리를 잡는데 2년 정도 시간이 걸렸다. 부자재 등이 자리를 잡아야 하는 과정을 거쳐야 한다"고 말했다.

울림이 큰 부분에 대해서는 "울림을 줄일 수 있는 방법은 다양하다. 울림이 적으면 오히려 조정이 힘든데, 그런 점에서 향후 점점 좋아질 것"이라고 봤다. 박세환 소장은 "재즈 등 잔향이 짧아야 하는 장르의 공연에서는 커튼과 매트 등을 활용해 사운드를 조절할 수 있다"고 말했다.

롯데콘서트홀을 운영하는 롯데문화재단의 한광규 대표는 "코리안 심포니 공연을 마지막으로 미흡했던 점을 개선하고 보강할 것"이라고 밝혔다.

[email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지