금융당국 "IFRS17 계리가정 실무표준 로드맵 연내 구성"

보험연구원, 'IFRS17 기초가정 관리방안' 세미나

![[서울=뉴시스] 보험연구원이 17일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 'IFRS17 기초가정 관리 방안' 세미나를 진행하고 있다. (사진=보험연구원 제공) 2025.02.17. photo@newsis.com *재판매 및 DB 금지](https://img1.newsis.com/2025/02/17/NISI20250217_0001772093_web.jpg?rnd=20250217171549)

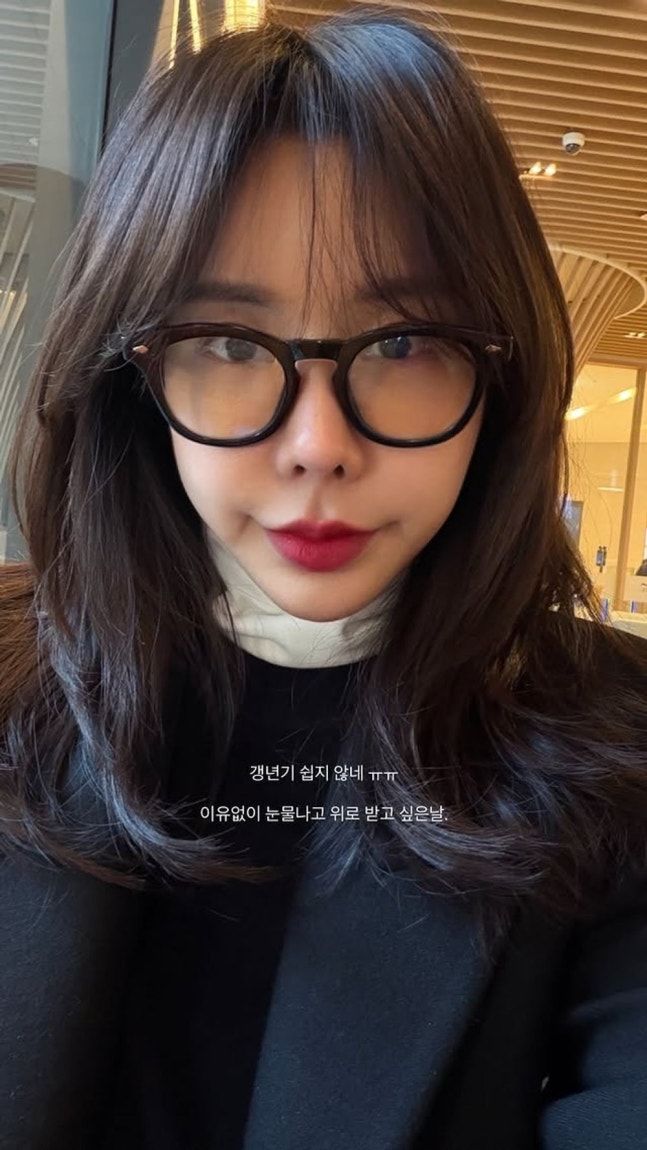

[서울=뉴시스] 보험연구원이 17일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 'IFRS17 기초가정 관리 방안' 세미나를 진행하고 있다. (사진=보험연구원 제공) 2025.02.17. [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]권안나 기자 = 금융감독원이 연내 보험사들의 회계 가이드라인 IFRS17 관련 계리가정 실무표준을 위한 로드맵 구성 작업을 진행한다.

이권홍 금융감독원 보험계리상품감독국장은 17일 서울 여의도 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 'IFRS17 기초가정 관리방안' 세미나 패널토론에 참석해 "작년 IFRS17 안정화 로드맵을 통해 주요 회계적 이슈에 대해 어느정도 정리가 됐다고 판단한다"며 이 같이 밝혔다.

이 국장은 "올해는 건전성 감독 차원에서 계리적 가정에 대한 구체적 방안을 마련하려고 준비 중"이라며 "해외 선진 사례를 봤을 때 법률, 시행령, 시행규칙, 감독 등으로 이어지는 하나의 체계가 구성돼야 할 것으로 보고 금융위원회와 적극 협의해 연내 로드맵을 만들어 평가받아 보겠다"고 말했다.

이날 보험연구원은 주제발표를 통해 IFRS17 기초가정 관리 감독의 해외사례와 국내 감독체계의 개선 제안안에 대해 발표했다.

연구원 조사에 따르면 영국·미국 등 해외 주요국에서는 통상 일반회계상 계리 실무표준을 자율규제로 활용하는 것으로 나타났다. 계리전문단체(계리사회 등)가 자율규제 차원의 다양한 실무표준을 마련해 운영하고 있으며, 미준수시 회원의 자격정지 등을 통해 실효성을 확보했다. 감독당국은 재무건전성 감독 차원에서 부채평가에 사용되는 구체적인 기준을 법규 및 가이드라인 등을 통해 체계적으로 제시하고 있는 것으로 나타났다.

장덕조 서강대 교수는 국내 계리가정 관리·감독체계에 대해 "민간 자율규제인 실무표준의 실효성이 낮으며 부채평가 관련 감독기준도 해외에 비해 구체적·체계적이지 않고, 내외부 검증 관련 준거자료 부족 및 부실검증시 제재근거 미비로 검증에 한계가 있다"고 평가했다.

한상용 금융연구원 실장은 "보험계리는 전문성이 강한 분야로 자율규제 필요성이 크다"며 "캐나다의 사례처럼 자율적으로 실무표준을 민간에서 마련하고 당국이 모니터링하고 추가지침을 요구하는 방향이 필요할 것"이라고 말했다.

국내에서는 민간 실무표준 작성 주체로 계리사회와 보험개발원이 함께 거론됐다. 계리사회의 경우 전문성은 있으나 인력 등이 부족한 실정이고, 보험개발원은 인프라가 충분하지만 기존 사업과 이해상충의 문제가 발생할 수 있다는 점 등이 언급됐다.

이 국장은 계리가정 실무표준 담당 기관은 한 곳으로 한정짓지 않는 것이 바람직하다는 뜻을 전했다. 그는 "담당 기관은 한 기관이 아니라 전문성과 독립성이 있고 업계의 수용도가 높은 기관에서 하는 것이 맞을 것"이라며 "이슈별로 잘하는 부분을 쪼개는 것도 열어놓고 생각하는 것이 바람직할 것"이라고 언급했다.

또 다른 패널로 참석한 한승엽 이화여자대학교 교수도 "계리 가정에 대해 해외 사례를 참조하는 것은 좋지만 우리나라의 문화나 지배구조를 감안해 판단할 필요가 있다"며 "실무 기준을 마련할 때 계리사회와 보험개발원을 이분법적으로 선택하기 보다는 순차적으로 시간을 가지고 두 기관의 역할 분담을 논의해야 할 것"이라고 말했다.

천승환 생명보험협회 본부장은 "계리적 가정 관리 기구에는 금융당국과 보험회사, 유관기관 등 다양한 이해관계자를 참여자로 구성해 시장의 신뢰를 확보해야될 것"이라며 "채널 표준 마련 시 합리적 수준에서 원칙 중심 회계에 맞는 자율성이 확보되는 것도 기대한다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지