中 추격에 美 관세 가능성까지?…韓 반도체 '첩첩산중'

中 메모리 점유율 증가…삼성·SK 위협

미국 관세 등 변수로 韓 경쟁력 '흔들'

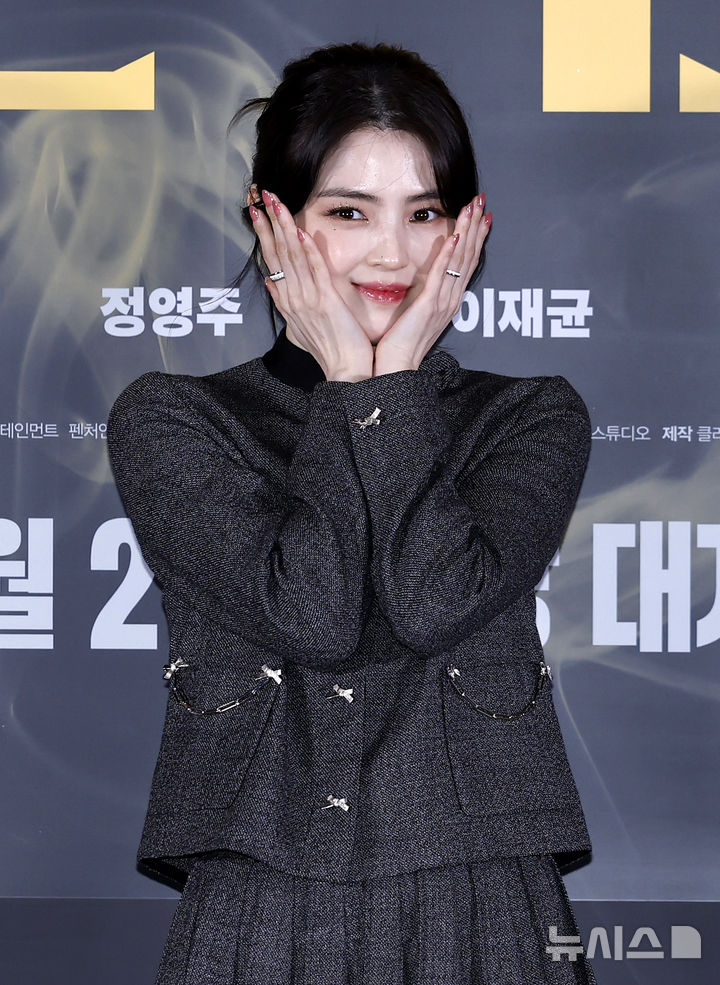

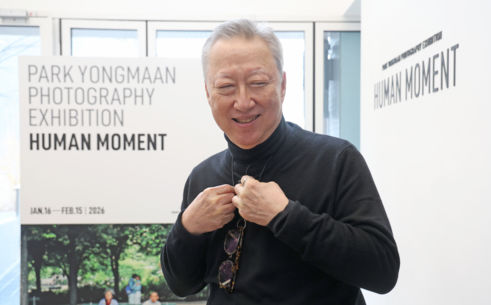

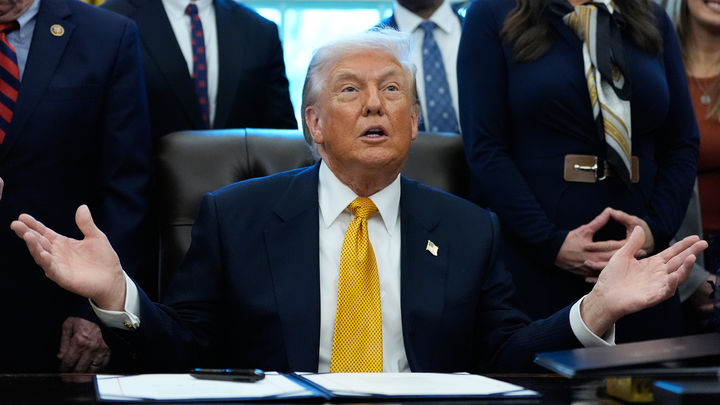

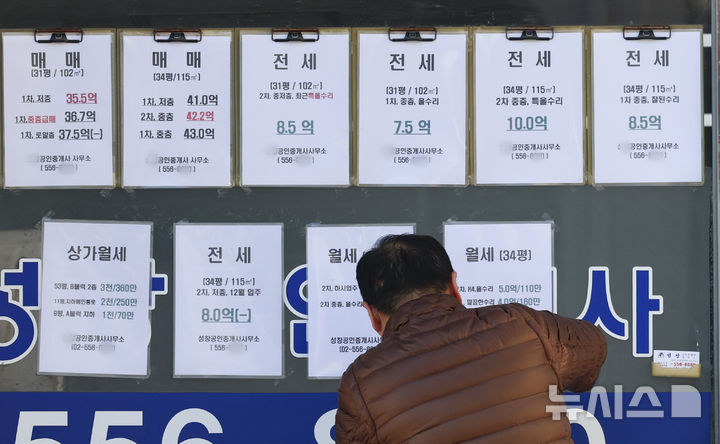

【오사카(일본)=AP/뉴시스】도널드 트럼프 미 대통령(왼쪽)과 시진핑(習近平) 중국 국가주석이 29일 주요 20개국(G20) 정상회담이 열리고 있는 일본 오사카(大阪)에서 정상회담을 위해 만나 악수를 나누고 있다. 2019.6.29

이제 한국 반도체 기업들은 국가 차원의 지원을 업고 공격적 행보를 보이고 있는 중국 업체들의 추격을 따돌리는 동시에 미국 트럼프발 관세 부과 가능성까지 걱정해야 하는 상황에 놓였다.

일각에서는 반도체 관세로 가격 경쟁력이 무너지면서 과거 1980년대 일본 반도체 업체들이 몰락한 것처럼 한국 반도체 업체들도 위기에 봉착할 수 있다는 우려까지 나온다. 이 빈 자리는 중국 업체들이 빠르게 대체할 수 있다.

12일 업계에 따르면 파이낸셜타임즈는 최근 글로벌 D램 시장에서 중국 최대 메모리 반도체 업체인 창신메모리테크놀로지(CXMT)가 5년 만에 점유율을 5%까지 늘리면서 삼성전자와 SK하이닉스를 위협하고 있다고 진단했다.

글로벌 D램 시장은 그동안 삼성전자, SK하이닉스, 미국 마이크론 등 3개사가 독식해 왔지만 중국 업체들은 정부 차원의 전폭적인 지원에 힘입어 공격적인 행보를 보이고 있다.

CXMT는 중국 정부가 D램 자립을 위해 민간 기업들과 함께 설립한 업체로 지난 2016년 출범했다. 한국과 기술 격차가 큰 것으로 평가받는 D램 시장에서 꾸준히 설비 증설을 단행하고 있다.

CXMT는 한국 반도체 기업들이 2019년 양산에 성공한 10나노 3세대급(1z) D램을 지난해 3분기부터 생산하며 기술 격차를 좁혀가는 모습이다. 최근에는 차세대 D램 규격인 'DDR5' 개발에도 성공한 것으로 알려졌다. D램 총 생산능력은 2023년 월 12만장에서 올해 월 30만장 수준까지 성장할 전망이다.

중국 반도체 업체들은 시장 점유율도 확대하고 있다. 글로벌 시장조사업체 트랜드포스에 따르면 D램 시장은 지난해 3분기 기준 삼성전자(41.1%), SK하이닉스(34.4%), 마이크론(22.2%) 등 대형 3사가 시장을 독과점해 왔는데, 중국 업체의 점유율이 갈수록 높아지고 있다.

대만 낸드플래시 기업 실리콘모션의 윌리스 C. 코우 최고경영자(CEO)는 한 인터뷰에서 "CXMT의 올해 메모리 반도체 점유율은 15%까지 늘어날 것"이라고 예측했을 정도다.

CXMT뿐만이 아니다.

지난 2019년 D램 사업을 포기한 것으로 알려졌던 푸젠진화집적회로(FJICC)도 최근 시장에 다시 모습을 드러냈다. 2016년 중국 정부와 푸젠성의 56억 달러(당시 6조원) 투자를 바탕으로 설립돼 가전제품용 구형 D램을 생산했던 FJICC는 미국 상무부가 국가 안보를 이유로 블랙리스트에 올리며 사업을 포기했다.

그러나 지난해부터 CXMT와 함께 구형 D램의 시장 가격을 교란하는 주범으로 재등장했다. 이들 업체는 구형 DDR4 제품을 시중 가격의 절반에 판매하며 D램 가격 하락에 큰 영향을 미쳤다.

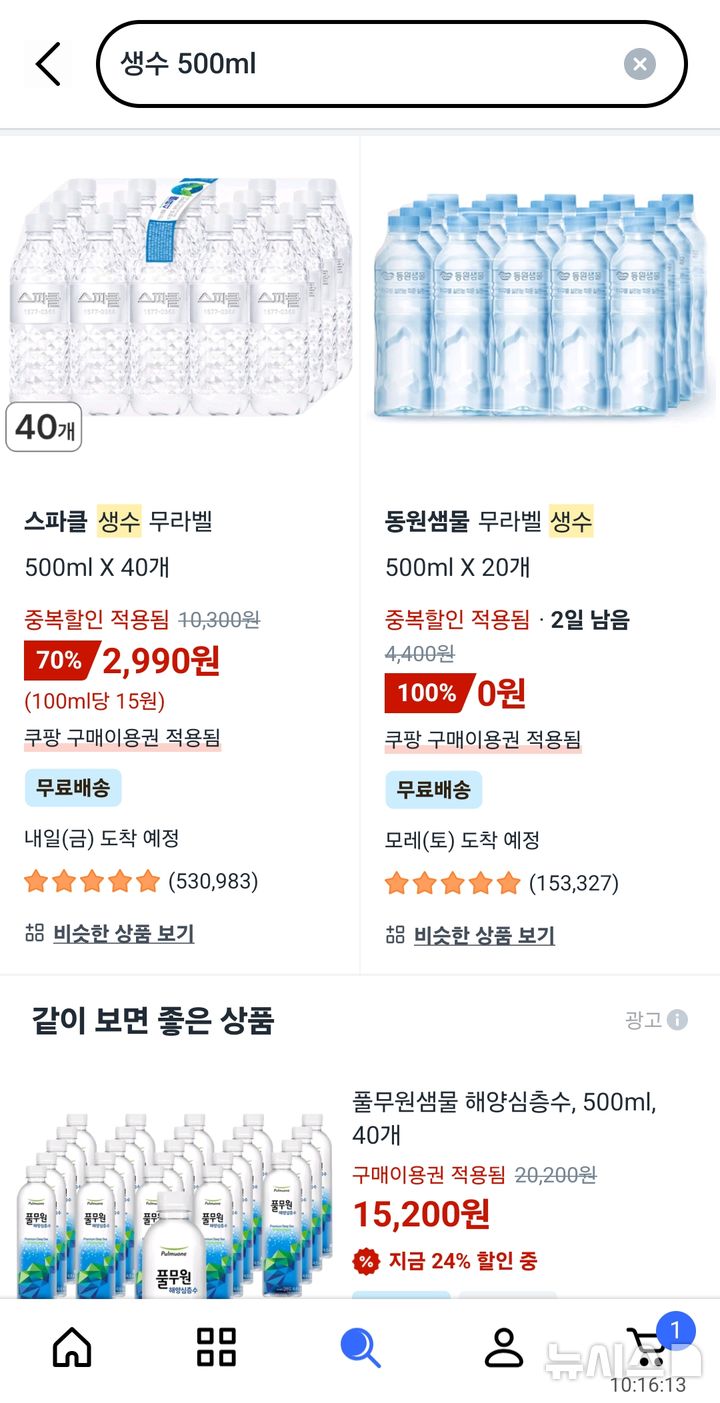

이후 범용 메모리 가격은 4개 분기에 걸쳐 큰 폭 떨어지고 있다. 시장조사업체 D램익스체인지에 따르면 PC용 D램 범용제품(DDR4 8Gb 1Gx8)의 평균 고정 거래가격은 지난 7월 2.1달러에서 11월 1.35달러로 35.7% 하락했다.

삼성전자는 지난해 4분기 시장 예상치에 못 미치는 영업이익으로 저조한 실적을 보였는데, 주 원인으로 중국 업체들의 저가 물량 공세에 따른 메모리 가격 하락을 꼽는다.

고대역폭메모리(HBM) 등 차세대 D램 기술의 자급화 시도도 이어지고 있다. CXMT가 올해 양산을 목표로 HBM을 개발 중인 가운데, 중국 선전시 정부가 지난 2022년 3000억 위안(56조원)을 투자해 신설한 스웨이슈어 역시 관련 기술을 연구 중이다.

여기에 트럼프 대통령의 '반도체 관세'가 현실화되면 한국 반도체의 가격 경쟁력이 떨어지면서 자급력을 갖춘 중국 업체들이 대거 치고 올라올 수 있다.

1980년대까지 메모리 반도체 산업을 호령했던 일본이 몰락한 배경에 D램 보조금 지급을 둘러싼 미일 정부간 갈등이 있는 만큼 현 상황을 쉽게 봐선 안된다는 시각이다.

업계 한 관계자는 "국가적 지원에 힘입은 중국 반도체 기업의 메모리 분야 진출은 한국 반도체 산업의 발전에 큰 도전이 아닐 수 없다"며 "여기에 미국 관세 변수까지 생긴다면 파장은 더 커질 수 있다"고 말했다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]