[직장인 완생]조기퇴사 한다니 위약금 내라는 사장…줘야 할까

중도 퇴사 조건 위약금 규정 있어도 계약 자체 무효

근로기준법상 위약금 예정 계약 못하게끔 되어 있어

계약 체결시 계약기간 주의…계약만료 통보 가능성도

근로계약을 채우지 못하고 중도 퇴사할 경우 위약금을 내도록 한 근로계약서에 서명했다면 이를 이행해야 할까.

중도 퇴사를 하게 되는 사유는 천차만별이겠지만, 사업주 입장에서 근로계약서에 이에 따른 위약금이나 손해배상을 하도록 계약 항목을 넣는 것은 일종의 대비 차원으로 이해할 수 있다.

그러나 엄밀히 따져보면 이 같은 상황에서 배상 의무는 없다. 계약 자체에 효력이 없기 때문이다.

현행 근로기준법 제 20조에는 위약금을 금지하는 규정이 명시되어 있다. 이에 따르면 사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 하지 못한다. 이 때문에 근로계약을 위반할 경우 위약금을 물도록 한 조항은 무효가 되는 셈이다.

그렇다면 근무 도중 근로자의 실수로 회사에 피해가 생긴 경우에도 위약금 조항은 무효일까.

아니다. 만약 근로자의 고의 또는 과실로 회사에 손해가 발생한다면 사측은 이에 대해 배상하도록 할 수 있다.

이처럼 근로계약서를 작성할 때 근로자가 주의해야 할 항목을 자세히 알아보자.

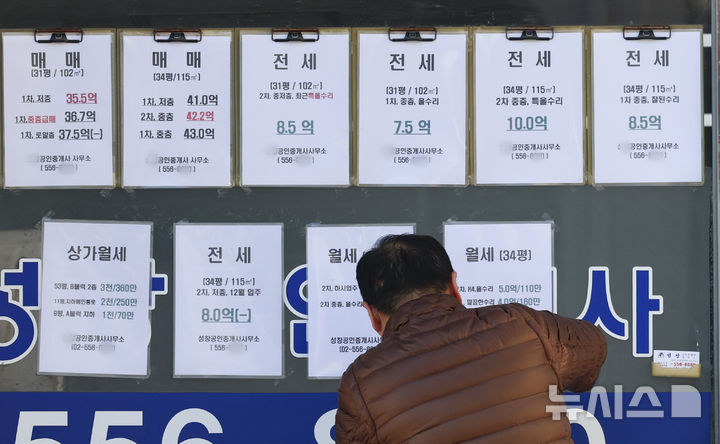

먼저 근로자는 고용 관계가 체결되는 근로계약서 작성 시 근로계약 기간이 정해져 있는지를 확인할 필요가 있다.

통상 근로자들은 정규직의 개념에 대해 우수한 근로조건과 정년 보장 등으로 이해하기 쉽지만 이는 법리적 해석과 다르다.

법상으로 정규직의 의미는 계약기간에 의해 결정된다. 채용 시 정규직과 동일한 처우를 보장받았다고 해도 만약 근로계약서에 1년, 2년으로 계약기간이 명시되어 있다면 해당 근로자는 법적으로 계약의 정함이 있는 근로자가 된다.

즉 정규직이 아닌 계약직이란 의미다. 이 때문에 계약기간이 끝나면 사업주는 계약만료를 통보할 수 있다.

근로자가 이 같은 계약은 정규직으로 고용되는 과정에서 형식에 불과하다고 주장할 수 있지만 사실상 인정되기 어려운 경우가 많으니 주의하자.

근로계약서에 명시되지 않고 구두로 맺어지는 임금 또는 수당에 대해서도 유념할 필요가 있다.

일반적으로 근로계약 체결 시 근로자가 받게 될 임금과 수당은 실제 지급액과 동일한 경우가 많지만, 일부에선 지급액보다 적은 금액으로 근로계약서를 체결하는 경우도 발생한다. 계약서상에 기본급만 명시하고 성과급 등은 구두로만 언급하는 경우다.

이 같은 경우 역시 문제가 될 수 있다.

노사가 구두로 합의한 부분이 제대로 이행되지 않을 경우 법적 분쟁이 발생할 수 있는데, 이때 입증 책임을 근로자가 부담하게 되기 때문이다.

근로자로선 이를 증명할 수 없다면 구두로 약속했던 금액에 대해선 받을 방법이 없다. 불이익을 당할 소지가 있으니 근로계약서에 명시되는 내용을 주의 깊게 볼 필요가 있다.

간혹 일부 근로자들이 채용공고를 근거로 부당한 처우를 호소하는 경우도 잇따르는데 이 역시 짚고 넘어갈 부분이다.

가령 실제로 받은 급여와 근로계약서에 명시된 급여는 동일하지만, 채용 지원 당시 공개된 채용공고와는 근로조건이 상이한 경우다.

그러나 이 경우에도 근로자의 호소는 받아들여지기 어렵다. 근로기준법은 당사자인 노사가 근로계약서를 체결하는 시점에 효력이 발생한다고 보고 있다.

실제 근로조건은 각자 다를 수밖에 없기 때문에 근로계약 체결 이전인 채용공고는 영향을 미칠 수 없다는 의미다.

법적으로 이를 상대방이 청약하게끔 하는 의사 표현으로 `청약의 유인`이라고 한다. 일종의 미끼인 셈인데 청약의 유인에 따라 상대방이 청약 의사를 표현해도 청약은 바로 성립하지 않는 만큼 계약을 체결하는 시점의 근로조건을 살펴야 한다는 점을 유념하자.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지