고객 폭언에 퇴사 후 우울증…산재 신청 가능?[직장인 완생]

퇴사 여부 상관없이 가능해

재해·업무 관련성 증명해야

소멸시효도…3년 이내 신청

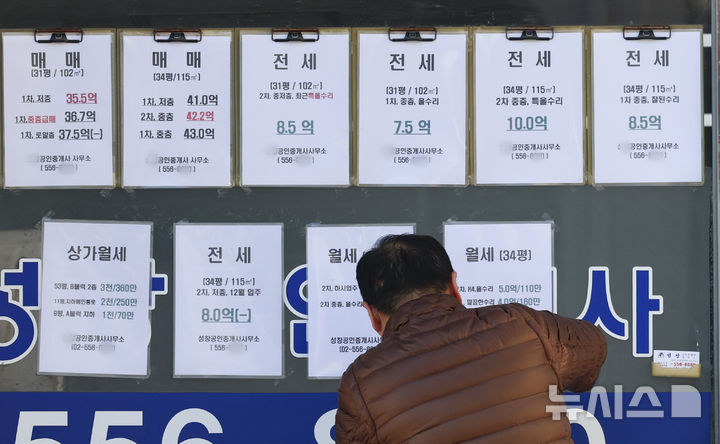

![[서울=뉴시스]](https://img1.newsis.com/2021/12/09/NISI20211209_0000889158_web.jpg?rnd=20211209174613)

[서울=뉴시스]

고용노동부에 따르면 2023년 정신질환으로 인한 산재 신청은 684건이었는데, 이는 4년 전보다 2배 이상 늘어난 수준이다. 산재 승인율은 2021년 70.5%, 2022년 64.5%, 2023년 65.8% 등이다.

감정노동 등으로 인한 정신질환의 산재인정 기준은 ▲업무와 관련해 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건에 의해 발생한 외상후 스트레스장애 ▲고객 등으로부터 폭력 또는 폭언 등 정신적 충격을 유발할 수 있는 사건이나 관련된 스트레스로 인해 발생한 적응장애·우울병 등이다.

다만 A씨의 사례는 조금 특별하다. 산재가 인정되기 전 회사를 떠났다. 그렇다면 퇴사 후에도 산재신청을 통해 보상을 받을 수 있을까. 결론부터 말하면 퇴사 여부와 상관없이 가능하다.

산업재해보상보험법 제88조에 따르면 근로자의 보험급여를 받을 권리는 퇴직해도 소멸되지 않는다. 산재신청 중 퇴사를 하는 경우도 마찬가지다.

관건은 재해와 업무의 인과관계다. A씨가 퇴사 후 산재신청을 한다면 업무로 인해 우울증이 생겼음을 고용부 산하 근로복지공단 등에 입증할 필요가 있다.

물론 회사를 떠났기 때문에 증거 등을 모으기 어려울 수 있다. 의사의 소견서 및 진단서, 업무 내용 등 '강도'를 보여줄 수 있는 자료, 동료 근로자의 진술, CCTV 등이 근거로 활용될 수 있다. 아울러 재해 당시 근로자인지 여부를 증명하면 된다.

산재급여에 소멸시효가 있다는 점도 유념해야 한다.

산업재해보상보험법은 '산재보험급여를 받을 권리를 3년 간 행사하지 않으면 시효로 소멸한다'고 규정하고 있다.

요양급여(3일 이내 치유될 수 없는 경우 치유될 때까지 산재보험 의료기관에서 요양을 하도록 하는 급여)와 휴업급여(요양으로 취업하지 못한 기간에 대해 지급하는 보험급여)의 소멸시효는 3년이다.

장해급여(치유된 후 신체 등에 장해가 있는 경우 지급하는 보험급여), 유족급여, 장례비 등은 5년이다.

A씨는 병원에서 우울증 진단을 받은 날로부터 3년 이내 산재 신청을 하면 되는 것이다.

◎공감언론 뉴시스 [email protected]

Copyright © NEWSIS.COM, 무단 전재 및 재배포 금지